どうしたら集客力の高められるだろうか、競合他社との差別化を図るためにはどうしたらいいんだろうか、価格設定や品揃えは今のままでいいんだろうか、価格だけでなく品質やサービス面の見直しが必要何じゃないか、もう少し技術レベルも上げたいな、など経営者として色々悩みますよね。

どれも重要です。でもね、地域密着型めがね店が広域展開型めがね店と同じ考え方、スタイルで戦っても勝ち目はないですよね。

本記事では、地域密着型めがね店が地域で一番を目指す3つのポイントについてお話します。

地域密着型めがね店が地域で一番を目指す3つのポイント

- アイケアとアイウェアのバランスをとり見える化する

- フレームの品揃えを補完するためにオンラインショップを積極的に活用する

- 70才くらいまで勤めてくれる眼鏡作製技能士を大切に育てる

アイケアとアイウェアのバランスをとり見える化する

地域密着型めがね店が地域一番を目指すためには、アイケアとアイウェアの割合をバランスよく展開し、お客に対して見える化することが重要です。

めがねビジネスは昔から半医半商と言われています。現在、日本では2022年11月に家検定資格「眼鏡作製技能士」が誕生し、これまでの半医半商の意味が大きく変わろうとしています。

眼鏡作製技能士の役割は、掛け心地のよいめがねを提供すること、眼科連携により地域ビジョンケアの一旦を担うことです。

メガラー

メガラー何故、眼鏡作製士はすべてのことができないの!?😒

日本の眼鏡作製技能士は欧米諸国や日本以外のアジア諸国で制度化されているオプトメトリストと違い、めがねを作製するための資格だからね。

でも、昔から視力測定をしてめがねを作っているよね!?😒

そう思っていた。実は、めがね作りはそんなに簡単なものじゃないんだよ。下の図を見てごらん。

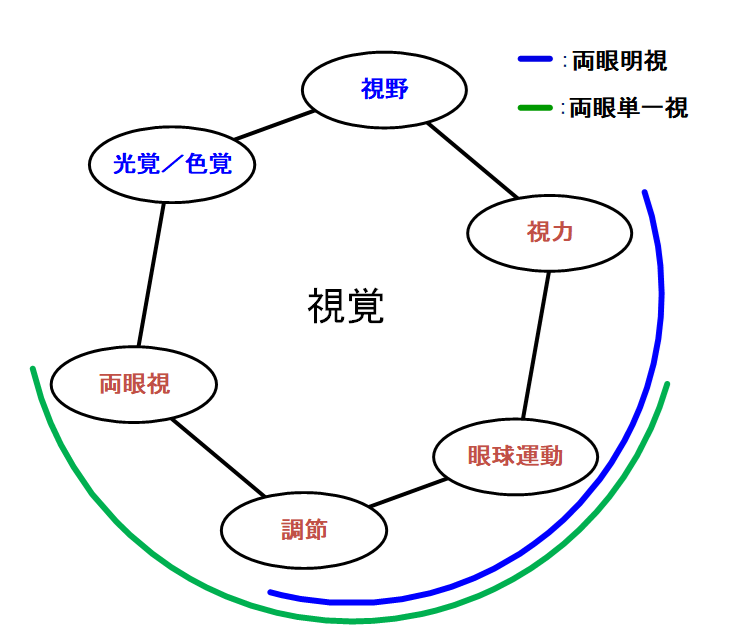

人は視覚全体を使って日常生活を送っています。視覚は視野、視力、眼球運動、調節、両眼視、光覚・色覚の6つの機能で成り立っています。その中で、赤色の部分は健康な人に掛け心地の良いめがねを作るときに重要な機能になります。

これに対して、青色の部分もめがね作製に必要な機能ではありますが、それ以前に隠れた眼疾患につながる可能性があることから眼科的な検査が必要になることがあります。

日本のめがね店ではこれらの検査をすることができませんので眼科連携によって補完します。そして、めがね店でこの業務を担うのが眼鏡作製技能士になります。

めがね作りに必要な検査

この図はなんなの?😒

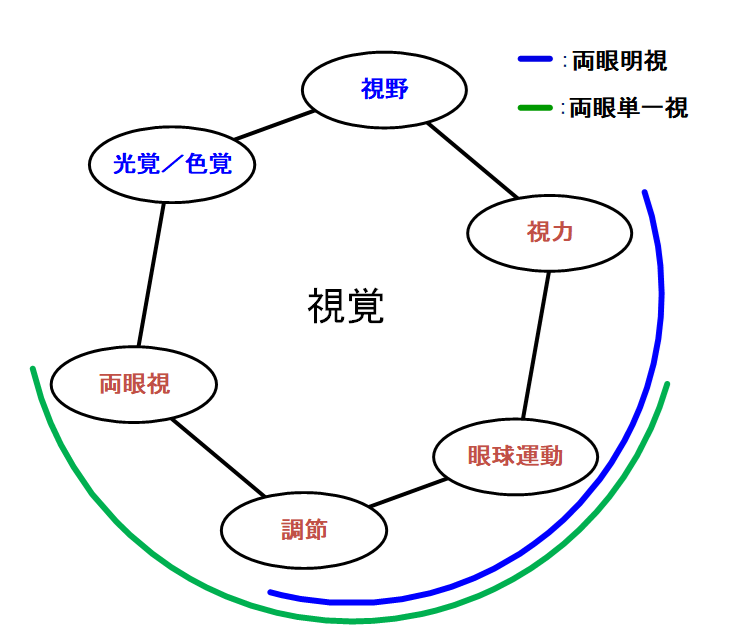

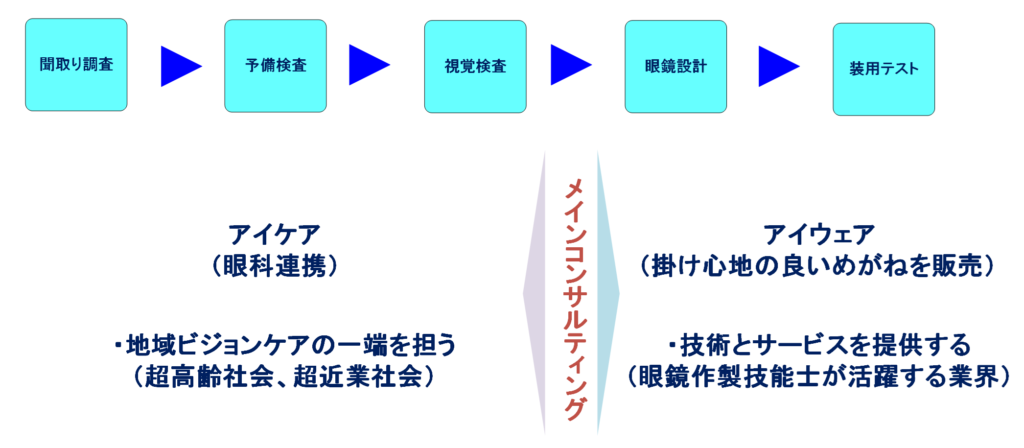

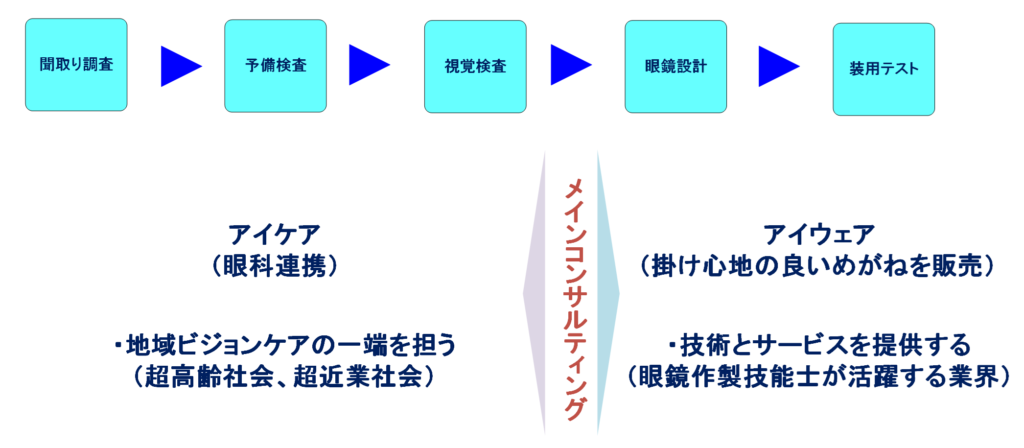

これは、地域密着型めがね店のあるべき姿をイメージしたものなんだ。簡単に説明するね。

地域密着型めがね店のあるべき姿

例えば、潜在的な眼病があるかどうか分らないお客が来店したとします。そして、先ほどの4つの検査をして掛け心地の良いめがねが作れると判断できれば、次のステップである眼鏡設計に進めますが、どうもおかしいなと判断すれば眼科受診を推奨します。

このように考えれば、前半はお客の眼の健康に関するアイケアであり、後半は眼鏡ビジネスに関するアイウェアになります。そして、これを判定するところはメインコンサルティングになります。

でも、「どうもおかしいなということだけで眼科受診を推奨」というのはお客にとって甚だ迷惑な話だよね。😒

だって、健康だと思っていたのに、突然病気の疑いを告げられる訳だからね。!?😢

そうだね、だから誤解が生じないように慎重な対応が必要になると思うよ。そのためにはメインコンサルタントの位置づけは重要だよね。

それからもう一つ、こういう大事なことは全くの無資格者から言われるより、国家検定資格である眼鏡作製技能士から言われる方がお客も納得しやすいじゃないかと思うよ。

ただね、眼科連携のマニュアルは今のところないんだよね。この辺は、現在、眼鏡作製技能士のための組織で、業界統一団体でもある日本メガネ協会が中心になって進めているから、ここに期待するしかないと思う。

そうなんだ。それで、アイケアとアイウェアのバランスをとるとは、具体的にはどういうこと!?😒

今、めがね業界はアイケアは地域ビジョンケアの一端を担うこと、アイウェアは掛け心地のよいめがねを提供する二つの方向で業界発展を進めているよね。私もこの方向は正しいと思っていてバランスも悪くないと思っているよ。

だけど、ユーザー視点で見た場合これでよいのかなぁとも思う。私の感覚ではまだアイケアの方が強いように感じるんだよね。だから、アイウェアの方にもう一つ魅力的なものを加えないといけないと思う。

それが、お客にお気に入りのカッコいいめがねを提供することだと思うんだよね。そして、これが入ることでアイケアとアイウェアのバランスがとれるんじゃないかと考えているんだ。後は、どういうふうにお客に見える化するかだよね。

どういうふうに見える化するの!?😒

先ずアイケアについては、眼鏡作製技能士を主体としためがね店の販売体制を整える必要があります。そのためには、最低、1店舗に2名以上の眼鏡作製技能士を配置する必要があります。これは、週休2日制に対応するためです。

例えば、眼鏡作製技能士がオーナーとなり1人で経営している個人店の場合、店主不在が休業日になるので問題ありませんが、複数店舗経営でそれぞれの店舗に眼鏡作製技能士が1人体制の場合、お客に対する公正な対応を提供できなくなります。

これを、店内外にはっきりと明示します。例えば、店内であれば「本日の検査担当者:和田」とか、SNSや広告であれば、検査担当者の名前を営業日毎に一覧表で明記します。

次に、検査室を差別化する必要があります。ご存じのように、お客に掛け心地の良いめがねを提供するためには視力測定だけでなく、眼球運動、調節、両眼視などの機能を調べる必要があります。そのためには測定機器や測定環境を整える必要があります。

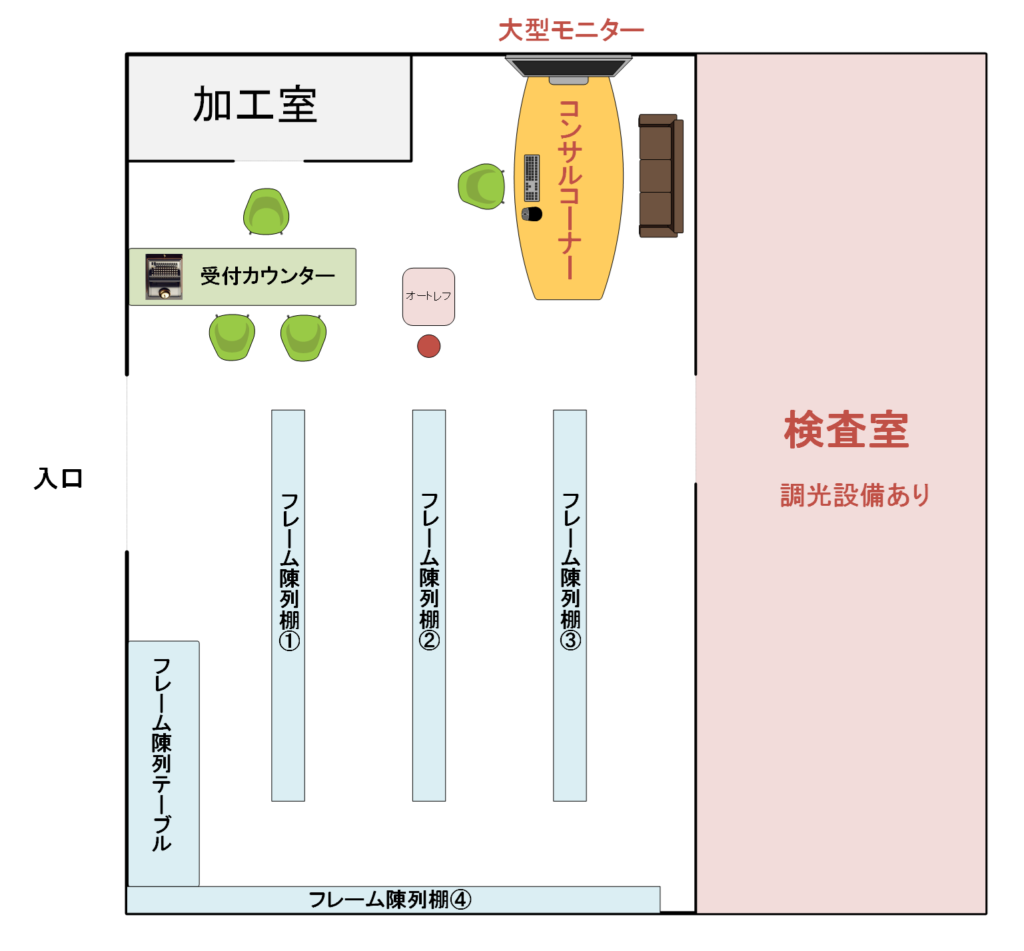

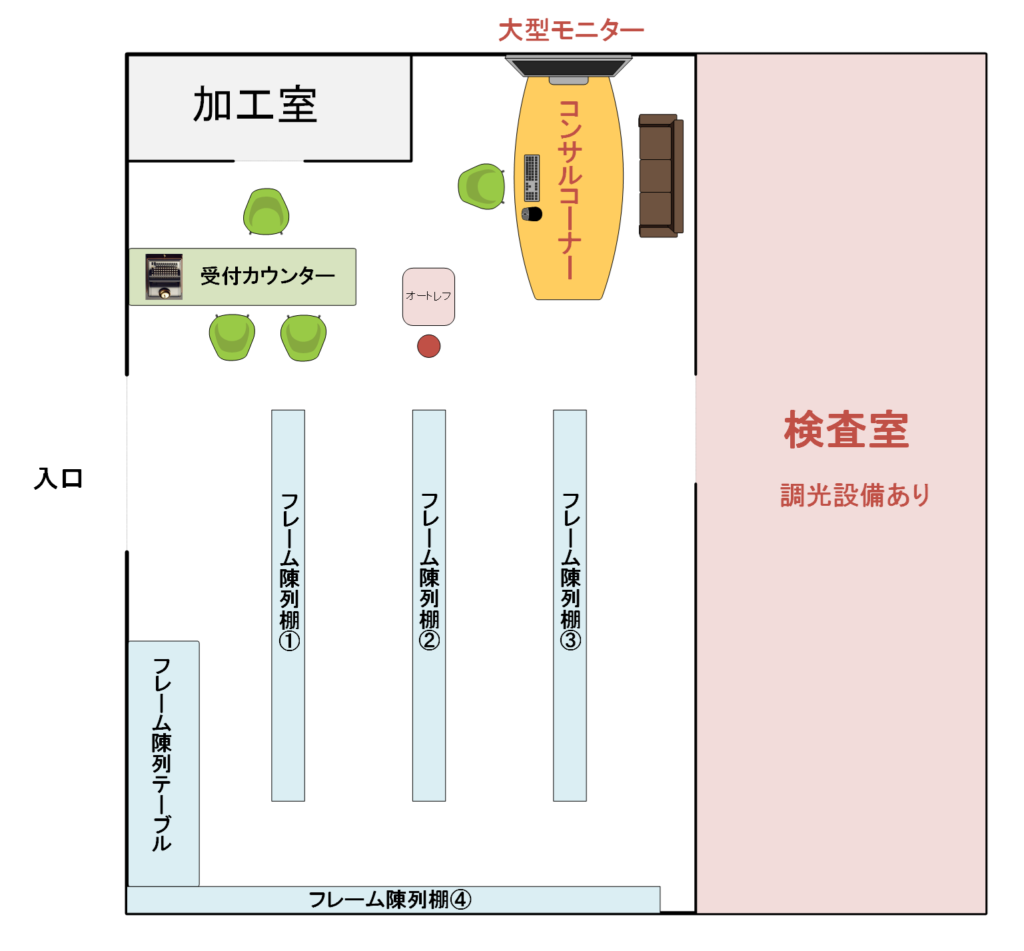

下の図は、めがね店に必要な設備と環境をイメージしたものです。特に、検査室に調光設備がないのは私の中では致命的としか言わざる得ません。あなたのお店には、このようなテスト環境が整っていますか?

めがね店に必要な設備と環境

アイウェアで最も重要なことはフレームの品揃えと解りやすい価格表示です。統計学的にお客はめがねを買うときに品揃えの良いめがね店に行き、手ごろな価格のめがねを購入するようです。

このように豊富な品揃えはお客を引き寄せる手段となっていることから、めがね店は競合他社よりも少しでも多くのフレームを取り揃えることが重要だと考えています。本当にそうでしょうか?

えぇっ、違うの!?😢

これは半分は正しくて半分は間違っているんじゃないかなぁ。何かが足りないんだよね。

何が足りないの!?😒

ターゲットの絞り込みが抜けているんだよ。さっき地域密着型めがね店のあるべき姿について話したよね。あの図を見てごらん。

アイケアの方に超高齢社会、超近業社会とあるよね。私は地域密着型めがね店のあるべき姿を実現するためのターゲットは老視眼と子供だと考えているんだ。

だから、子供用フレームや40歳以上用フレームの品揃えを充実させることで、眼科医との連携を深めることにも繋がっていくと考えている。

なお、解りやすい価格表示については、【第2回】目指せ!おすすめ眼鏡店|今からでも遅くない【価格編】の中に「地域密着型のめがね店がとるべき5つの価格対策!」として下記の内容を書きましたのでそちらを参照して下さい。

- アイケアからアイウェアへ、少し軸足をずらす

- 適正なセット価格販売システムを導入する

- 広域展開型超低価格めがね店と地域密着型めがね店の競合ゾーンで差別化を図る

- セット価格販売システムに加減算制度を導入する

- 店頭にめがね一式のセット価格案内の見える化をする

フレームの品揃えを補完するためにオンラインショップを積極的に活用する

オンラインショップや他店からの購入を積極的に受け入れることで、自店の品揃えを補完することが可能になります。

もう少し具体的に説明してくれない!?😒

今の地域密着型めがね店の大半は資金的な余裕はないから、ある程度のお客の選別(捨てる客と拾う客を明確にする)は必要だと思うよ。

お客を切り捨てるの!?😢

そうじゃない。店内の品揃えをターゲット層に絞り込むだけで、それ以外のターゲット層を切り捨てるわけじゃないんだ。

実は、その層はオンラインショップや他店からの購入客を受け入れることでカバーできると考えている。

なるほど。そういうことか😁

現在、フレームは低価格品から高級品まで幅広くネット販売されており、業界的には増加傾向にあります。これを積極的に利用することによって不足している品揃えを補完することができます。

ただ、やみくもにオンラインショップを受け入れてもお客の信頼は得られないので、そのためには以下の4つについて検討しておく必要があります。

- ネット購入サポートコーナーを設置する

- 眼鏡スタイリストを育成する

- プレフィッティングの徹底

- 眼鏡作製技術の有料化

一つ目は、ネット購入を利用するためのサポートコーナーを設ける必要があります。上の図「めがね店に必要な設備と環境」のコンサルルームをサポートコーナーとして併用しても良いと思います。

ネット購入サポート風景

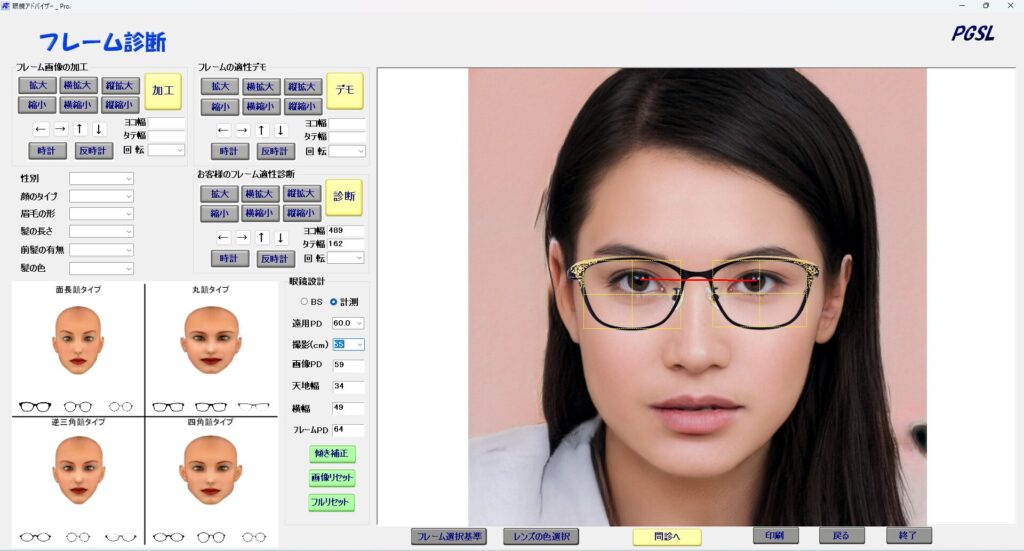

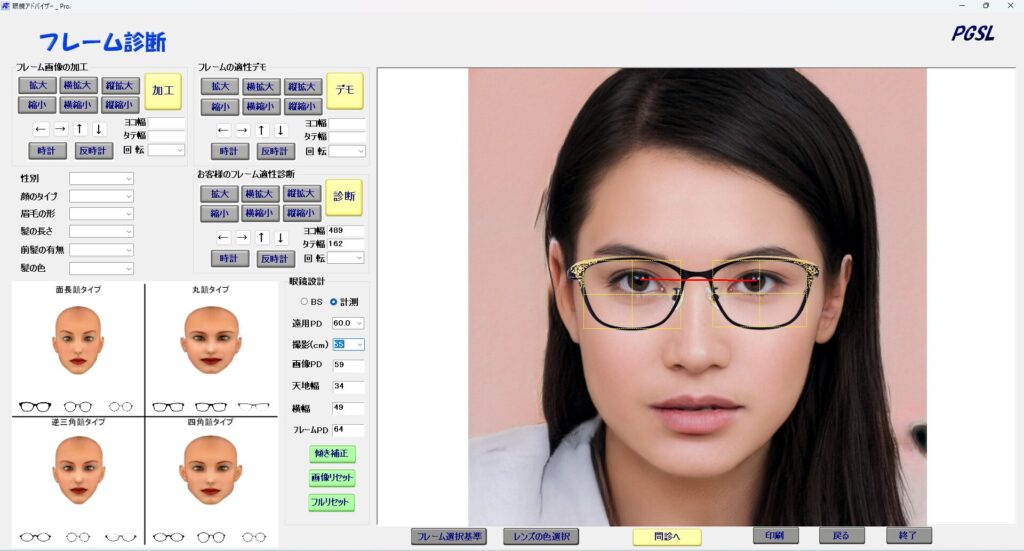

二つ目は、お客のネット購入をサポートする眼鏡スタイリストを育成する必要があります。最適なフレーム探しをサポートする場合、お客がめがね(フレーム+レンズ+レンズカラー)を掛けたときのイメージを創造できる能力が必要です。

例えば、お客の容姿(顔形、メイク、ヘアースタイル)以外に、お客がどうなりたいかなど(変身)を聞き取り、その段階で最適と思われるイメージを創造し、それに合ったカッコいいフレームを複数本選択し提案します。後は、お客はその中からお客の希望(フレーム、価格)に沿ったフレームを1つ選択します。

下の図は、私が開発したフレーム診断とレンズカラー診断ができる解析ソフトですが、このようなものを使用してお客がどのようなフレーム(フレームタイプやレンズカラー)に興味を持つかを分析し、その後にネット購入サポートを行うことで効率的な進め方ができるのではないかと考えています。

フレーム診断

レンズカラー診断

三つ目は、プレフィッティングを徹底することです。これは、ネット購入後の作業になりますが、お客から信頼を勝ち取る最初に見せる技術になります。 お客にしっかりとフィッティング技術力の高さを見せつけてやりましょう。

四つ目は、眼鏡作製技術の有料化です。実は、オンラインショップへの対応【第1回】目指せ!おすすめ眼鏡店|今からでも遅くない【品揃え編】の中で、持ち込みフレームのフィッティング調整を有料化することについて説明しました。

今回は、新たに眼鏡作製技能士の技術料をイメージできる学習用シミュレーションソフト「眼鏡技術ポイント計算シミュレーター」を作成してみました。ダウンロードして試してみて下さい。また、不具合がありましたら、お問合せフォームでご連絡下さい。

技術ポイント計算ソフト

- 基本情報、視覚検査情報、眼鏡設計情報の3つで構成されています。(加工は省略)

- 各項目はプルダウンメニューから選択します。

- 各項目のポイントは基礎点と加点が自動で出力されます。

- すべての項目を入力して、計算ボタン(オレンジ色)を推すと、ポイントの小計と合計が自動出力されます。

<注意点>

- 基本情報の来店区分から眼鏡設計までを入力すると、自動的にその他の入力項目が自動的に決まります。これはポイントの二重取りを防止するためです。

- 眼鏡管理料はプラチナ、シルバー、技能士1級、技能士2級でポイントの基礎点や加点が異なります。なお、2024年11月以降にならないとプラチナ、シルバー資格者はいません。

- 視覚検査講習会、Fitting講習、眼鏡設計講習は業界認定講習会をイメージしておりますが、現時点ではありません。

- 本ソフトはVB2019で作成しています。動作しない場合はメールでご連絡下さい。

これで、何が分かるの!?😒

そうだね。このシミュレーションソフトを使うことで、眼鏡作製技能士の技術的な価値を再認識してもらえればいいかなぁと思っている。

例えば、新規/再作で自店の場合、プラチナ資格者であればポイント合計は830点になります。これは10円/点の場合8300円、5円/点の場合は4150円になります。なお、プレフィッティングのポイントは50点になり、同様に10円/点の場合500円、5円/点の場合は250円になります。

現在、すべての技術が無料で提供されているのがデファクトスタンダードになっていますが、将来的に有料化が実現すれば、めがね店はさらに眼鏡作製技術に責任を持ってやるようになるし、新しい検査機器の導入にも積極的になるから、全体として眼鏡業界の発展に繋がっていくと思います。

そうだね。お客にとっても良いことだよね。😂

70才くらいまで勤めてくれる眼鏡作製技能士を大切にする

眼鏡作製技能士が70歳くらいまで勤め上げるくらいの経営環境を整えることが大切です。

人生100年時代と言われる今日ですので、それに伴って健康寿命も伸びています。個人店の場合は、オーナーが眼鏡作製技能士であることが多いのでそれほど気にすることはないかも知れません。

しかしながら、10店舗くらいの複数店舗をファミリー経営しているめがね店の場合、最低でも10名程度の眼鏡作製技能士を雇用することになります。彼らは一人ひとり将来を見据えたキャリアプランを考えています。

従って、あなたのめがね店では将来の見通しが立たないと判断すれば、そのタイミングで辞めていくことになります。これについては、【必見】価値ある眼鏡作製技能士|高収入が得られる3つの方法の中に下記の方法を書きました。

- 開業し、高収入を目指す

- 社内キャリアパス制度のあるめがね店に転職し、高収入を目指す

- 眼鏡店サポート会社に転職し、高収入を目指す

従って、オーナー経営者は安定した店舗運営を維持するために万全の対策を講じる必要があります。その一つが眼鏡作製技能士が永く働いて貰えるような職場環境を整えることだと思います。

どういう職場環境が良いのかなぁ!?😒

そうだねぇ、眼鏡作製技能士の場合は仕事内容は決まっているから、基本的には生活基盤を整えてあげること、ワークライフバランスを考慮してあげることだと思うよ

そう考えると、必要条件としては、残業が少ない、休みが多い、給料が高い、福利厚生が充実、自宅から通える範囲の転勤といったところかな。

じゃー、十分条件は!?😒

やはり居心地の良さかな。だって、給料や福利厚生が良くたって会社の雰囲気が悪かったら、毎日が苦痛でしかないよね。

私の個人的な意見としては、社員に永く勤めて貰うためには、オーナー社長の経営理念やリーダーシップ、そして社員に対する公正さや暖かさが重要だと思うなぁ。

ただ、地域密着型めがね店の経営は非常に厳しい状況にあるということは業界の色々な人から聞きます。しかしながら、眼鏡作製技能士が誕生した今、眼鏡業界はこれを軸にして発展していく可能性が高いと思います。

従って、現時点で眼鏡作製技能士を雇用しているのであれば、その人が他店へ転職していくことにならないような対策を講ずるべきであると思います。

何か具体策はあるの!?😒

ない訳ではないけどね。例えば、下のような時限付きの福利厚生を新設する。

・子育て手当 5年程度

・遠距離大学教育手当 5年程度

子育て手当って、どういうもの!?😒

そうだね、例えば、家族4人構成を考えたとき、どちらか1人が乳幼児2人の育児と家事に専念をしなければならなくなるから、当然収入は半減するよね。その期間を5年くらいとしてみたんだ。

そして、その5年間を少しでも負担が軽くなるように手当してあげれば、社員も助かるよね。これを、制度化したらどうかということなんだ。

2人で稼ぐ収入に比べたら微々たるものかも知れないけど、社員に対する公正さや暖かさは伝わると思うけどね。

遠距離大学教育手当は初めて聞くけど、これは何!?

これも同様に、子供が大学に入学し下宿している4年間の期間に対して、その負担が少しでも軽くなるように手当してあげる制度なんだ。

これだけ!?他にはないの!?😁

考えれば色々出てくると思うけど、こういったことはそれぞれの会社の事情によって変わるものだから、ここで色々あげても意味がないと思う。

三現主義という言葉を知っているかい。一般には品質管理で使う言葉なんだけど、現場で現状を現実的に観るということなんだよね。

オーナー社長は、社員の日常を見聞きする中で、何をしてあげたら社員のパフォーマンスが揚がり、会社の発展に繋がるかを考えて実行する必要があると思うよ。

そりゃそうだよね、「情けは人の為ならず」というコトワザもあるしね。😉

地域密着型めがね店が地域一番を目指す3つのポイント|まとめ

- アイケアとアイウェアのバランスをとり見える化する

- フレームの品揃えを補完するためにオンラインショップを積極的に活用する

- 70才くらいまで勤めてくれる眼鏡作製技能士を大切に育てる

今回の記事では、地域密着型めがね店が地域で一番を目指すための幾つかのポイントを紹介しました。

眼鏡業界は眼鏡作製技能士の誕生によって大きく変わろうとしています。地域密着型めがね店も大きな意識改革が必要です

アイケアについては、眼鏡作製技能士を主体としためがね店の販売体制を整える必要があること、また、広域展開型格安店とは検査室を差別化する必要があること、技術の有料化が重要であることも説明した。

アイウェアについては、社会情勢に応じたターゲットの絞り込みが必要であること、店舗内の品揃えはそれに対応させること、オンラインショップの活用についても説明しました。

2024年1月現在、眼鏡作製技能士の数は7728名(1級:6662名、2級:1066名)です。また、眼鏡業界で必要とされる眼鏡技術者は45000人とされていますので、プロの技術者としては全体の17%で圧倒的に不足しています。

あなたの近くにいる眼鏡作製技能士は、安定した店舗運営を維持するための宝物です。このタイミングで会社運営のあり方を再チェックしてみては如何でしょうか。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] こちらのブログ「【必見】地域密着型めがね店が地域で一番を目指す3つのポイント」 […]

[…] こちらのブログ「【必見】地域密着型めがね店が地域で一番を目指す3つのポイント」からインストールできます。 […]