累進めがねの成功率を上げるにはどうしたらいいんだろう、そろそろインディビジュアルレンズを使ってみたいな、どうしたら最適な累進帯長を決め方はあるんだろうか、累進めがねをインディビジュアル累進めがね並みにつかえないのかなぁ、こんなことに悩んでいませんか?

累進めがねは地域密着型のめがね専門店にとって死活問題ですよね。

本記事では、最適な累進めがねを作製する方法について説明します。これまでのやり方を一新し、科学的根拠に基づいた調整技術を独自の視点でまとめてみました。

累進めがね作りの技術を究める3つのポイント

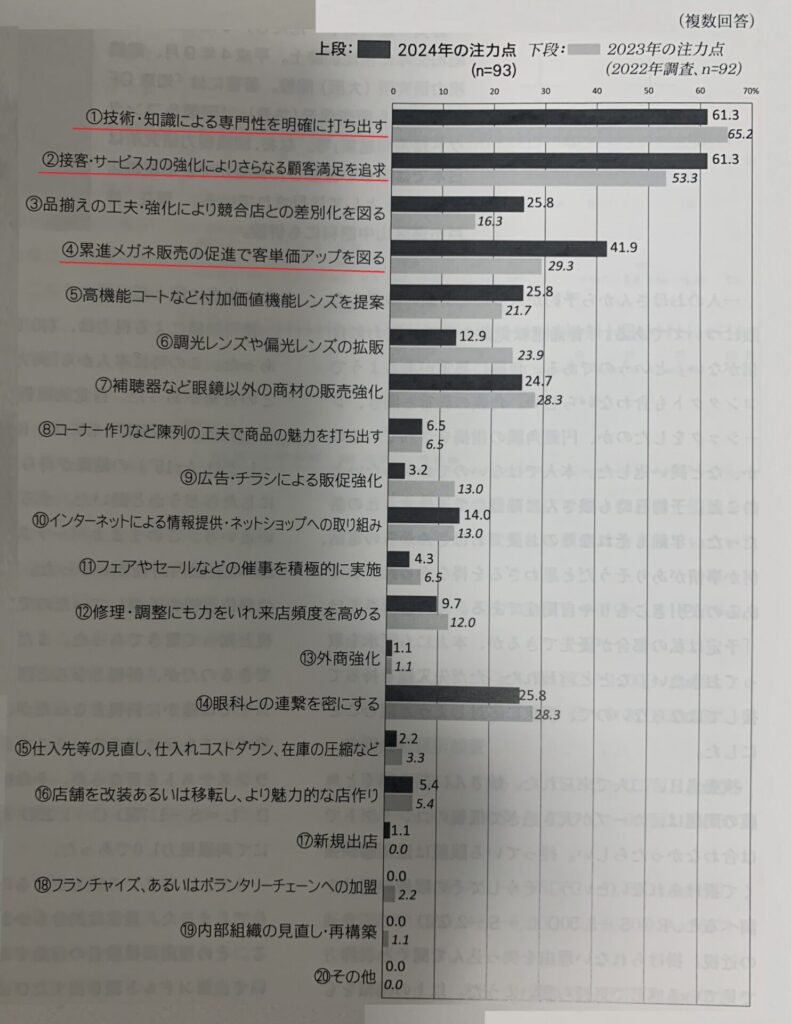

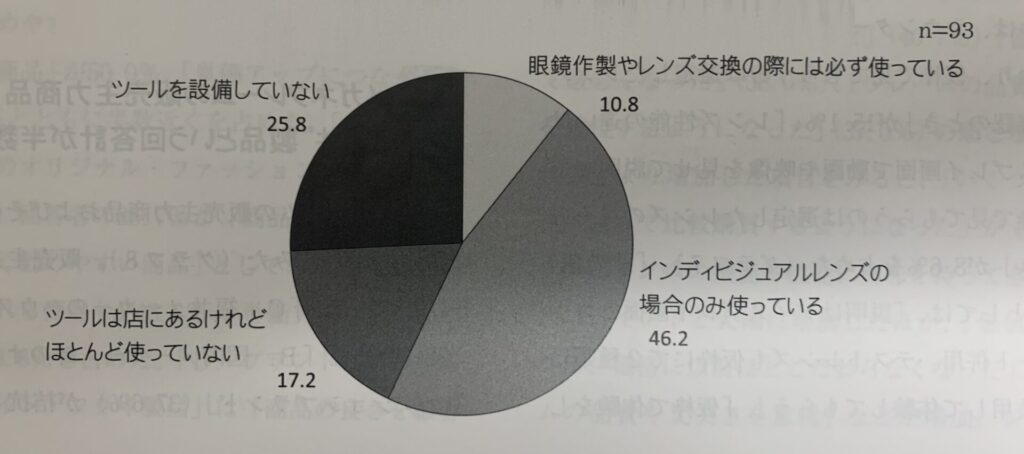

皆さんは下の調査結果を見たことがありますか?これは「月刊眼鏡」が2024年2月号に掲載された「眼鏡店アンケート2023年商況調査」の一部抜粋です。

上の左図は、「今後の注力点」について質問したものです。このデータは毎年更新されていますが、上位3つは殆んど変化がないようです。その内容としては①技術・知識による専門性の強化、②接客力・サービス力の強化による顧客満足度の追及、③累進めがね販売の促進による単価アップとなっています。

右図は「めがねを作るときにデジタルツール(ビデオ計測)を活用しているか」の質問に対する調査結果です。これをみると、カスタムの累進めがね作製にデジタルツールを使用している割合は10.8%となっています。

この二つの質問に対する眼鏡店の回答は、明らかに矛盾しているか、デジタルツール(ビデオ計測)に対する信頼性がないということだろうと思います。

今後の注力点

デジタルツールの活用率

私は、特に累進めがねやインディビジュアルめがねを作る時には、デジタルツール(ビデオ計測)の活用は必須であると考えています。今回は、それを含めて以下の3つのテーマについて解説していきたいと考えています。

- ♯14Aテスト(単眼の調節ラグテスト)をルーティン化する

- プレフィッティングを徹底する

- レンズ性能を最大限にするための眼鏡設計を実施する

♯14Aテスト(単眼の調節ラグテスト)をルーティン化する

♯14Aテストは、老視眼の加入度数の測定や両眼の調節バランスを判定できます。したがって、35歳になったお客様に対して♯14Aテストをルーティン化することをお薦めします。

一般的に、老視の始まりは40歳前後と言われていますが、その前の35歳で♯14テストを実施することで、お客の視覚機能に老視の兆候があるのか、あるいは調節問題があるのかを判断することができます。これは同時に、以下の3つの使命を果たすことに繋がります。

・医療連携に繋がる

・お客に近用めがねの買い替えタイミングを伝える

・お客に単焦点めがねとして調節アシストレンズを推奨する

年齢が40歳前後になると日常生活に支障をきたすことが大幅に増大します。その一つが近見不良です。この問題は老視初期に始まるものですが、この時期に若いときの同じように過度の近方作業による不定愁訴を訴えることになります。特徴的な症状として全身疲労、眼精疲労や頭痛、吐き気などがあります。

その一方で、失明の5大疾患と言われる緑内障、加齢黄斑変性症などの眼病が隠れている場合も考えられます。従って、眼鏡作製技能士は使命感を持ってこれらの問題に適切に対応する必要があります。

また、お客様は35歳くらいでは近方作業に大きな負担がかかっていることに気づいていません。何故かと言えば、眼精疲労を感じる時間帯が夕方ころになりますから老視初期(見えるけど疲れる)であることに自覚していないからです。

従って、来店したお客に対して次の買い替えタイミングに遠近めがね(初装用累進めがね)にする可能性があることを伝えることで、お客に対して老視初期であるという自覚を持たせることができます。

更に、必要であれば単焦点レンズに分類されている調節アシストレンズを推奨することで、お客が抱えていた現状の問題を解消することが可能となります。

オプトロン

オプトロンへぇー、#14Aテストの使い方はすごいんだね!?😊

そうだね。だから、眼鏡作製技能士が究めるべきテクニックの一つだと思うよ。

じゃー、もう少し詳しく説明してよ!?😁

#14Aテストの使い方については、既に下のブログの中で測定原理、メリット、デメリットなどを詳細に説明してあるからそちらを参照して。

【第一回】実践めがね技術講座|今すぐ使える視覚検査!ー両眼明視検査編ー

分かったよ!?😒

プレフィッティングを徹底する

新規に累進めがねを作製する場合、眼鏡設計(レンズ枠入れ)の前にフィッティングを必ず実施して下さい。

フィッティングは実施するタイミングで言い方が変わります。

・プレフィッティング:眼鏡設計の前(レンズ枠入れ前)に実施する事前本調整

・アフターフィッティング:お客にめがねを渡すときに実施する最終微調整

・メンテナンスフィッティング:定期点検で来店した時に実施する変形修正

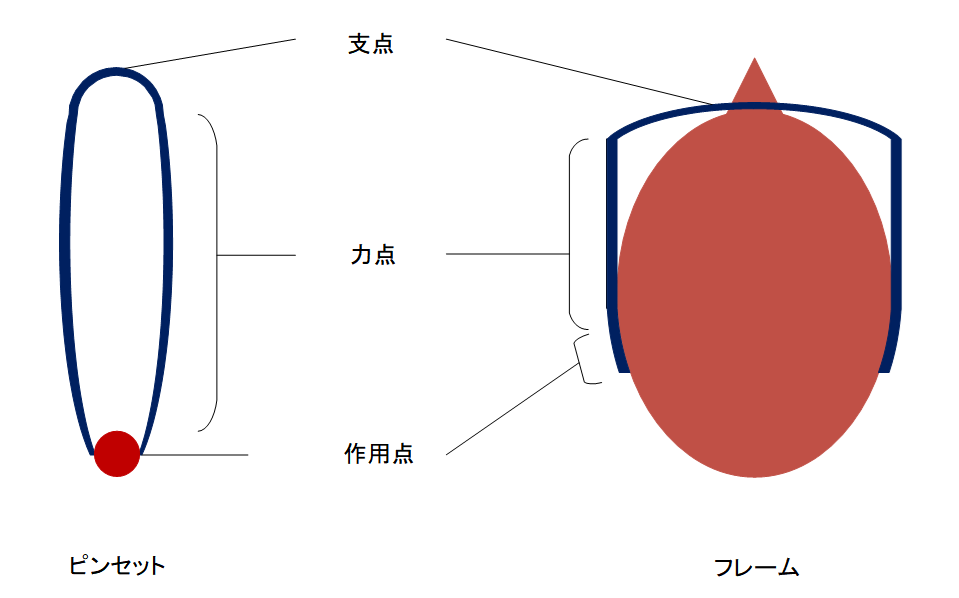

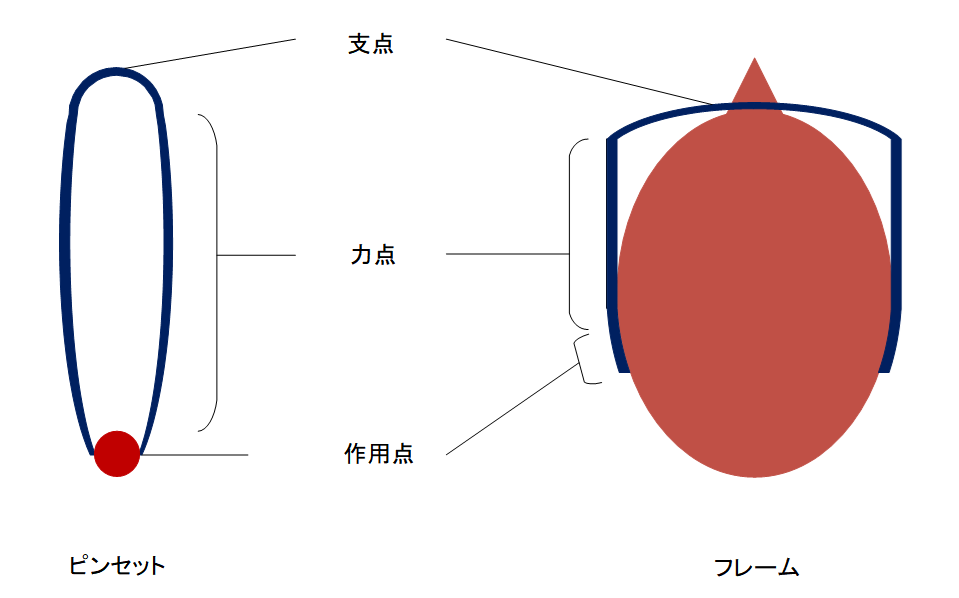

そして、プレフィッティングは人間工学に基づいて実施しますが、特に、

・整容学的調整:適切な位置で顔とフレームの組み合わせがマッチしている

・光学的調整:遠見時と近見時で最大限の両眼明視野を確保する

・力学的調整:適切な位置を長時間維持できる

の3点を重視して調製します。そして、一つでも不十分な場合は別のフレームに変更します。

適正なフレーム位置

下方ズレのフレーム位置

美的調整

フレームの回転

光学的調整

力学的調整

何故一つでも不十分だとフレームを変更しなければならないの!?😒

3つの調製はそれぞれ独立したものではないからだよ。もう少し詳しく説明するね。

めがねはフレームとレンズの組み合わせで出来ていますが、お客に似合うカッコ良いめがねを作るための基本の基はフレーム選びです。

プロの眼鏡作製技能士であれば幾つかのお気に入りフレームを正しい位置に合わせたときにレンズが入ったときの状態を常にイメージしてフレーム選択をサポートします。これが整容学的調整になります。

次に、光学的調整を実施します。これは、整容学的調整で得られた状態が遠見時、近見時に安定した視機能を維持することができるかを分析し調整します。

最後に、力学的調整を実施します。これは、整容学的および光学的調整で合わせた状態を恒久的に維持でき、お客が快適な装用感を実感できるように調整します。

了解しました😁

レンズ性能を最大限にするための眼鏡設計を究める

単焦点めがねの見え心地、掛け心地を追及する

累進めがねの性能を最大限にする眼鏡設計を究めるためには、単焦点めがねの見え心地や掛け心地を徹底して追及することです。そのためには、以下の3つの項目を究める必要があります。

・両眼共通明視域の最大化する

・累進めがねの遠方視、中間視、近方視の切り替えの操作性を高める

・網膜像設計の性能を最大限に引き出す

両眼共通明視域の最大化ってどういうこと!?😒

これから上の3つを説明するんだけど、その前に累進めがねを設計するためには累進レンズとフレームと眼を組み合わせについて理解しておく必要があるから、先にそれを説明するね。

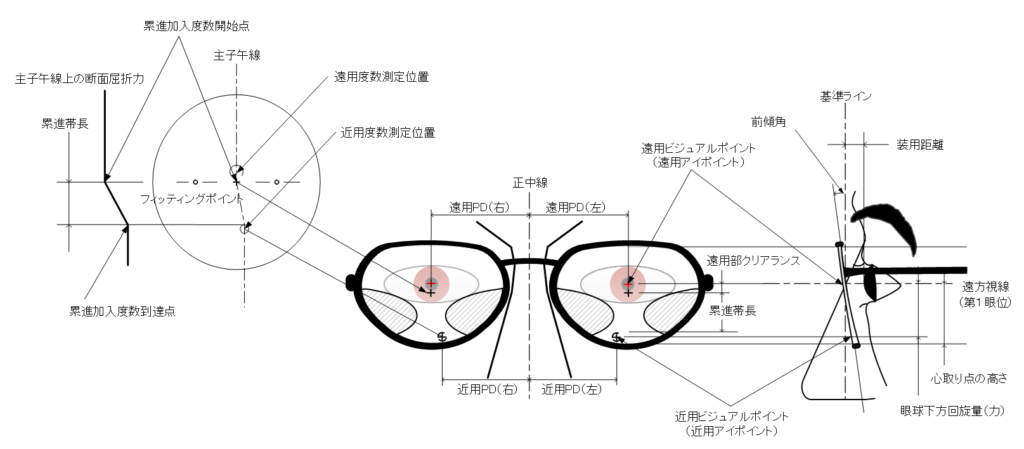

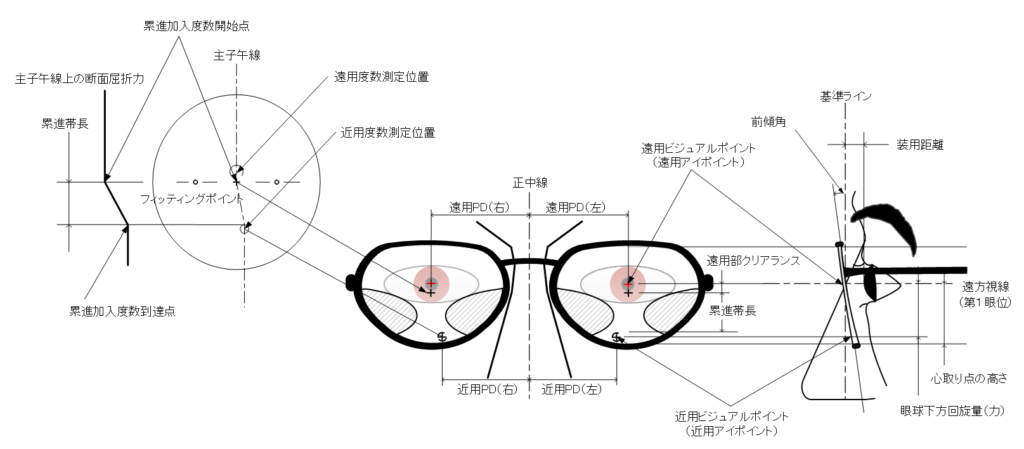

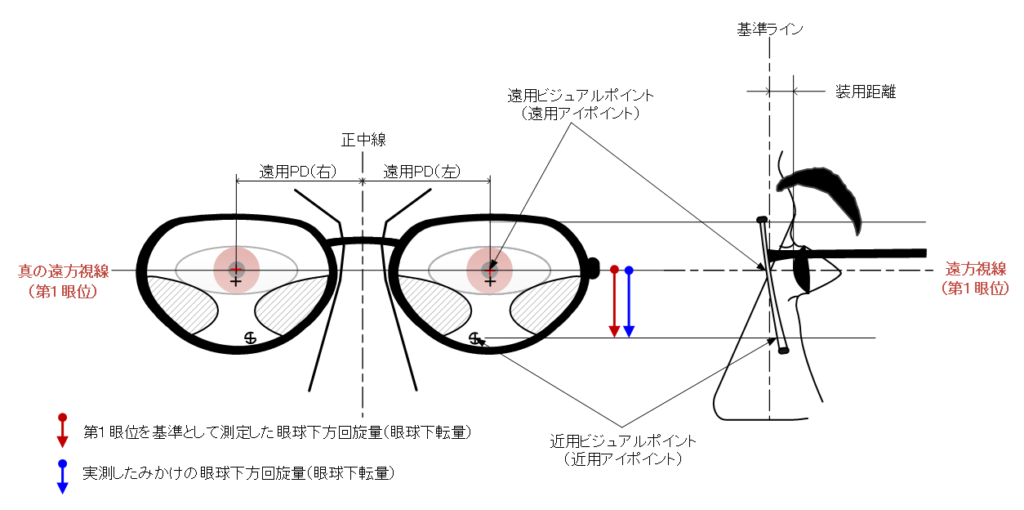

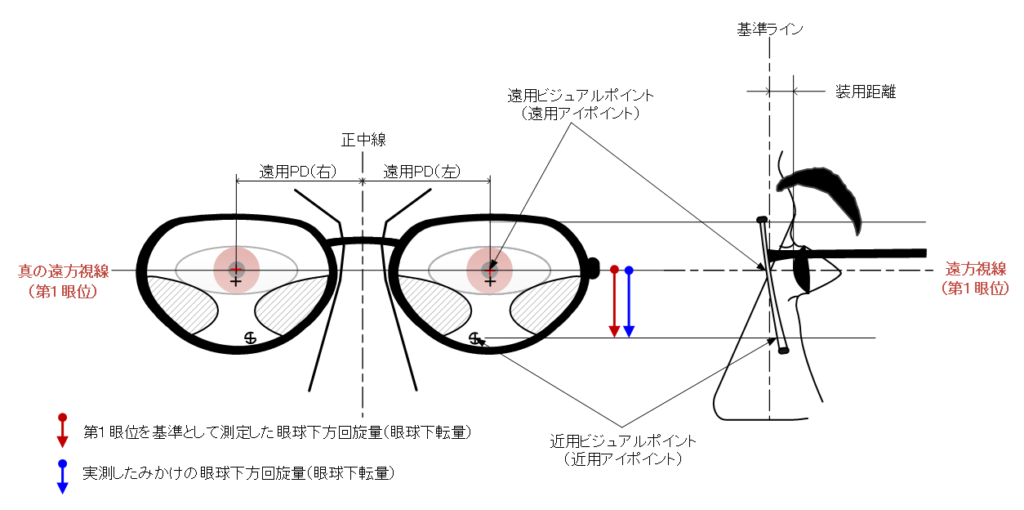

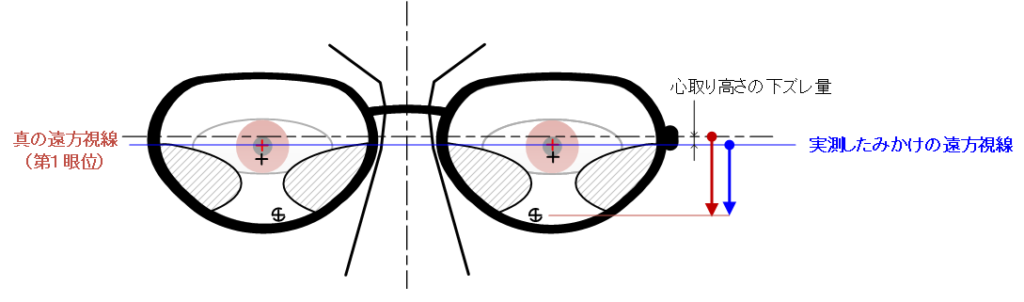

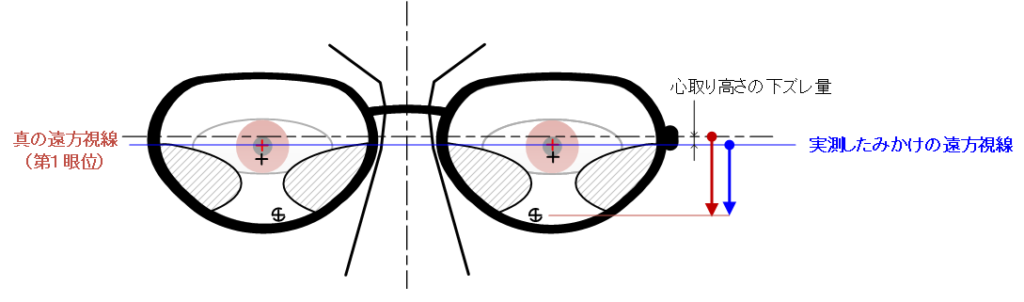

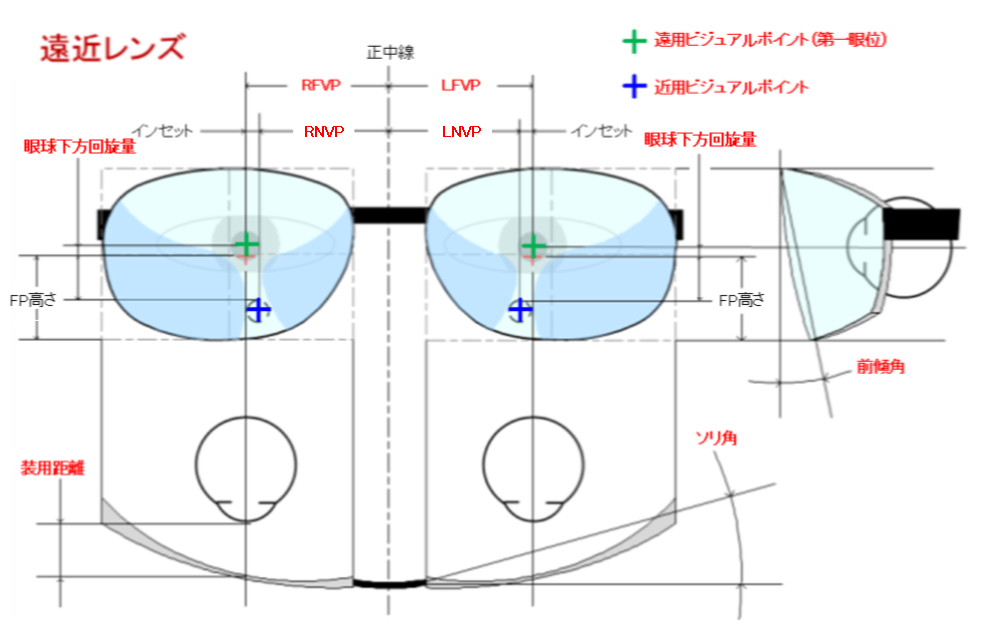

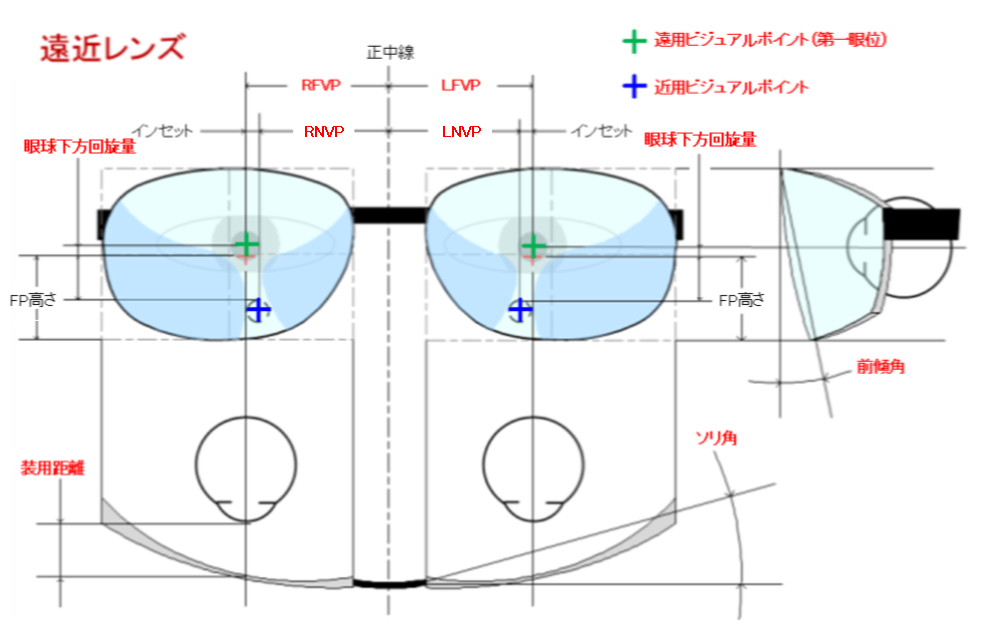

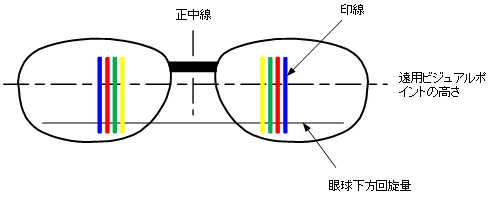

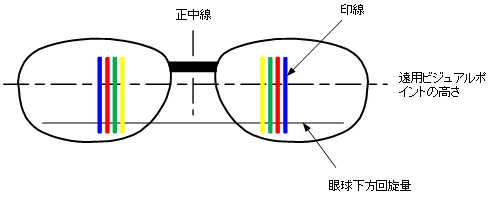

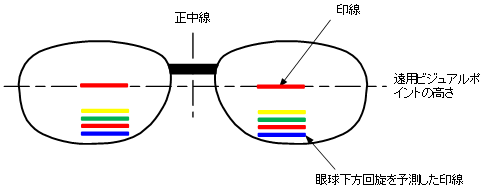

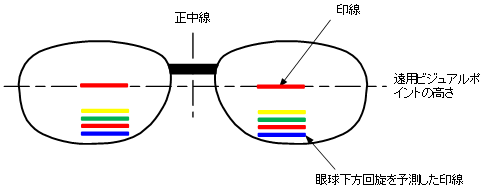

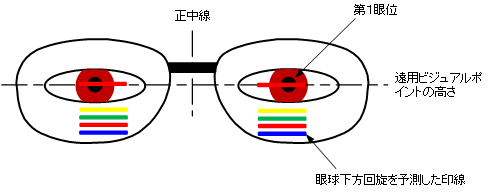

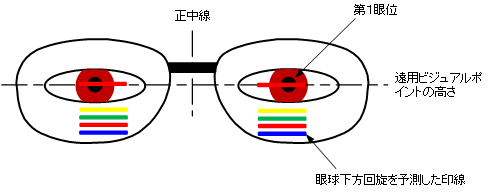

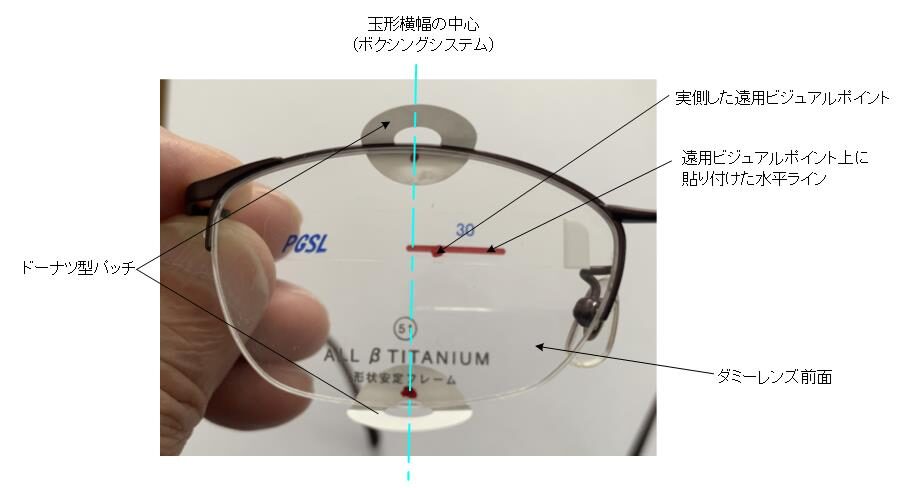

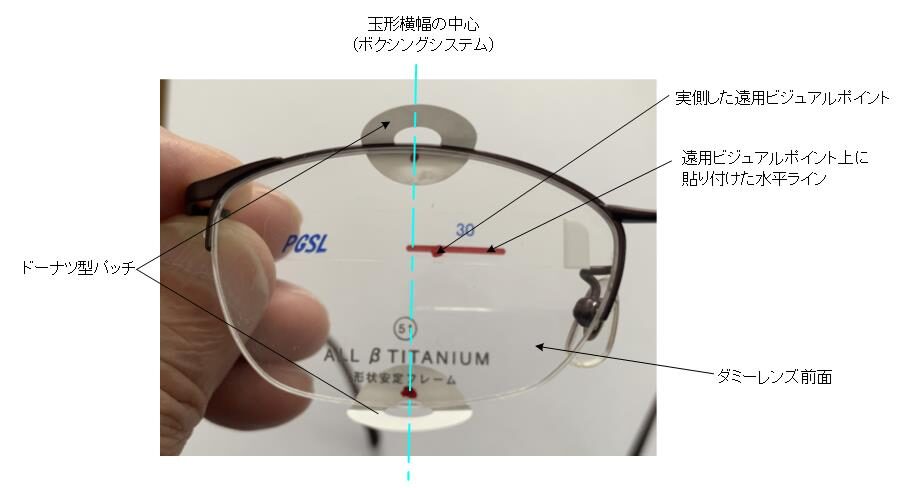

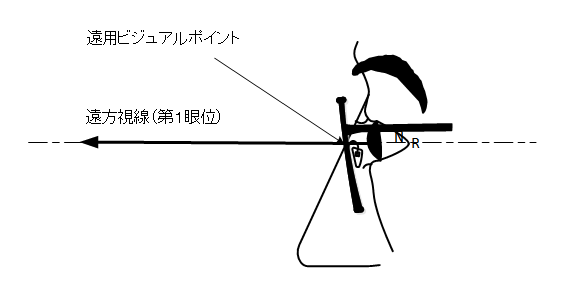

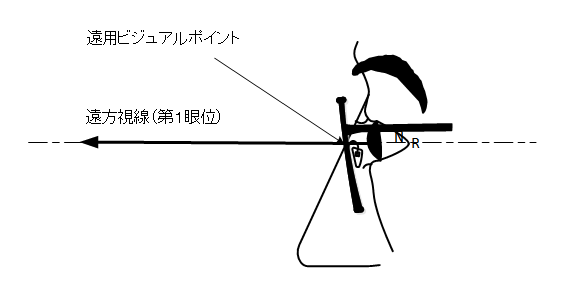

下図はレンズとフレームと眼の関係を一つにまとめたものです。ここでは、レンズのフィッティングポイントと遠方視線(第一眼位)がレンズ面を通過する遠用ビジュアルポイント(慣用語として遠用アイポイントとも言う)の関係について説明します。

常用眼鏡として使用する遠近レンズの眼鏡設計では、遠用ビジュアルポイントにフィッティングポイントを合わせることが多いと思いますが、ここでは敢えて遠用ビジュアルポイントとフィッティングポイントは分けてあります。

その理由としては、老視初期は単焦点めがねからの掛け替えが多く、お客の要求でフィッティングポイントを遠用ビジュアルポイントより少し下げた方が良好になるケースも少なくないからです。

下の図をみれば判ると思いますが、レンズのフィッティングポイントは累進加入度数開始点ですので、この位置でレンズ度数を測定するとレンズメータ開口部の半分は加入度数の領域になり、正しい遠用度数を測定することはできません。

従って、フィッティングポイントを遠用ビジュアルポイントに合わせると単焦点めがねのようなクリアな視界は実現出来ません。これは、累進帯の終点である累進加入度数到達点でも同様なことが言えます。

レンズとフレームと眼の関係

それじゃー、中近レンズや近近レンズはどうなるの!?😒

中近レンズの場合は、装用条件(希望の視距離、加入度数、眼球下方回旋量)を分析して、遠用ビジュアルポイントに対してフィッティングポイントを上下に修正することが必要になると思う。

下図は、私が開発したソフトで分析した結果なんだけど、装用条件を満たすレンズは一つしかない。しかも、フィティングポイントの修正が必要になる。

近近レンズの場合は、殆んどが眼球下方回旋量の範囲内になるから遠用ビジュアルポイントに対してレンズのフィッティングポイントを合わせる方法で良いと思う。

中近レンズの分析結果

①両眼共通明視域の最大化する

両眼共通明視域の最大化のポイントは、遠方視では遠用ビジュアルポイントとレンズのフィッテイングポイントを一致させることです。

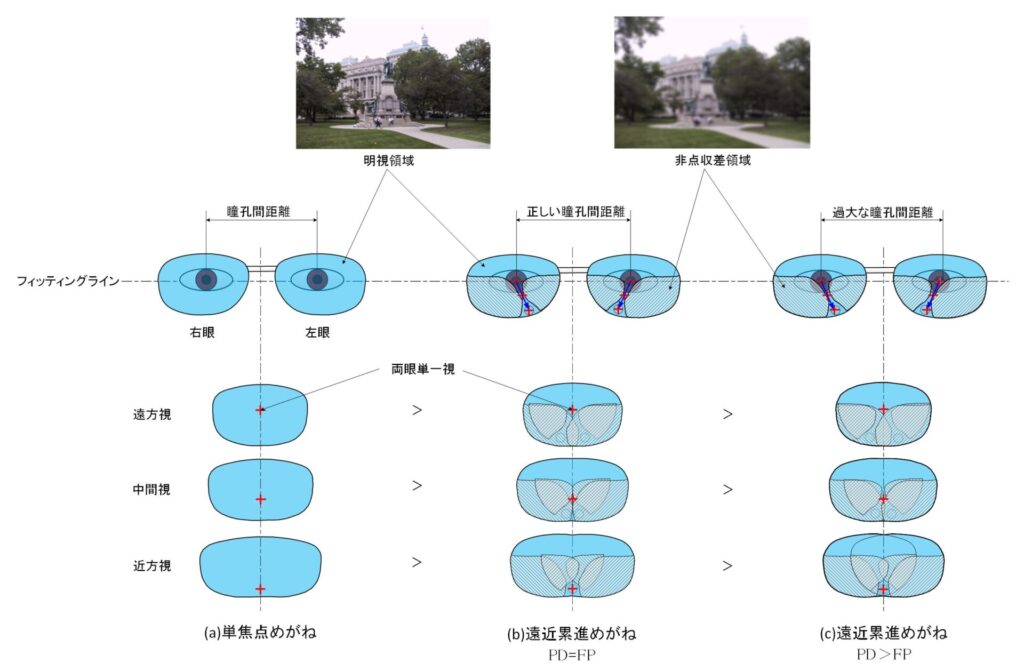

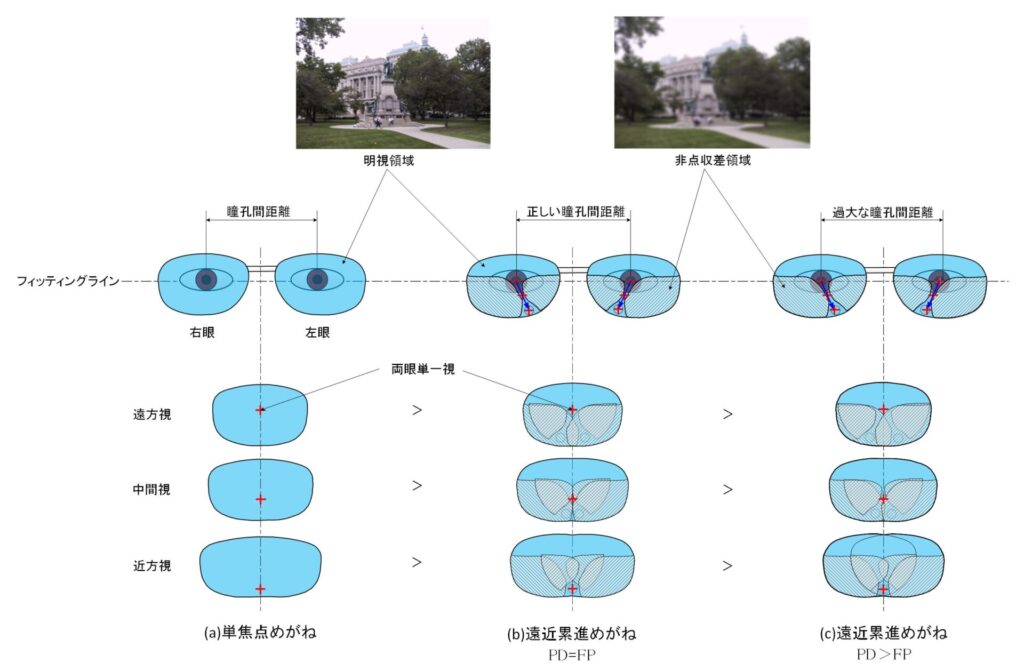

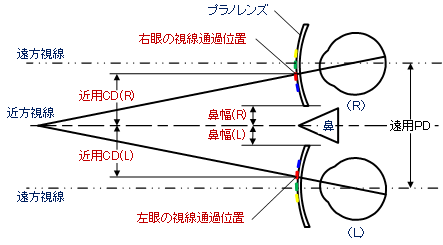

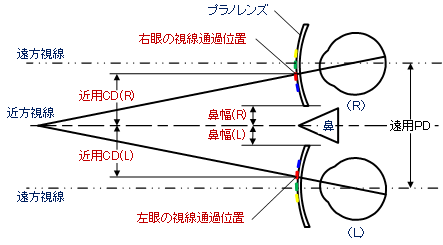

図(a)は単焦点めがね、図(b)(c)は累進めがねで瞳孔間距離(PD)とフィッテイングポイント(FP)が一致しているめがね図(b)とそうでないめがね(c)を示しています。図中の✙は両眼で遠方視、中間視、近方視でのレンズ面の視線通過位置を表しています。

図(a)の単焦点めがねの場合は、レンズ全体が明視領域になっているのでPDとFPがズレていても両眼共通明視域に影響がでません。

図(b)(c)の累進レンズの場合は、明視領域と非明視領域(非点収差領域)があり、図(c)のPD>FPのような眼鏡設計では両眼共通明視域に影響が生じます。従って、両眼共通明視域を最大化するためには図(b)のPD=FPになるように正しく設定する必要があります。

遠方、中間、近方での両眼単一明視領域の最大化

内容は理解できたけど、何で図(c)のようなことが起きるの!?😒

私の個人的な意見なんだけど、伝統的な遠用ビジュアルポイントの測定法に問題があると考えている。

伝統的な測定方法では、瞳孔中心位置を他覚的に測定してると思うけど、果たしてこの位置がすべてのお客に対して正しいかな?と言うことだと思うよ。

ポイントは、瞳孔中心線か、注視線かと言うことになるけど、これについては、この後の「累進めがね6つの設計技術」で説明するよ。

了解でーす😁

②累進めがねの遠方視、中間視、近方視の切り替えの操作性を高める

累進めがねを単焦点めがねと同じように使えるようにするためには、遠方視、中間視、近方視の切り替え操作が自在にできるようにする必要があります。

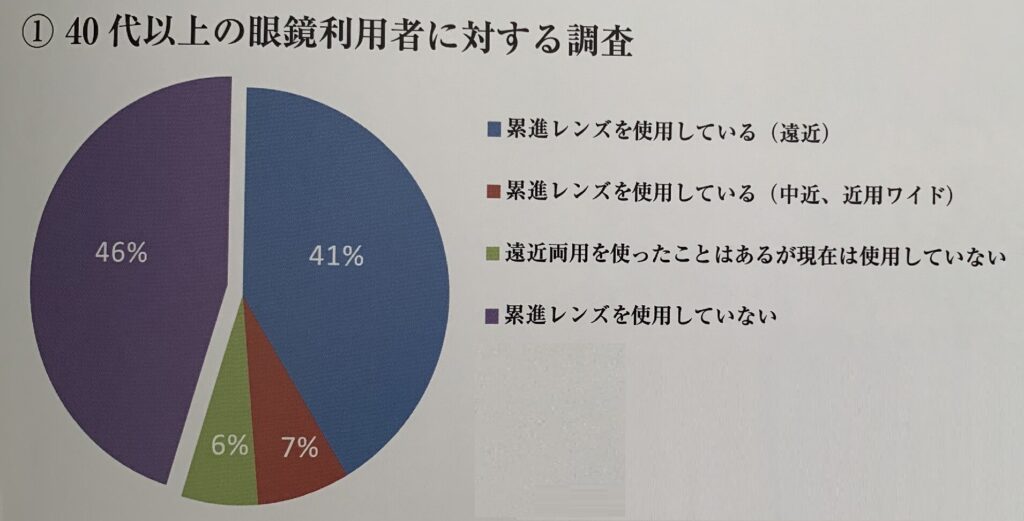

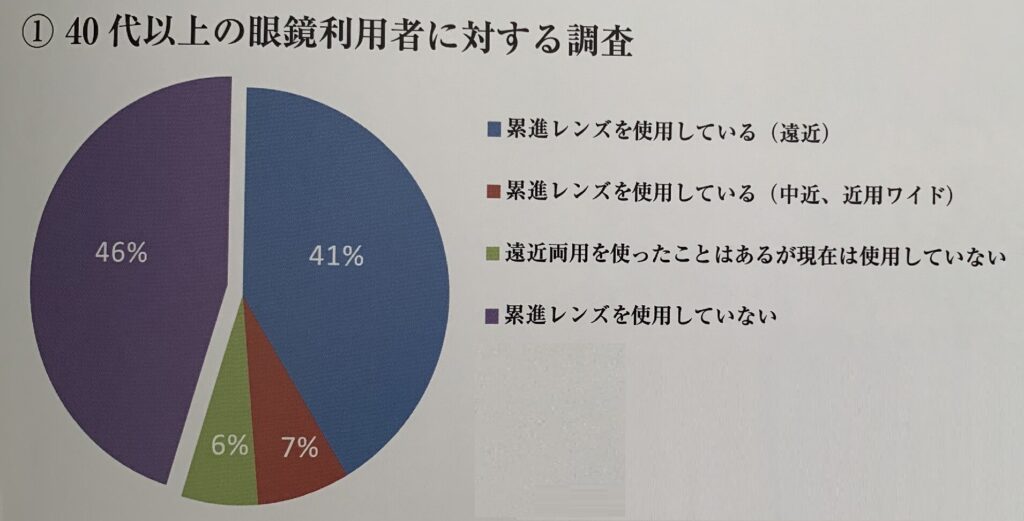

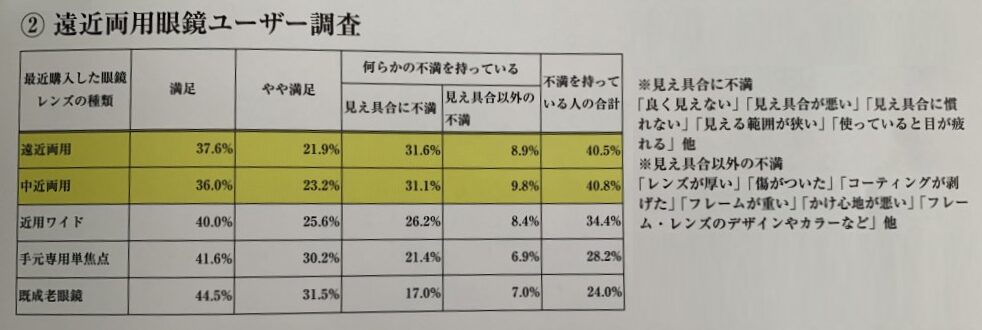

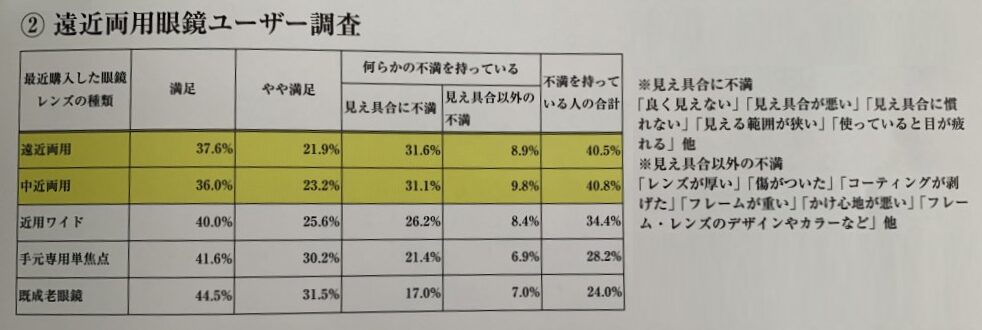

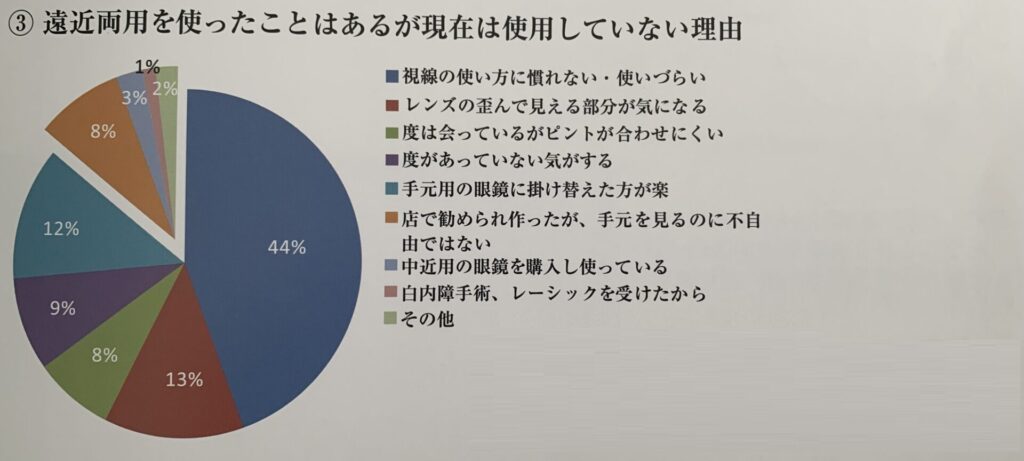

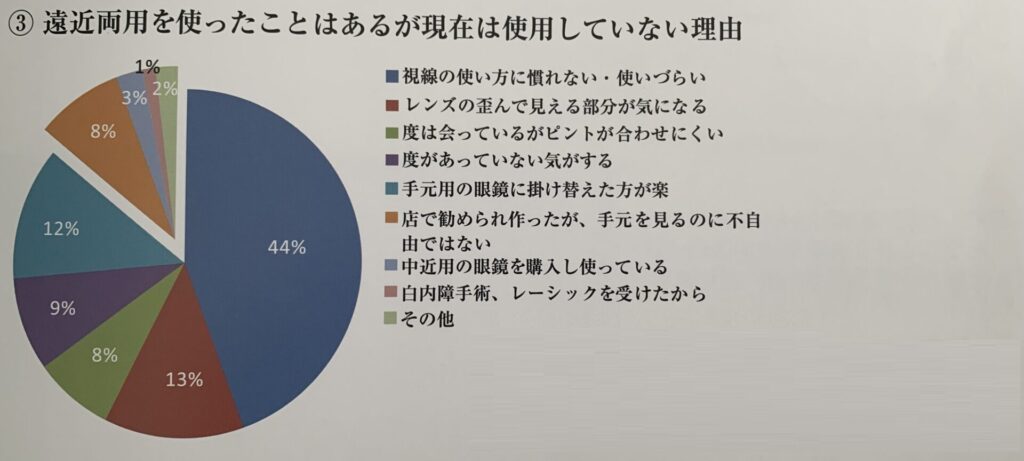

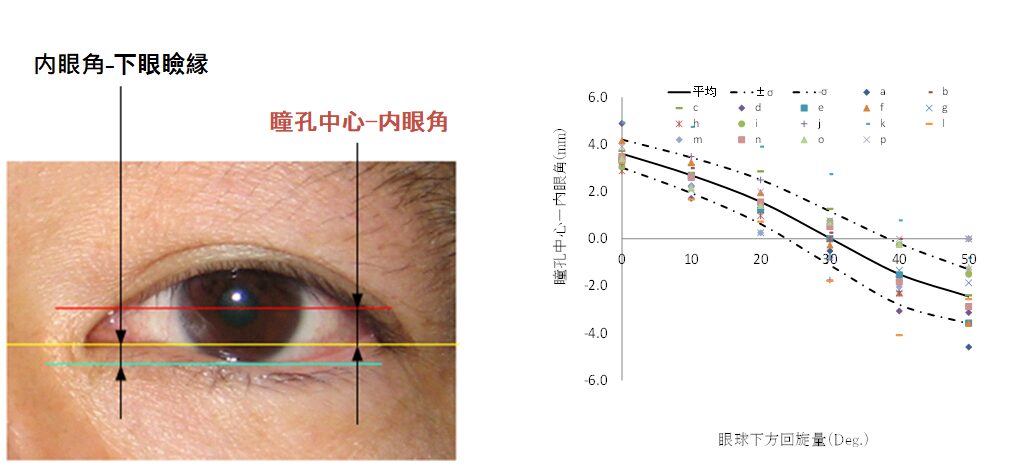

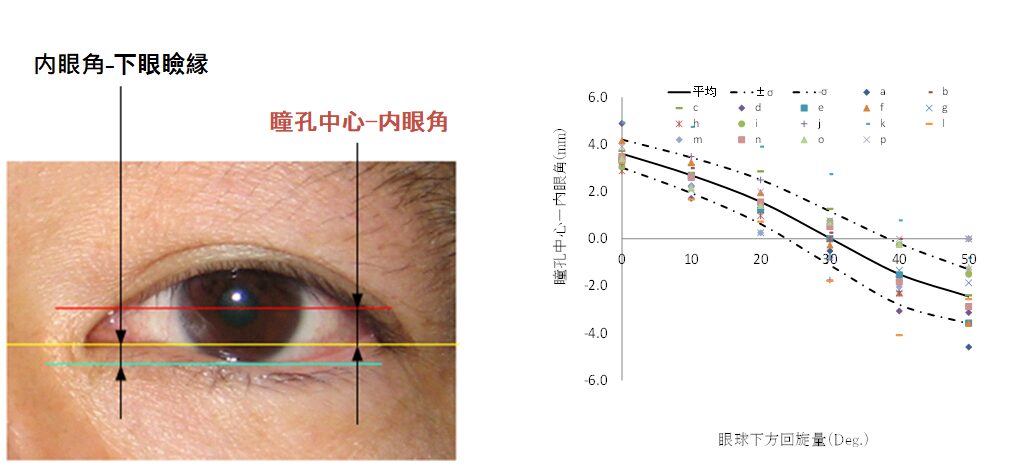

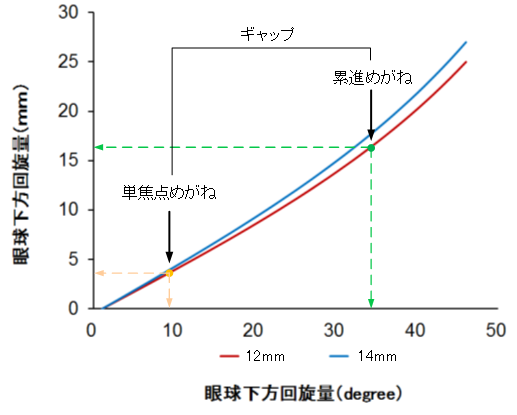

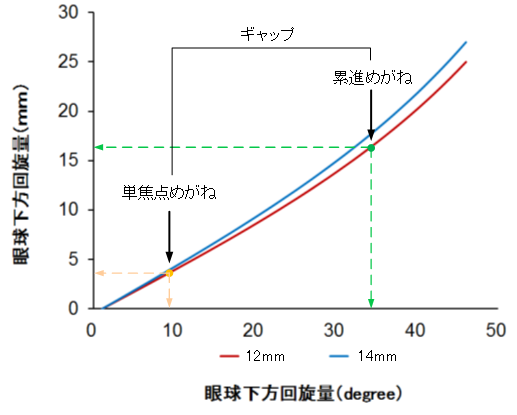

下図は、月刊眼鏡 2011年8月号 40歳代以上の眼鏡ユーザー調査(N=1970)で少し古いデータになりますが、これらの調査結果からも正確な眼球下方回旋量を測定することが必要不可欠であることが判ります。

眼球下方回旋量はどうやって測定するの!?😒

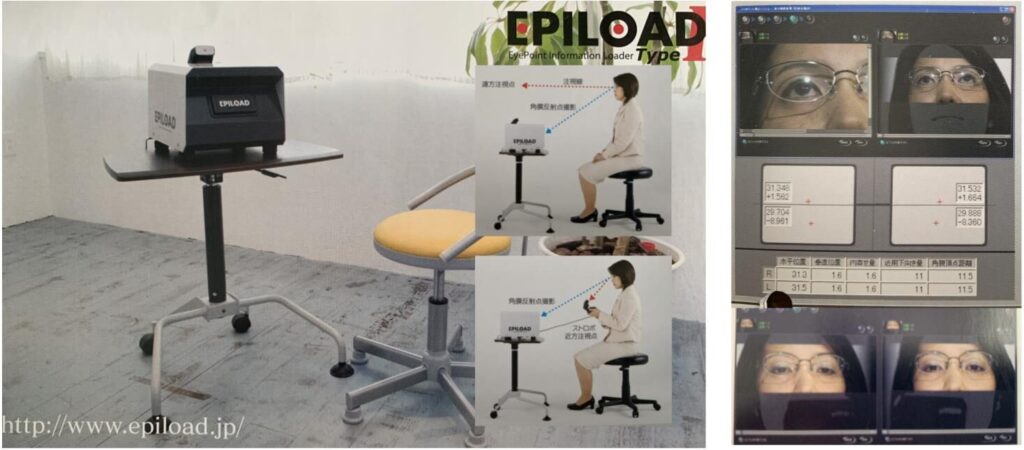

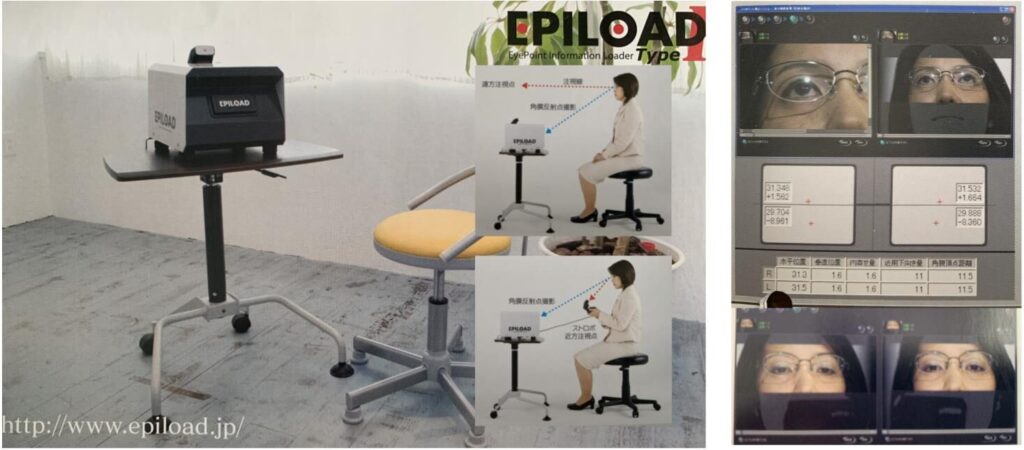

以前、EPILOADというカメラ撮影による画像解析装置があったけど、今はネットで調べても出てこないから現在は入手できないみたいだね。だから、現在あるのは私が開発したシール方式しかないと思う。

画像解析方式のEPILOAD

和田式シール方式

各レンズメーカーが提供している加工シールでは測定できないの!?😒

そうだね。現在は加工シールが累進帯長を決める方法としてデファクトスタンダードとなっているよね。

でも、本来はめがねの度数やプリズム度数を測定するために使用するものなんだよ。実際にやってみれば解ると思うけど眼球下方回旋量を測定することはできないよ。

だから、今日のように様々な累進帯長を求められる時代、特にインディビジュアルの累進めがねを販売する時代にはそぐわないし、このままだと累進めがねの満足度は上がっていかないと思う。

じゃー、どうすれば良いの!?😒

私は細々とやっているけど、なかなか浸透しない。だから、これはめがね業界全体で考えるべき問題だと考えている。

例えば、眼鏡作製技能士を誕生させるために眼鏡技術者協会や眼鏡技術者国家資格推進機構を立ち上げて大きな潮流として取り組んだよね。

それに比べれば小さい話かも知れないけど、インディビジュアルの時代に加工シールによる方法がデファクトスタンダードになっているようでは話にならない。

やはり、時代にあわせて新しい方法を進めていくには、眼鏡業界全体を動かせるところでやって貰わないと変わらないと思うよ。

これに関するアイデアは色々あるけど、今、私ができることは業界の未来や技術的な話を粛々と伝えていくことだろうと考えているんだ。

遠近レンズの累進帯長は、主子午線上の断面屈折力をみると累進加入度数開始点から到達点までの長さです(「レンズとフレームと眼の関係」の図を参照)。そして、最適な累進帯長を決定するための計算式は以下の通りです。

累進帯長= 眼球下方回旋量 ー(遠用クリアランス + 瞳孔径の半分)

式中の遠用クリアランスは私が作った造語で、遠用ビジュアルポイントからフィッティングポイントまでの間隔(または間隙)のことを言います。レンズメーカーでは遠用クリアランスの設定を薦めていないと思います。

しかしながら、私はその間隙を老視の初期、中期、安定期に対して0〜6ミリ程度考慮することを推奨しています。当然、上の式から分かるように眼球下方回旋量は累進帯長の最大値に等価ですから、その分は眼球下方回旋量から減算します。

そして、もう一つの瞳孔径を考慮する必要があります。近見時の瞳孔は多少の縮瞳があります。この縮瞳時の大きさを3〜4ミリ程度と仮定し、その半分を眼球下方回旋量から減算します。

例1)老視初期の場合

加入度数1.00D、眼球下方回旋量17ミリ、老視初期の遠用クリアランス4ミリ、 瞳孔径4ミリの場合、

累進帯長=17-(4+2)=11ミリ

例2)老視安定期の場合

加入度数2.50D、眼球下方回旋量17ミリ、老視初期の遠用クリアランス1.5ミリ、瞳孔径3ミリの場合、

累進帯長=17-(1.5+1.5)=14ミリ

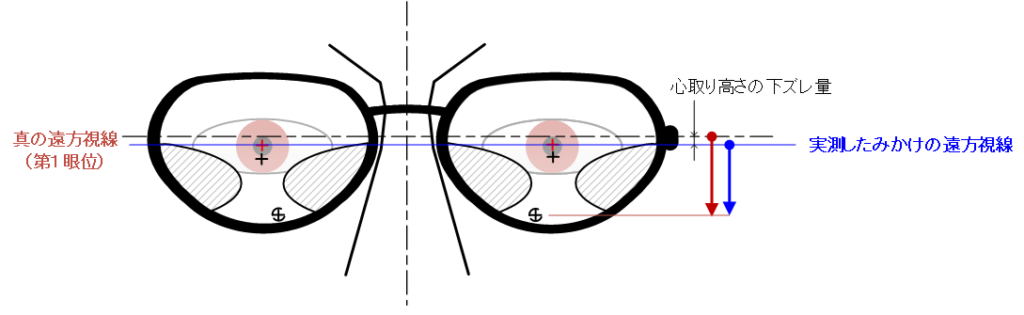

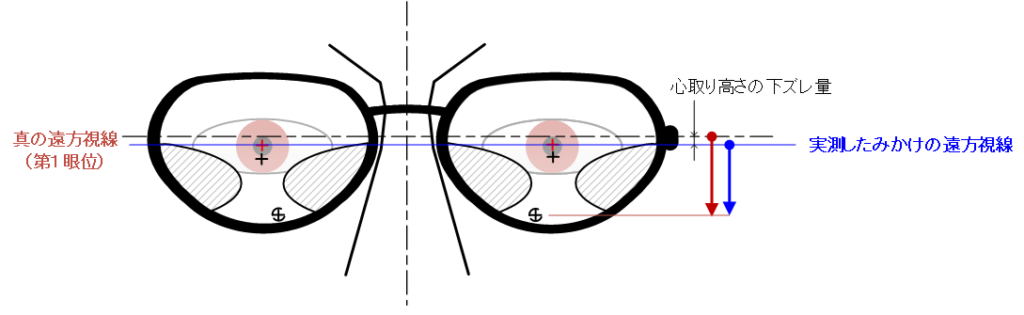

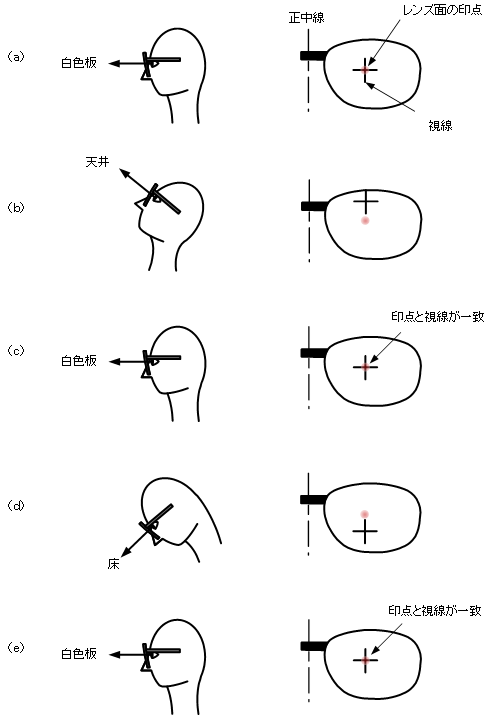

私が考案した眼球下方回旋量の測定では、遠方視(第1眼位)を基準として決定します。従って、遠用ビジュアルポイントの高さの測定が最も重要になります。下図の上段では、遠用ビジュアルポイントは第1眼位に一致しており合理的かつ理想的な値となります。

下段左図は顎を挙げた状態で測定したものです。遠方視線は顎が挙げた分だけ第1眼位より下方の位置になってしまいます。従って、この状態で測定するとみかけの眼球下方回旋量は小さくなり、累進帯長は同じ加入度数でも理想より短いものを選択してしまいます。

その結果として、遠方視は遠用クリアランスが広くなりますのでクリアーな視界が得られますが、非点収差領域の拡大とともに非点収差自体も増大しますのでユレや歪みが出やすい累進めがねになる可能性が高くなります。

これとは逆に、下段右図は顎を引いた状態で測定したものです。遠方視線は顎を引いた分だけ第1眼位より上方の位置になってしまいます。従って、この状態で測定するとみかけの眼球下方回旋量は大きくなり、累進帯長は同じ加入度数でも理想より長いものを選択してしまいます。

その結果として、遠方視は遠用クリアランスが減少しますので若干ボケた視界になります。また、非点収差領域は拡大しますが非点収差自体は小さくなりますのでユレや歪みが感じにくい累進めがねになる可能性が高くなります。

第1 眼位の状態で測定した場合

顎が上がった状態で測定した場合

顎を引いた状態で測定した場合

眼球下方回旋量の測定

単焦点めがねでは「遠方視から近方視」あるいはその逆において視線移動を意識することなく明視することができます。しかしながら、年齢が40歳前後になって単焦点めがねから累進めがねに変更した時点で、大きな上下方向の視線移動を強要されることになります。

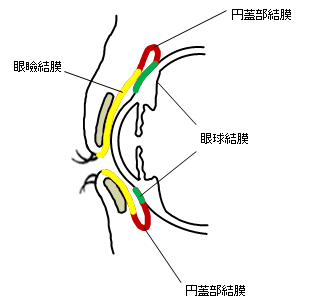

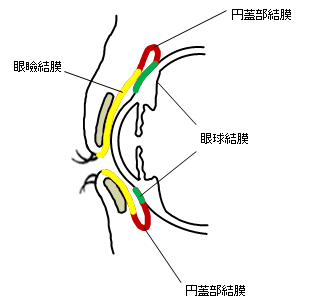

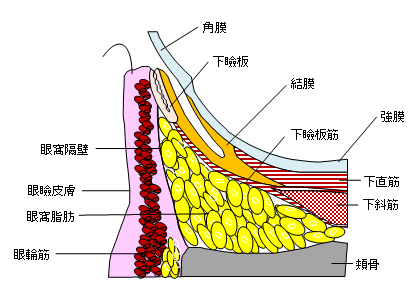

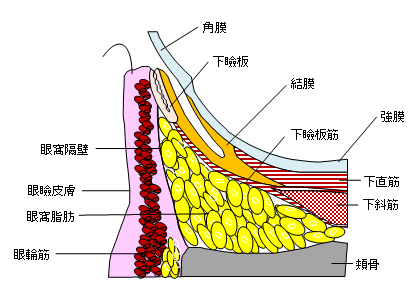

下の図(a)をみると、眼瞼と眼球は3つの結膜で連結されており、眼球が上下左右に動くと上下にある眼瞼はその動きに応じて変形します。

図(b)は下眼瞼の構造です。結膜下部には眼球を下転させるための下直筋とその抗力として作用する厚い眼窩脂肪があります。

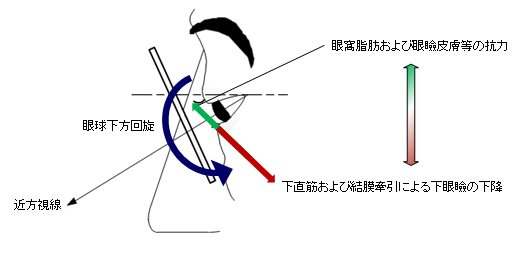

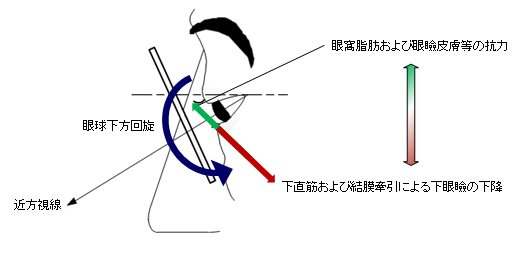

眼球が下直筋によって下方回旋(眼球下転)すると、下直筋に付着している眼瞼結膜が下眼瞼を下方に引き下げられます。眼窩脂肪や眼瞼皮膚などは、これらの抗力として作用しています(図(c))。

視線移動には加齢に伴う可動域の個人差や累進めがねの経験年数によって大きな差が生じます。累進めがねの買い替え時には必ず再測定が必要です。

(a)眼瞼と眼球を連結する3つの結膜

(b)下眼瞼の構造

(c)近方視のメカニズム

前眼部の構造と機能

個人差や累進めがねの経験年数とはどういうこと!?😒

先ず、可動域の個人差なんだけど、

下の図は、年齢42~58歳(平均年齢49.3±4.4歳)までの男性(n=16名)の健常眼のデータなんだけど、眼球下方回旋量が30~40度付近で±1ミリ以上の個人差が出ている。

この個人差は、角膜面での話だから装用距離や前傾角を考慮するともっと大きくなると思うよ。

眼球下方回旋量の個人差

もう一つの累進めがねの経験者は、日常的に眼球下方回旋(眼球下転運動)の訓練を行っていることになる。

何故なら、眼球を動かす外眼筋は骨格筋だから、これは一種のビジョントレーニングだよね。

その一方で、加齢に伴って徐々に抗力も弱くなっていくから、眼球下方回旋力はますます強化されることになる。

話が変わるけど、この点からも累進めがねの開始時期は早い方が良いと言うことだよね。

なるほど、そういうことになるねー😄

でも、35歳くらいで老眼と言われたら、お客はショックだし、受け入れられないだろうなぁー⁉️😅

そうだねぇ、その点では「調節アシストレンズ」という表現は、まさに言い得て妙だよね。

じゃー、50歳以上は老視眼としても、その前だったらどんなイメージの表現があるかなぁー😕

それは難しいなぁー、お客は自分が老眼と分かっているけど、他人には言われたくないだけだからね。

それだったら、思い切って年齢で決めないほうが良いかもねしれない。例えば、携帯アシストレンズとか、スマホアシストレンズとか、モバイルアシストレンズとか、そうすれば低年齢でも使えるからね。

そうだね。眼鏡業界でコンテストをやってみるのも面白いかもね⁉️😄

③網膜像設計の性能の最大限に引き出す

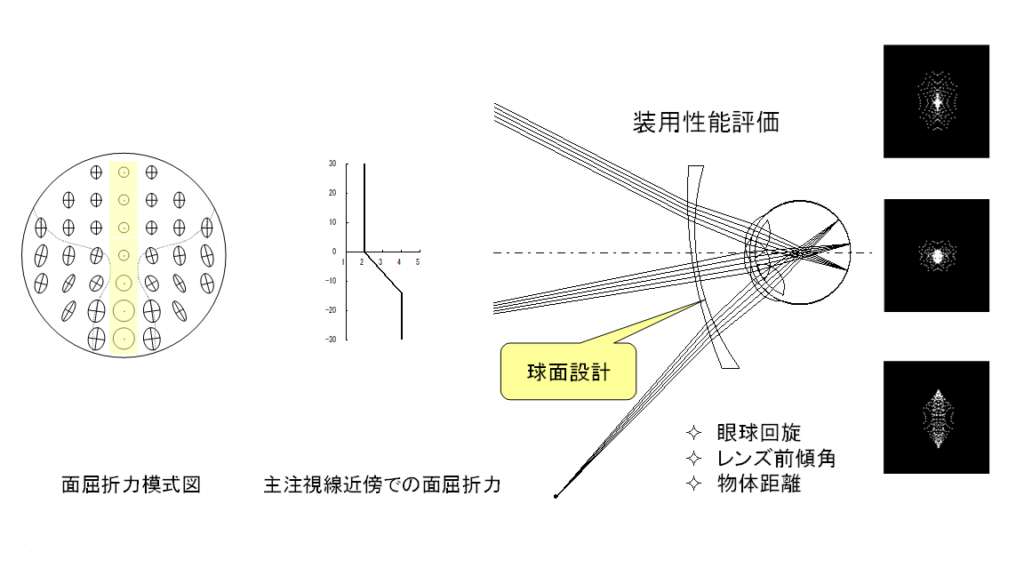

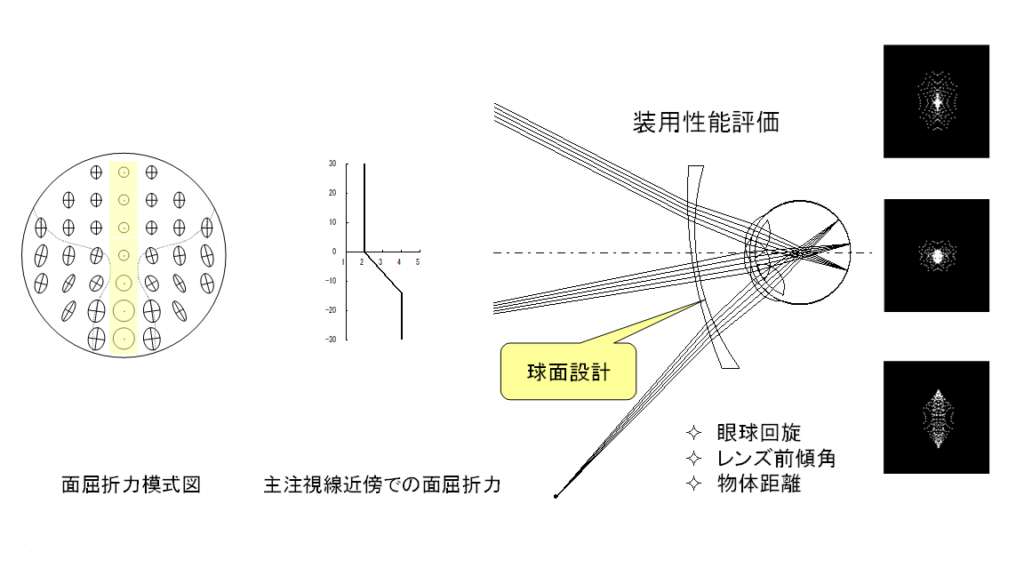

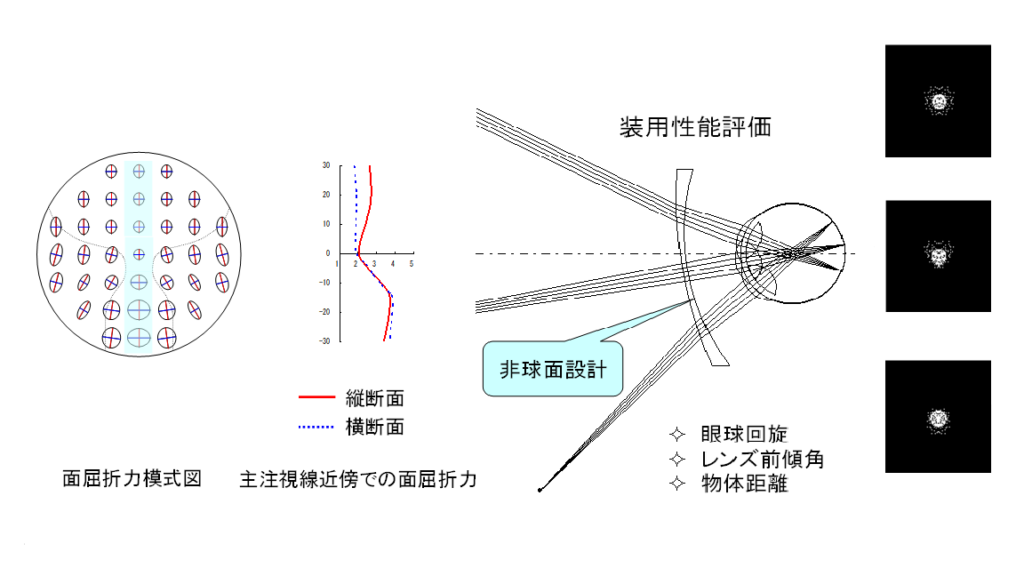

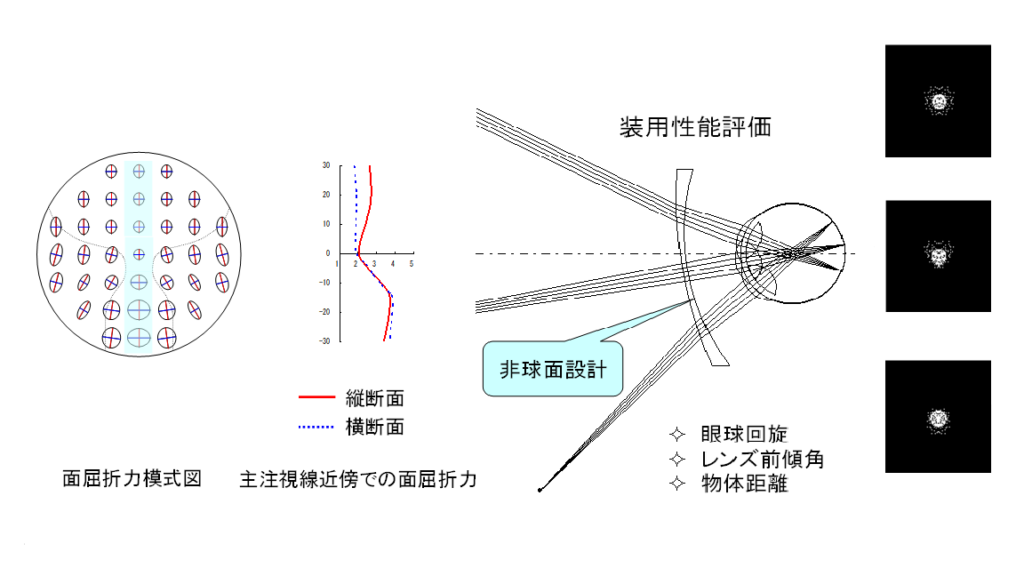

最近の累進レンズは光学性能を向上させるために網膜像設計と言う手法で設計されているレンズがあります。下の図(a)、(b)は、従来の設計レンズと網膜像設計レンズに対して光線追跡を行い、網膜上に結像するスポットダイアグラムの分布状態を比較したものを示しています。

図(a)の従来設計レンズでは、眼鏡レンズの主子午線近傍の面屈折力が球面(水平曲率=垂直曲率)になるように設計されています(黄色で示した部分)。

これに対して、図(b)の網膜像設計レンズでは、網膜上において良好な結像状態を形成するように眼鏡レンズの主子午線近傍での面屈折力を非球面設計(水平曲率≠垂直曲率)しています(水色で示した部分)。

二つの設計タイプの遠用部、中間部、近用部の3点を通って網膜上に結像する夫々のスポットダイアグラムの分布状態を比較すると、従来設計では中間部で比較的に良好な結像状態を示していますが、遠用部と近用部では縦長の楕円状に結像しています。これに対して、網膜像設計では3点でほぼ正円で良好な結像状態を示しています。

(a)従来の球面設計

(b)装用状態を考慮した網膜像設計

累進屈折力レンズの設計

累進レンズの設計はかなり進化しているんだね。眼鏡作製技能士の技術力が問われそうな気がする!?😢

そうだね、上の図には眼球回旋、レンズ前傾角、物体距離(遠用は∞、近用は30~40㎝)の3項目だけど、インディビジュアルの累進レンズになると更に設計項目が増える、

例えば、単眼別フィッテイングポイント、装用距離、インセット量(内寄せ量)やレンズのソリ角などが設計項目に含まれるから、しっかりと測定しないと従来設計より見え方が悪くなることもあるよね。

累進めがね作りを究める6つの測定技術

累進めがねの作製では、以下の6つの技術が重要になります。これらの技術が組み合わさることで、お客に対して掛け心地の良い快適な累進レンズを提供することができます。

・遠用ビジュアルポイントの測定

・近用ビジュアルポイントの測定

・眼球下方回旋量(眼球下転量)の測定

・装用距離の測定

・前傾角の測定

・ソリ角の測定

なお、これは私の個人的な意見ですが、お客が検査内容の良否を実感しながら進めることができる技術は自覚的に測定し、そうでなければ他覚的手法で進めた方が効率的だと思います。

この視点で上の6つの測定技術を分類すると、遠用および近用ビジュアルポイントと眼球下方回旋量などは自覚的に測定した方が良く、装用距離、前傾角、ソリ角の測定などは画像解析などを用いて他覚的に処理した方が良いと考えています。

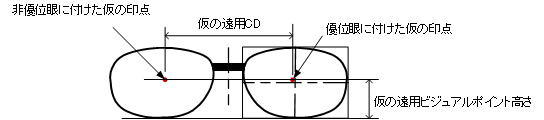

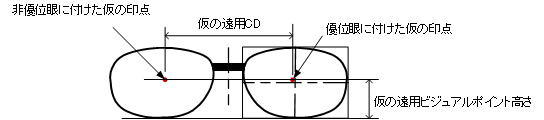

下図は、遠近累進めがねの眼鏡設計仕様書のレイアウト図面を示しています。赤色で示した部分を測定することで、累進めがねの作製に必要なフィッテイングポイント、遠用クリアランス、累進帯長、インセット量、レンズ補正度数などを決定することができます。

眼設計仕様書の図面(遠近累進レンズ)

Ⅰ.実測した方が良い技術

実測技術では、最初に実施する遠用ビジュアルポイントの測定が基準になります。そして、これを基に眼球下方回旋量と近用ビジュアルポイントを決定します。ここでは、未来につながる測定技術を紹介します。

A.遠用ビジュアルポイントの測定法

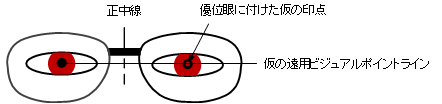

①優位眼の遠用ビジュアルポイントに仮の印点を打ちます。

フィッティングされた眼鏡フレームを装着させて遠方を見て貰い、優位眼の視線が ダミーレンズ前面を通過する位置を仮の遠用ビジュアルポイントとして直径1ミリ程度の印点を打ちます。

優位眼のダミーレンズ前面に仮設定した遠用ビジュアルポイント

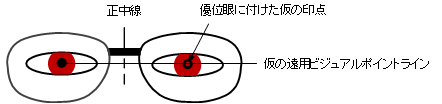

②非優位眼の遠用ビジュアルポイントを仮設定します。

優位眼の印点と同じ高さで、非優位眼のダミーレンズ前面に直径1ミリ程度の仮の印点を打ちます。この時、遠用CDは維持します。

両眼のダミーレンズ前面に仮設定した遠用ビジュアルポイント

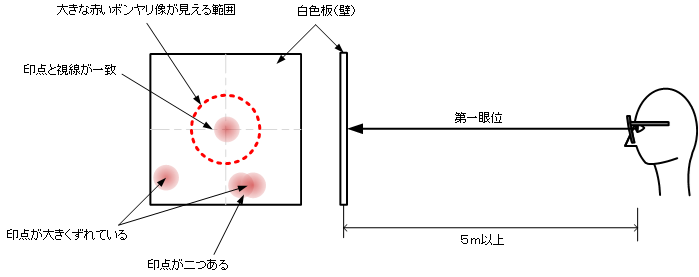

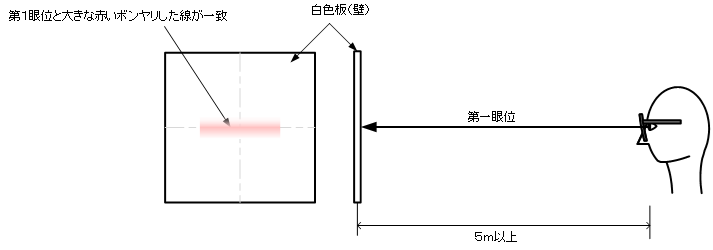

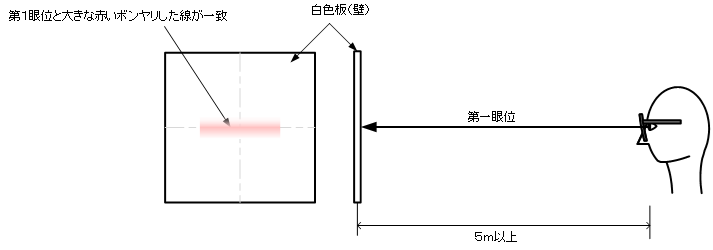

③眼前5メートル以上の白色板(壁)の前に立って貰います。

眼前5メートル以上の白色板(壁)の前にリラックスした状態(体位、頭位および眼位を自由に動かせる状態)で立って貰います。なお、お客の姿勢が前傾(あるいは後傾)である場合は指示して修正して下さい。

④仮設定した両眼それぞれの遠用ビジュアルポイントの赤い印点を確認します。

赤い印点は両眼それぞれのダミーレンズ前面にありますので、お客は一つあるいは二つの 薄くて大きなボンヤリした赤い像が白色板(壁)上に見えるかどうかを確認することができます。

確認できない場合は、印点の位置が垂直または水平方向に大きくズレています。頭位を左右上下にゆっくり動かしていき、赤い印点の位置を確認して貰います。

なお、赤い印点が二つ見える場合は、遠用PDと仮の遠用CD(仮の遠用の両眼ビジュアルポイントの間隔)が一致していない(遠用PD>仮の遠用CDあるいは遠用PD<仮の遠用CD )ので再設定します。

遠用ビジュアルポイントの測定方法(和田式)

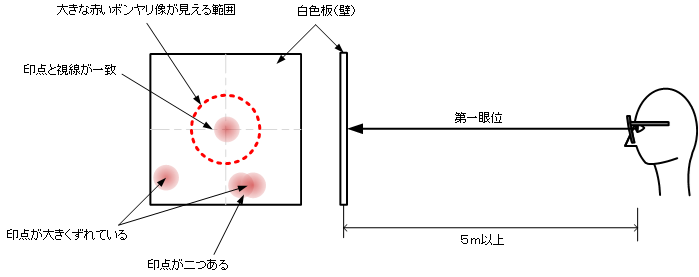

⑤第1眼位において、赤い印点の垂直方向における相対的な位置ズレを確認します。

「リラックスした状態で白色板(壁)を見て下さい。この状態で、赤い印点は視線の上側にありますか?下側にありまか?ヨコ方向のズレは気にしないで下さい」と質問します。

この時、「上側(真ん中または下側)にあります」という応答があります。

ここで、真ん中にあれば、次の⑥へ進みます。そうでなければ、「ズレは大きいですか?小さいですか?」と質問します。

この時、「かなり上側(下側)にあります」または「少し上側(下側)にあります」という応答があります(図a)。

この時点では「判りました」と応え、何もしないで次に進みます。

⑥リラックスした状態で天井を見て貰い、その状態から再び第1眼位に戻して、⑤と同じ質問をします。

さらに質問を追加して、「ズレ幅は先程と似たような感じですか」と質問します。この場合は「同じです」または「大きく(小さく)なりました)」という応答があります。

この場合、最初に仮設定した遠用ビジュアルポイントは正しいか、または少しズレていることが判ります。

この時点でも同様に「判りました」と応え、次に進みます(図b〜c)。

⑦次に、リラックスした状態で床を見て貰い、その状態から再び第1眼位に戻し、⑤と同じ質問をします。

さらに質問を追加して、「ズレ幅は先程と似たような感じですか?」と質問します。この場合は「同じです」または「大きく(小さく)なりました)」という応答があります。

この場合、最初に仮設定した遠用ビジュアルポイントは正しいか、または少しズレていることが判ります。

ここで、最初に仮設定した両眼それぞれの遠用ビジュアルポイントの位置を評価します (図d〜e)。

遠用ビジュアルポイントの測定方法

<評価方法>

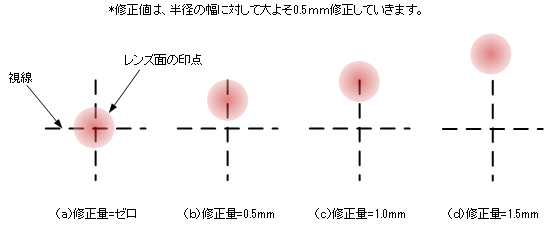

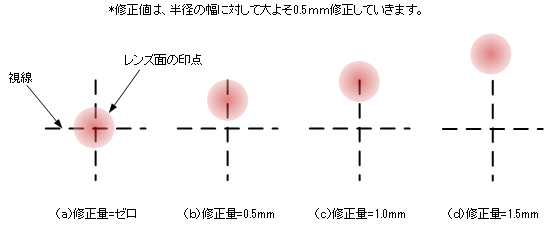

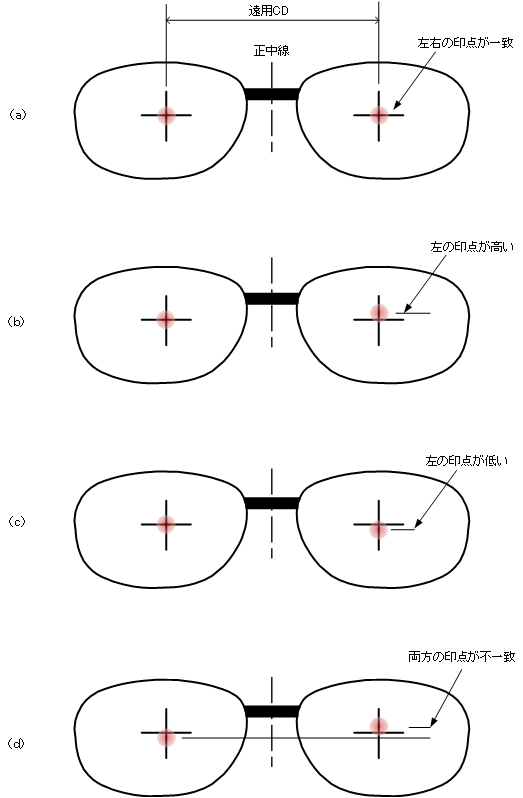

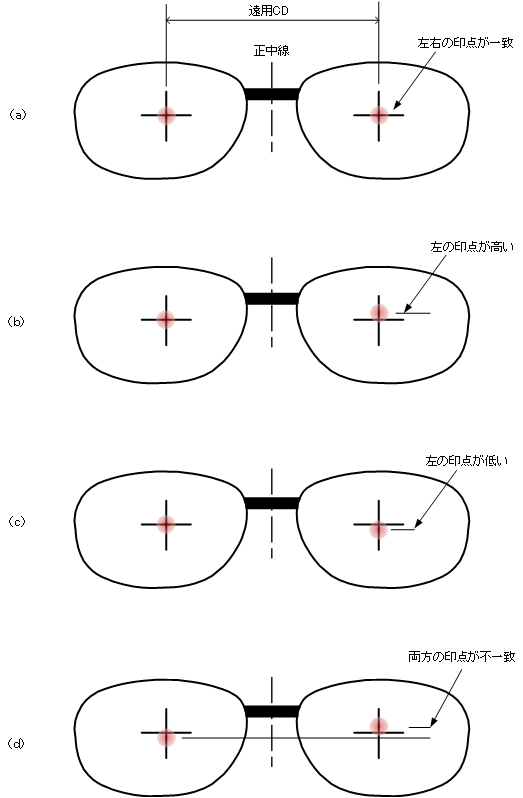

- 第1眼位において、両眼視線と赤い印点が重なっていれば、遠用ビジュアルポイントとして決定します(図a)。

- 第1眼位において、両眼視線に対して赤い印点が半径幅程度ズレていれば、仮設定した両眼それぞれの印点位置を0.5ミリ程度修正し、再度①〜⑦を実施します(図b)。

- 第1眼位において、両眼視線に対して赤い印点が直径幅程度ズレていれば、仮設定した両眼それぞれの印点位置を1.0ミリ程度修正し、再度①〜⑦を実施します(図c)。

- 第1眼位において、両眼視線に対して赤い印点が直径幅の1.5倍程度ズレていれば、仮設定した両眼それぞれの印点位置を1.5ミリ程度修正し、再度①〜⑦を実施します(図d)。

遠用ビジュアルポイントの判定法

<留意点>

遠用ビジュアルポイントの高さは、累進めがねの調製において極めて重要です。赤い印点が視線の中心になるまで徹底して行う必要があります(図a)。

仮の遠用ビジュアルポイントの高さは優位眼を基準に設定しますが、実際には両眼で遠用ビジュアルポイントの高さが異なる場合があります(図 b、c、d)。

このような場合は、再度フィッティングの状態を確認し修正します。なお、修正出来ない場合はフレームの変更を推奨します。

両眼における遠用ビジュアルポイントの不均衡

B.近用ビジュアルポイントの測定法

近用ビジュアルポイントは、眼球下方回旋量と両眼それぞれの片眼別近用CDを組み合わせたものです。

一般にめがねの装用距離は12〜15ミリと言われていますが、これは遠方視(第1眼位)のことであり、中間視や近方視では前傾角、ソリ角、眼球回旋点などにより変化します。

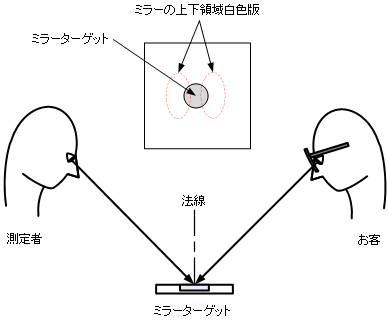

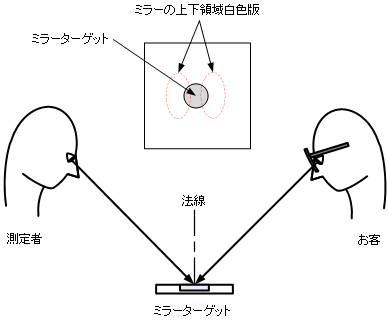

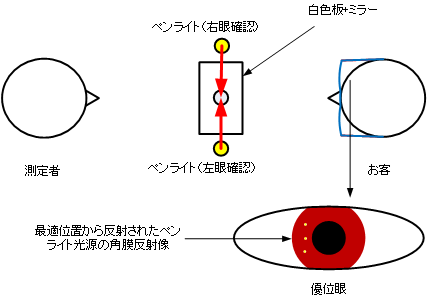

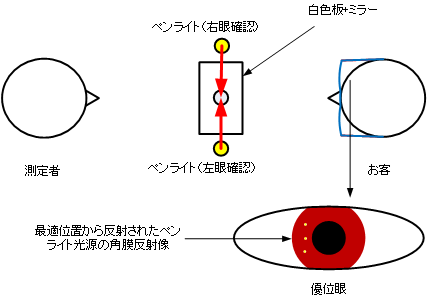

ここでは、一般的に知られているミラー法に筆者が独自に改良を加えた自他覚的な測定方法について説明します。

1)両眼それぞれの片眼別近用CDの測定

①測定前に、お客のフィッティング状態を再確認します。

お客にダミーレンズ前面に等間隔で異なった色で構成された4本のタテ線のある眼鏡フレームを装着して貰い、フィッティング状態に問題がないかを再確認します。

近用CD測定準備

②両眼それぞれの片眼別近用CDを測定する準備をします。

検査者は、お客の視線通過位置をミラーを通して観察可能かをチェックします。

ミラー法

③お客に異なった色で構成された4本のタテ線が確認できるように指導します。

お客に対して「最適な位置で頭位を固定し、ミラーを見て下さい」と指示します。

次に「ミラーの上下に広がる白色板に複数のボンヤリした薄いタテ線が見えますか?」と質問します。この時、見えていれば「見えます」という応答があります。逆に、全く見えていない場合は「見えません」という応答があります。

この場合は、「ミラーを見た状態で顔をゆっくりと左右に振って見て下さい」とタテ線が確認できるまで指示と誘導を行います。

そして、タテ線が見えてきたら「今、見えているタテ線の色は何本ですか?」と質問します。この時に「複数本見える」という応答が得られたら、④へ進みます。

④優位眼の近用CDを導き出します。

再度、「リラックスした状態でミラーターゲットを正面視し、頭位を固定して下さい」と指示します。

準備が出来たら、お客の非優位眼を遮蔽します。

この状態で、顔(頭位)が動いていないことを確認しながら「ミラーを見ている時に視線に最も近いタテ線は何色ですか?」と質問します。

この時に、視線と1本のタテ線が重なって見えていれば、お客はその色を答えてくれます。例えば、「緑のタテ線が見えます」という応答があります。

しかしながら、視線上にタテ線がなければ、2本の色のタテ線の間にあると答えてくれます。例えば、「緑と赤のタテ線の間です」という応答があります。

この場合、更に2本のタテ線のどちらに近いかを確認します。お客に対して「2本の色のうちで視線に近いタテ線は何色ですか」と質問します。

この時、視線が赤色に近ければ「赤のタテ線に近いです」と いう応答が得られます。

(優位眼の測定終了)

⑤続けて、④の状態を維持した状態で非優位眼を測定します。

優位眼を遮蔽し、④から⑤の手順で非優位眼の近用CDを導き出します。

(非優位眼の測定終了)

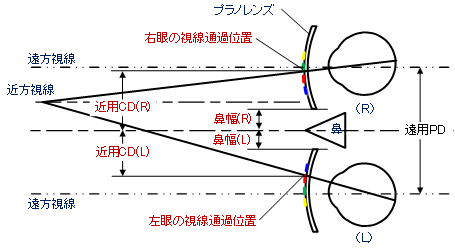

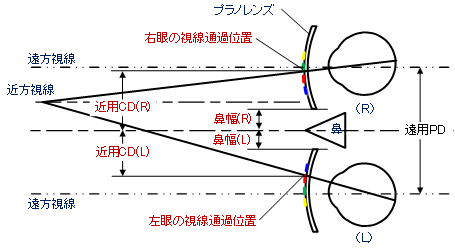

両眼それぞれの片眼別CDは優位眼の影響を受けることが多く、これらの影響を考慮しないと両眼共通明視域の最大化は実現できません(図a、b)。

例えば、図(a)は、近方視で優位眼の影響が生じていない状態を示しています。近方視線は両眼で均等な輻輳角になりますので、両眼それぞれの片眼別近用CDは均等に設計されます。

図(b)は、近方視で優位眼の影響がある状態を示しています。両眼の輻輳角が異なることがありますので、両眼それぞれの片眼別近用CDはそれに応じた設計が必要になります。

(a)優位眼の影響なし

(b)優位眼の影響あり

近用CDの測定

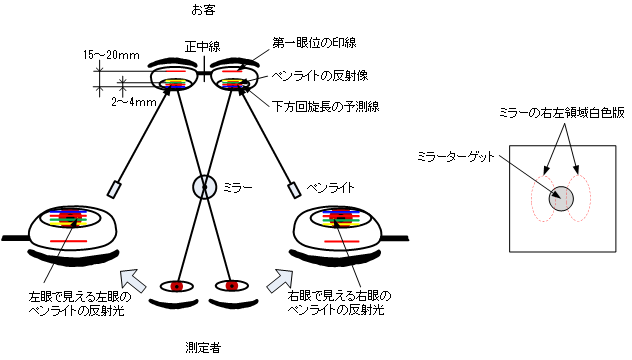

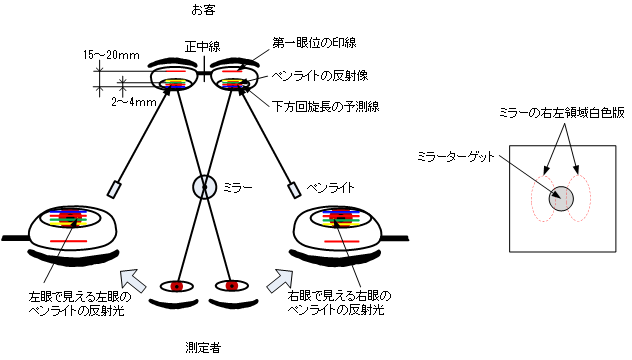

C.眼球下方回旋量の測定

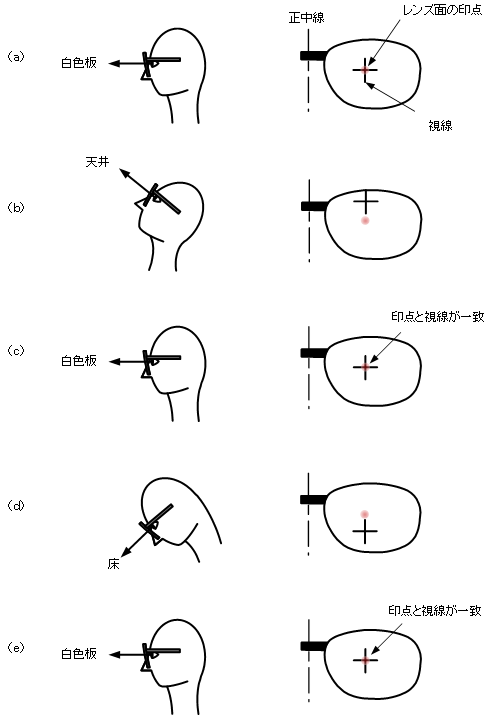

①眼球下方回旋量を測定では遠用ビジュアルポイントの高さが基準になります。

先ず、遠用ビジュアルポイントの位置に赤いヨコ線を設定します。次に、予測される眼球下方回旋の位置に、等間隔で異なった色で構成された4本のヨコ線を設定します。これで測定準備は完了です。

眼球下方回旋力の測定準備

②お客に、①の眼鏡フレームを装着して貰い、フィッティング状態を再確認します。

眼前5メートル以上の白色板(壁)の前に立って貰い、 リラックスした状態(体位、頭位および眼位を自由に動かせる状態)で、 適宜、床や天井を見て視線をリセットを掛けながらチェックします。

フィッティング状態の再チェック

第1眼位と遠用ビジュアルポイントの高さ(赤色のヨコ線)が安定して一致しているかをチェックし、両者が重なっていればフィッティング状態は正しいと判定します。

第1眼位と遠用ビジュアルポイントを示すヨコ線のチェック

③自覚的な眼球下方回旋量を測定する準備をします。

一般的なミラー法と同様に、検査者は②の状態を維持しながらお客と正対しミラーを通してお客の眼を観察します。

ミラー法による他覚的な眼球下方回旋量の測定法

④お客自身が眼球下方回旋量を予測するヨコ線を確認できるように指導します。

お客様に対して「頭を自由に動かして良いですから、リラックスした状態でミラーを見て下さい」と指示し、「ミラーの右左領域白色板に、4本のボンヤリした薄いヨコ線が見えますか?」と質問します。この時、見えていれば「見えます」という応答があります。逆に、全く見えていない場合は「見えません」という応答があります。

見えている場合は「ヨコ線は1本ですか?2本ですか?」と質問します。

・1本だけ見える:遠用ビジュアルポイントの位置を示す赤のヨコ線を見ている

・2本以上見える:眼球下方回旋量を予測するためのヨコ線を見ています。

・全く見えていない:遠用ビジュアルポイントのヨコ線と眼球下方回旋量を測定するヨコ線の間にあります。

ヨコ線が1本しか見えない又は全く見えていない場合は、お客様に対して「ミラーのターゲットを見た状態で、顎を少しずつ上げていって下さい。そうすると複数のボンヤリした薄いヨコ線が見えてくると思います。見えたら教えて下さい。」と指示し、下側のヨコ線が確認できるようになるまで指示と誘導を行います。

⑤ 次に、お客の眼球下方回旋量の限界位置がどこにあるかを把握します。

ここからは、お客の2択の回答(問題ない、つらい)に対して、3つの選択肢から一つに絞り込んでいきます。なお、3つの選択肢とは、

・一つのヨコ線を選ぶ

・二つのヨコ線の中間を選ぶ

・一つのヨコ線の近傍を選ぶ

になります。

3つの下方回旋量の選択肢

先ず、 ④の下側のヨコ線が確認できるように誘導した状態で、お客に対して「下側にある赤色のヨコ線に視線を合わせて下さい。」と指示し、「今の状態は視線を下げて貰っています。この状態はつらいですか?」と質問します。

この時、お客から 「このくらいであれば問題ありません」という応答があった場合、更に、「赤色の下にある青いヨコ線を見て下さい。」と指示し、続けて「この状態でも問題ありませんか?」と同じ質問をしていきます。

この時「問題ありません」という応答が得られれば、お客の眼球下方回旋量は青の横線より下にあるので、更に指示と質問を続けます。

お客に対して「今、視線は青色のヨコ線ですが、この線と下辺りで見るとどんな感じですか?」と質問してみます。

この時「問題ありません」という応答が得られれば、お客の眼球下方回旋量はすべてに対応できると判断できます。ここで自覚検査を終了し、その記録を残します。

逆に、「少しつらいです」という応答があった場合は、青色で決定し、この時点で自覚的測定を終了します。

話を少し戻して、「赤色のヨコ線は少しつらいです」という応答があった場合、 お客に対して「赤の上にある緑のヨコ線を見て下さい。」と指示し、続けて「この状態では問題ありませんか?」と質問をしていきます。

この時「問題ありません」という応答が得られれば、お客の眼球下方回旋量は黄色と緑の間にあるので、更に指示と質問を続けます。

お客に対して「今、視線は緑色のヨコ線ですが、この線とその上にある赤色のヨコ線の真ん中辺りで見るとどんな感じですか?」と質問してみます。

真ん中で問題ない場合は、更に「それでは、真ん中より赤色のヨコ線に近い位置で見るとどんな感じですか?」と質問をします。

この時「問題ありません」という応答が得られれば、赤色の下付近で決定し、この時点で自覚的測定を終了します。逆に「少しつらいです」という応答があった場合、赤色と緑色の中間で決定し、この時点で自覚的測定を終了します。

自覚的検査による眼球下方回旋量の測定は、許容できる最も長い眼球下方回旋量が得られるまで行います。

ここまでが、眼球下方回旋量の自覚測定になります。

⑦次に、④から⑤までの自覚的測定法の結果を、ペンライトにより他覚的に確認します。

ペンライトでミラーの側面からお客の角膜を照射し、その反射光がミラーを通して最適位置を通過しているかを他覚的にチェックします。

ペンライトによる角膜反射光の確認

<留意点>

累進めがねでは、遠方から中間および近方(またはその逆方向)へのスムースな視線の切替えが重要になります。従って、40歳前後になって初めて累進めがねを購入しても単焦点めがねのように直ぐに使いこなせる訳ではありません。

眼球下方回旋量の測定する目的は、最適な累進帯長の決定するためのものですが。それ以外に初めて累進めがねを使うお客に対して視線の使い方を実感して貰うために行います。

単焦点めがねの場合は視線の通過位置に制約条件はありませんので、どの位置で見ても全く問題なかったのですが、累進めがねでは視距離に応じてレンズ面を通過する視線位置を変える必要があります。

しかしながら、平均的な眼球運動における下方への視線移動はおよそ10度と言われています。この角度を装用距離12ミリにある眼鏡面で計算すると約5ミリになります。

つまり、40歳前後まで5ミリ程度の眼球下方回旋量で行っていたお客が、累進めがねに変更した時点で10ミリ以上の眼球下方回旋量を要求されることになりますから、そこには大きなギャップが生じています。従って、この問題をクリアするためには、お客のモチベーションを高めるための十分なサポートが必要になります。

累進めがねの課題

遠用と近用のビジュアルポイントや眼球下方回旋量の測定方法に他覚検査と自覚検査があるんだね!?😒

そうだね、ここまでの内容から言えば、伝統的な測定方法は他覚検査と言えるかも知れないね。

他覚検査と言えば、カメラシステムによる画像解析がトレンドになりつつあると思うけど!?😒

確かにそうだね、だけど高価な機械だからすべてのめがね店が購入できる訳ではないから、やはり、誰でも簡単にできる方法を究めておくことは必要だと思う。

また、カメラシステムによる画像解析装置には眼球下方回旋量を測定して解析する工程がないよね。

ここで説明した眼球下方回旋量を測定するタテヨコの線なんだけど、あれはシールだよね。あれは入手できるの!?😒

製品化しているから、私に連絡してくれれば入手できるよ。現時点では200円/枚だから、これについてはめがね店でも加工料金を貰うようにすれば良いと思う。

そうだね、新しい技術に投資しても、無料サービスではなかなか厳しいよね!?😢

技術の有料化が業界全体の大きなテーマになると良いよね。そうしたら、めがね店もレベルアップするための投資がやりやすくなるからね。

Ⅱ.画像解析の方が良い技術

画像解析で重要なことは、解析条件に満たした画像を取得することです。そのためには撮影前に予め下準備して実施することが重要です。また、お使いの画像解析ソフトの特徴を理解し、最適な計測データを取得できるように心がけて下さい。

ここでは、私が開発した画像解析ソフトによる画像の撮影および計測方法について解説します。応用できるところがあれば活用して下さい。

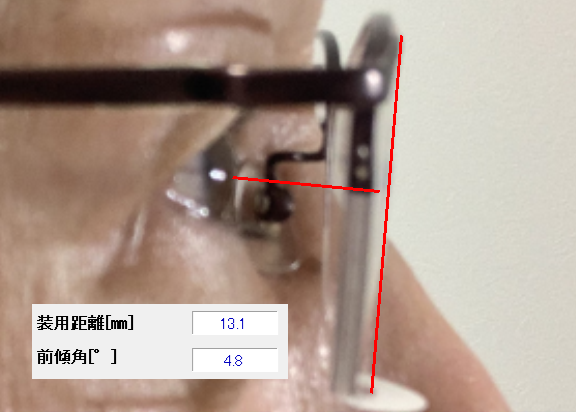

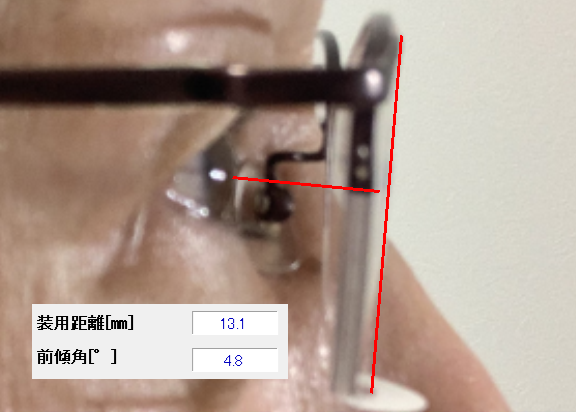

A.装用距離と前傾角を同時に測定する方法

①解析画像を撮影する前に、ダミーレンズの玉形横幅の中心の上下(又は上か、下)にドーナツパッチを貼り付けま す。これは、ボクシングシステムの玉形横幅中心線になります。

装用距離と前傾角を測定するための下準備

②お客に、①の眼鏡フレームを装着して貰い、フィッティング状態を再確認します。

眼前5メートル以上の白色板(壁)の前に立って貰い、 リラックスした状態(体位、頭 位および眼位を自由に動かせる状態)で、 適宜、床や天井を見て視線をリセットを掛けながらチェックします。

遠方視線の再チェック

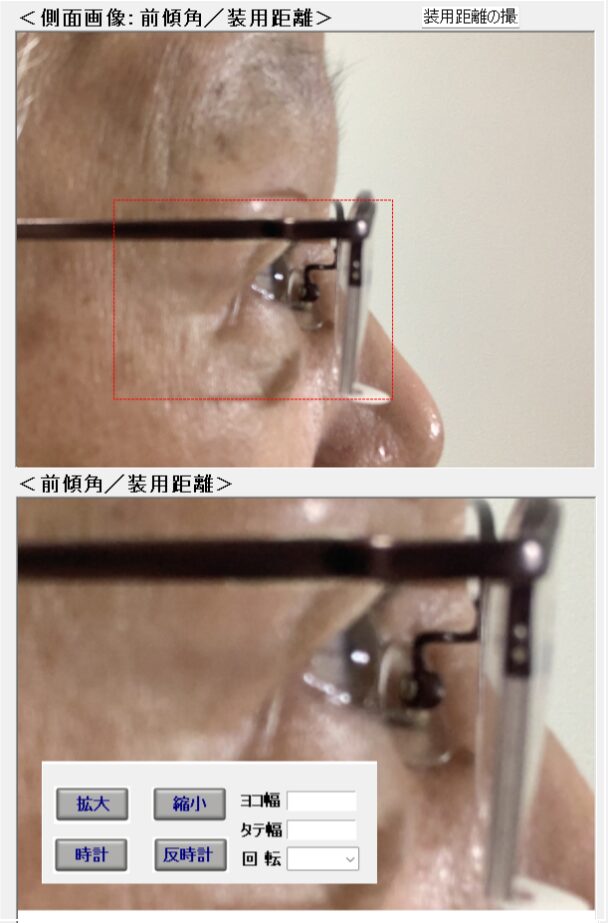

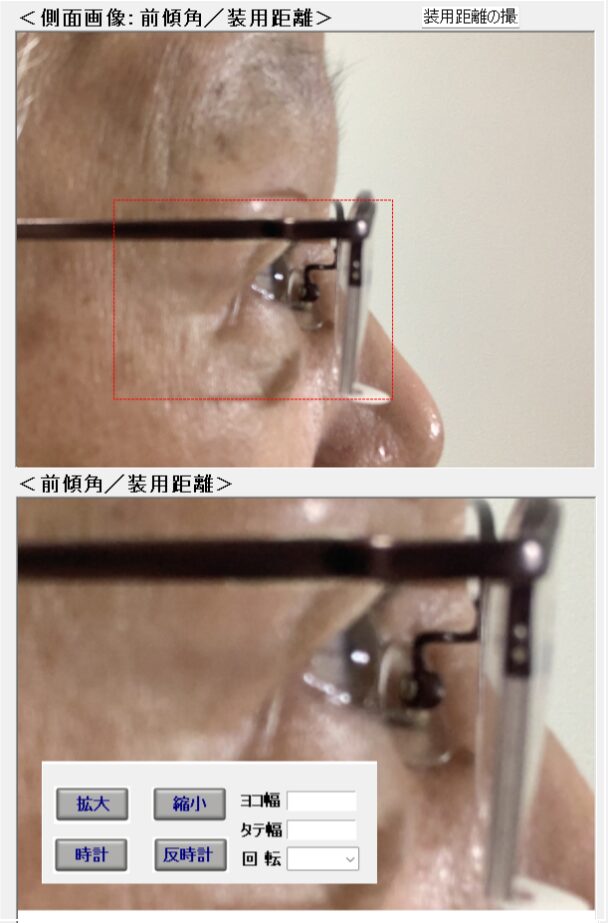

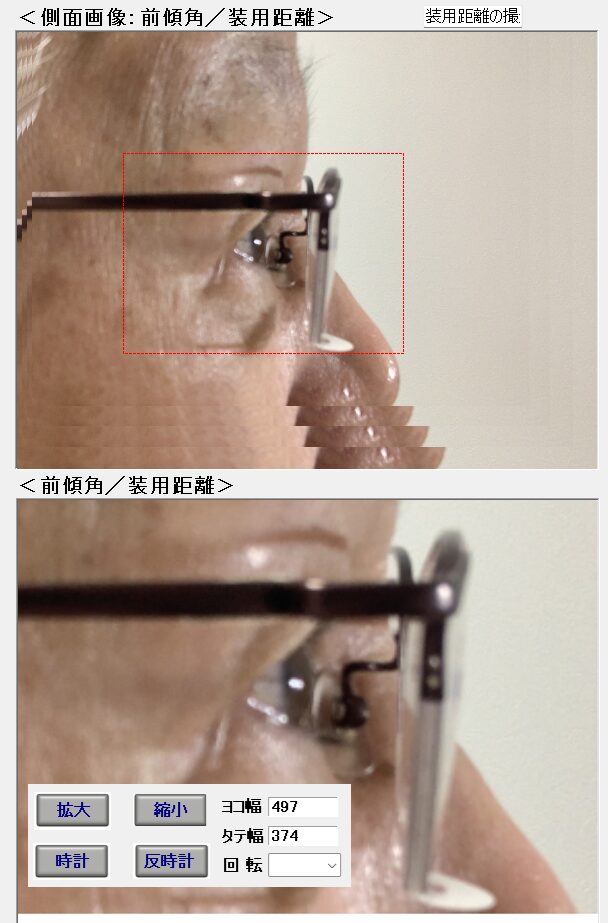

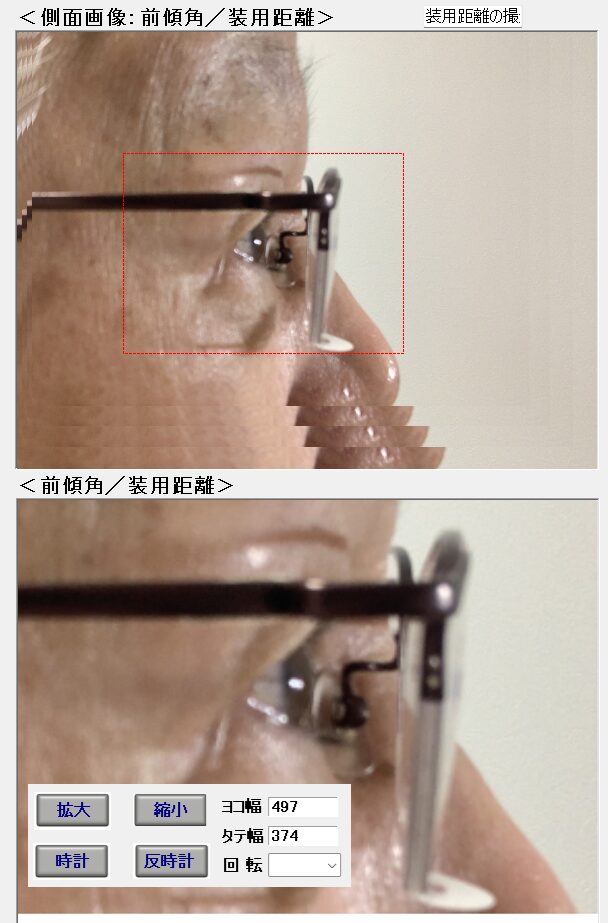

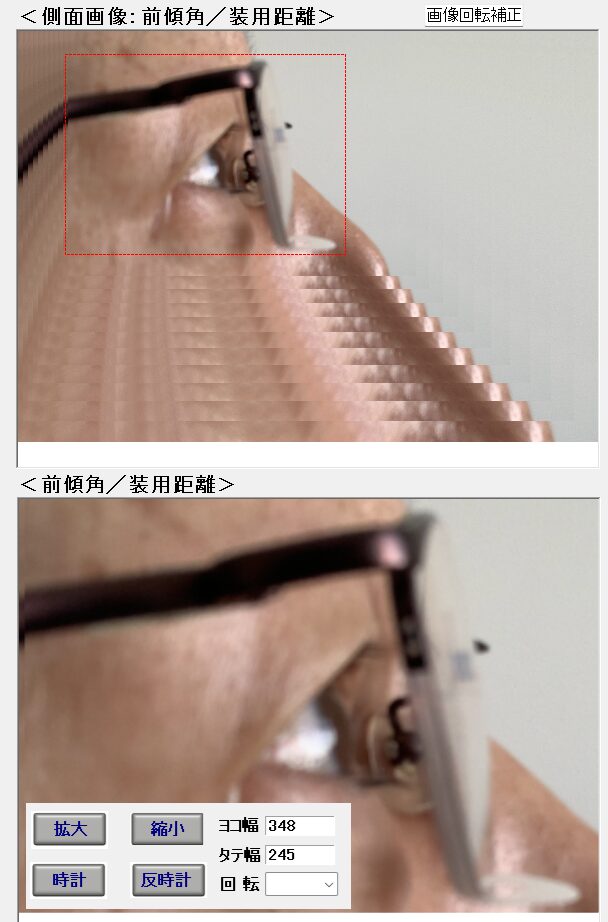

③お客に、②の状態を維持した状態で椅子に座って眼をできるだけ大きく開瞼し、遠方(第1眼位に貼り付けた赤いラインまたは印点を)をしっかりと見て貰い、その状態を真横から撮影します。

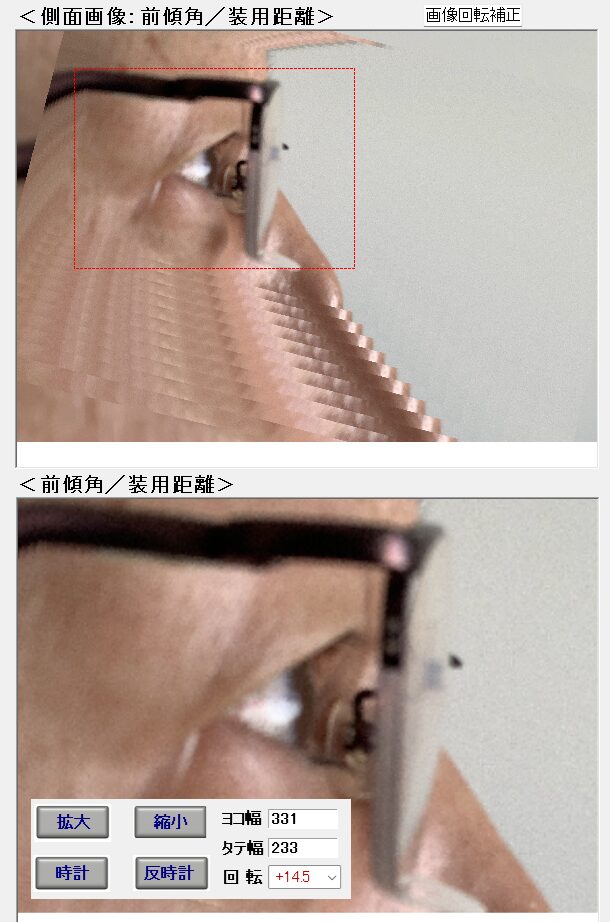

私の場合は、スマートホンのカメラで下にある画像サイズで1〜2枚程度撮影します。そして、撮影画像のサイズが大きい(または小さい)場合や顔が前傾(又は、後傾)している場合は、サイズ補正(拡大、縮小)ボタンや回転補正(時計、半時計)ボタンで修正します。

装用距離と前傾角を計測するための側面画像

サイズ修正前(大)

サイズ修正後(最適化)

顔回転の修正前(後傾)

顔回転の修正後(最適化)

撮影画像の処理

④撮影した真横の画像を画像解析ソフトに取り込みます。装用距離と前傾角を計測します。

私が開発した画像計測ソフトでは、前傾角を計測すると同時に画像の寸法を測ることができるようになっています。従って、前傾角を測定すれば、同時に装用距離を測定できるようになっています。

装用距離と前傾角の画像計測結果

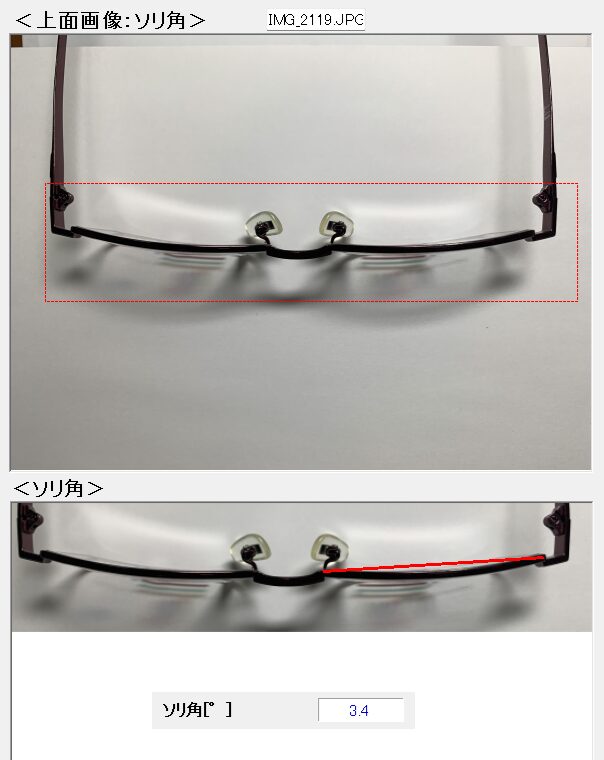

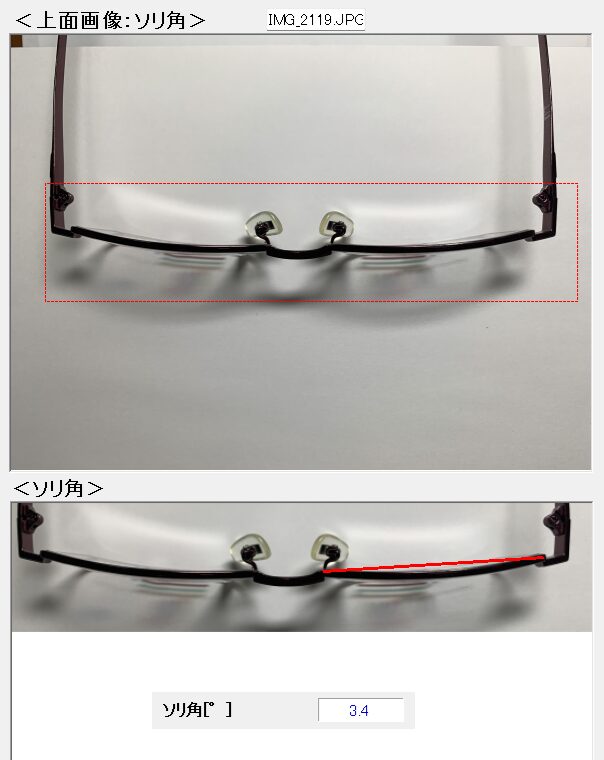

B.ソリ角を測定する方法

①真上から上面画像を撮影する。

ソリ角は真上から撮影するのが基本になります。一般的にはお客にフレームを掛けさせて真上から撮影しますが、女性の場合は前髪があることが多く、撮影では髪を挙げて貰う必要があります。また、背丈が高い人の場合は、カメラの位置がかなり高くなるので、真上からの撮影は困難を要します。

従って、私の場合は予めフィッティング状態を見て両眼の装用距離に問題がないことを確認したうえで、フレームのみを撮影します。

ソリ角の計測するための上面画像

②画像解析ソフトを用いて、ソリ角を求める。

私の画像解析ソフトでは、真上から撮影した画像を切り取り拡大して計測します。

ソリ角の画像計測結果

画像計測ソフトがあれば、簡単に計測できるんだね😁

そうだね。画像計測はこれからの主流になる技術だから、解析ソフトにマッチした撮影方法を究めることがポイントだよね。

私の場合、ポイントを押さえて撮影しているから何回も取り直しする必要はないんだよ。下にある撮影画像を見てごらん。

〇:最適な撮影

✕:少し前面から撮影

✕:少し後面から撮影

✕:少し上から撮影

✕:少し下から撮影

側面画像の撮影ポイント

〇:真上から撮影

✕:少し前から撮影

上面画像の撮影ポイント

それから、画像計測での誤差はレンズ度数に大きな影響を与えることになるから誤差は最小限になるようにしないとダメだよね。

それは、どういうこと!?😒

それはね、先ず、装用距離の誤差は球面度数や眼鏡倍率に影響をする。それから、前傾角は直乱視に影響する。ソリ角は倒乱視に影響する。

一般に、画像計測の結果が視覚検査データに大きく影響する場合は、必ずその補正を行う必要がある。

だから、その測定誤差が大きいと間違った補正結果になるのは当然のことだよね。

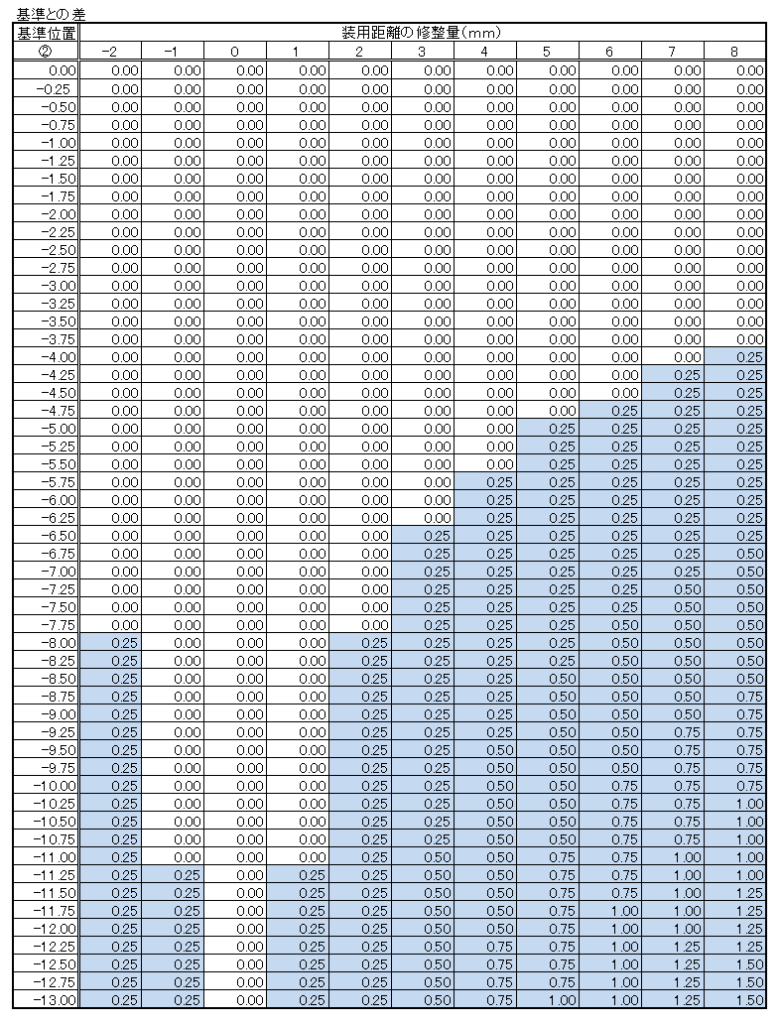

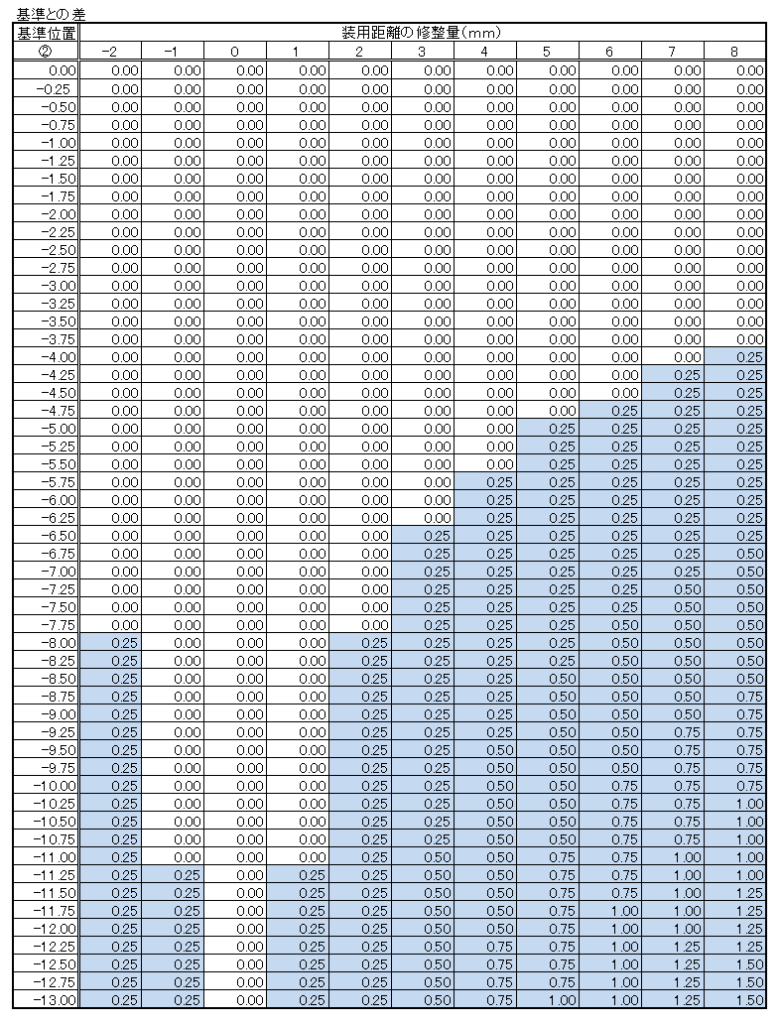

視覚検査での装用距離は一般的に12ミリで行うことが多いと思いますが、実際にフレームをプレフィッティングすると10〜15ミリ程度の範囲になることは少ないと思います。つまり、±3ミリ程度の変化は日常的に起こると言うことです。

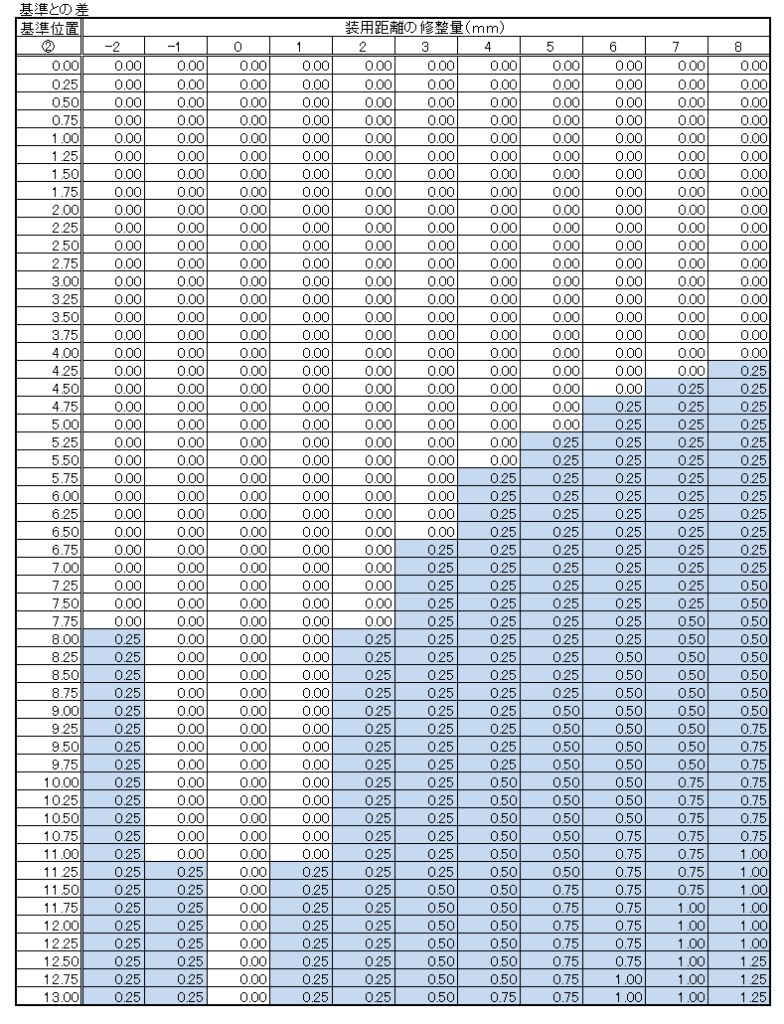

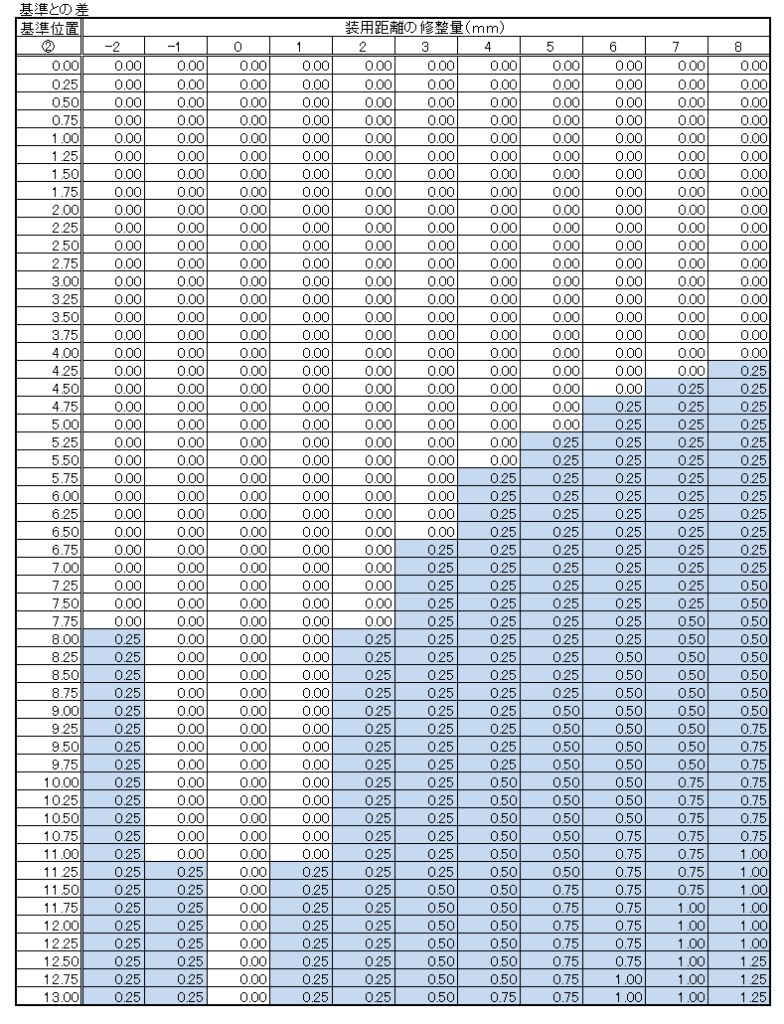

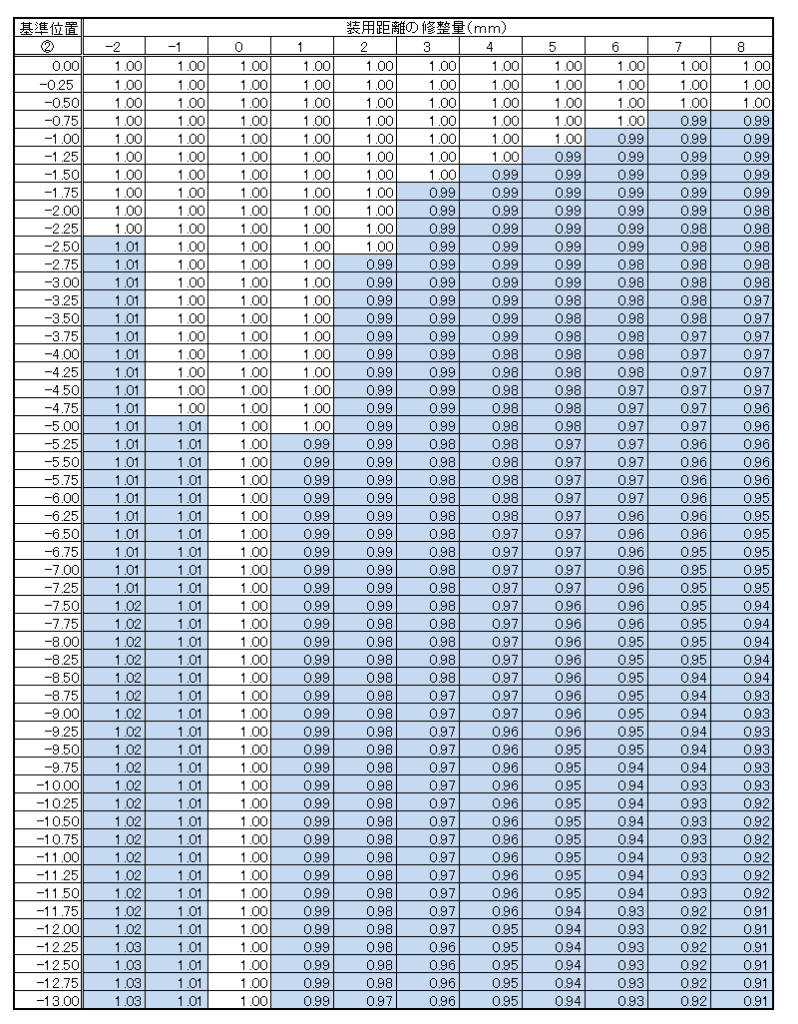

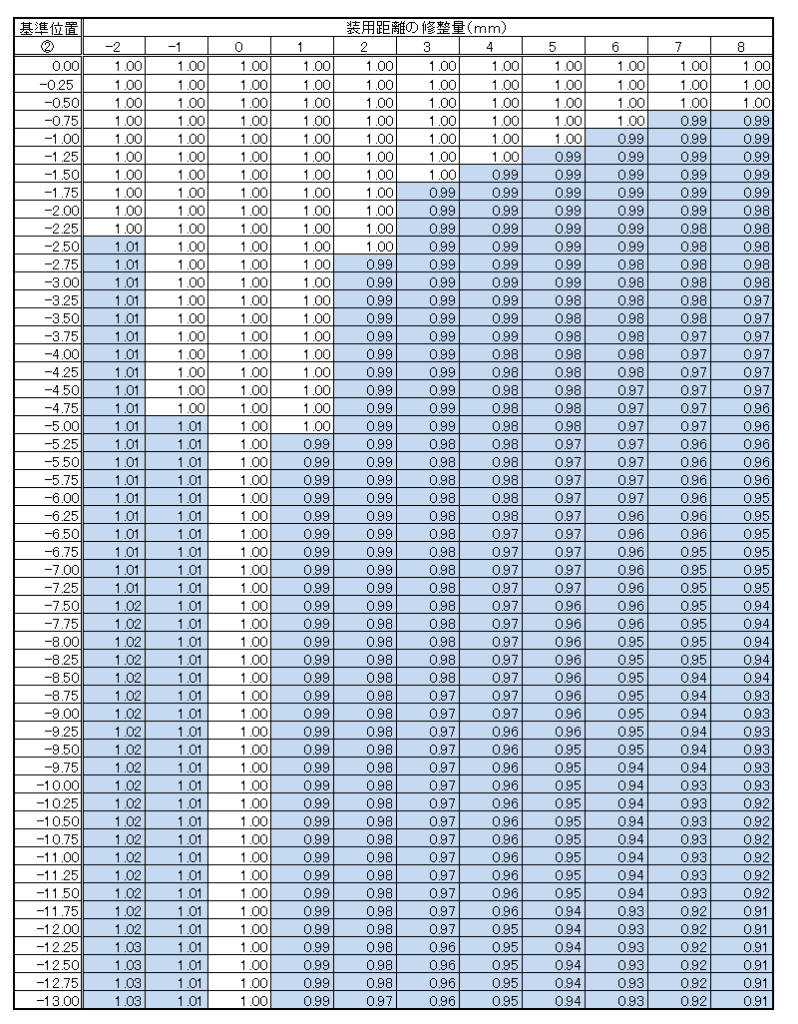

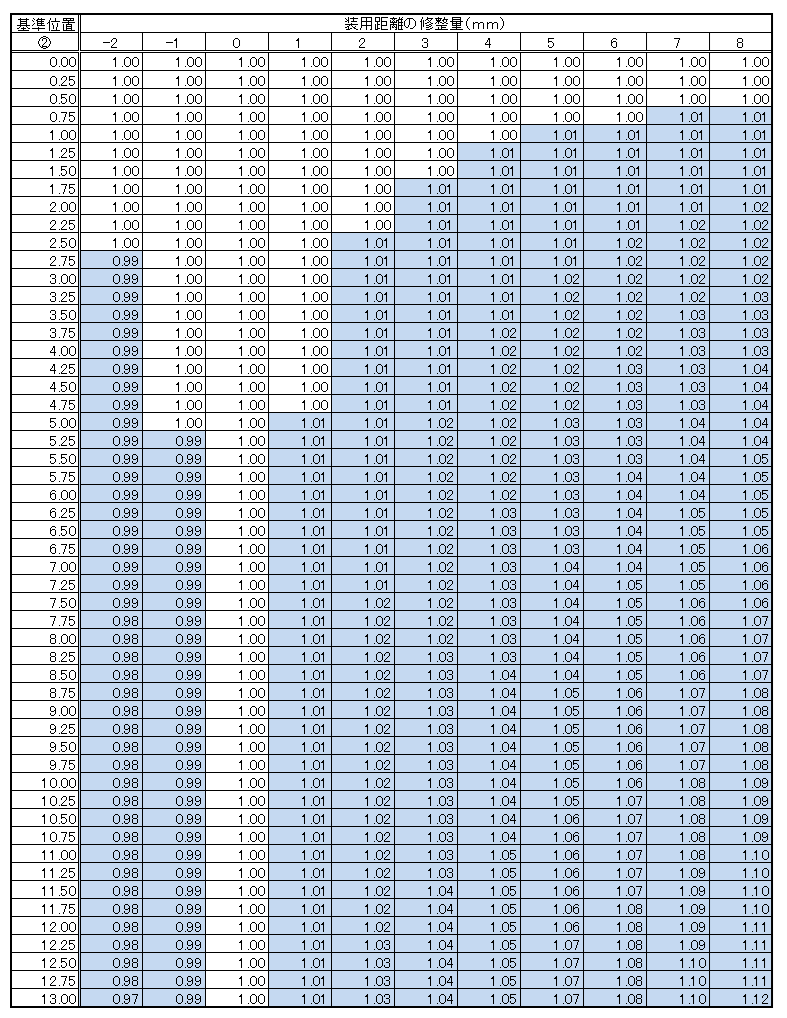

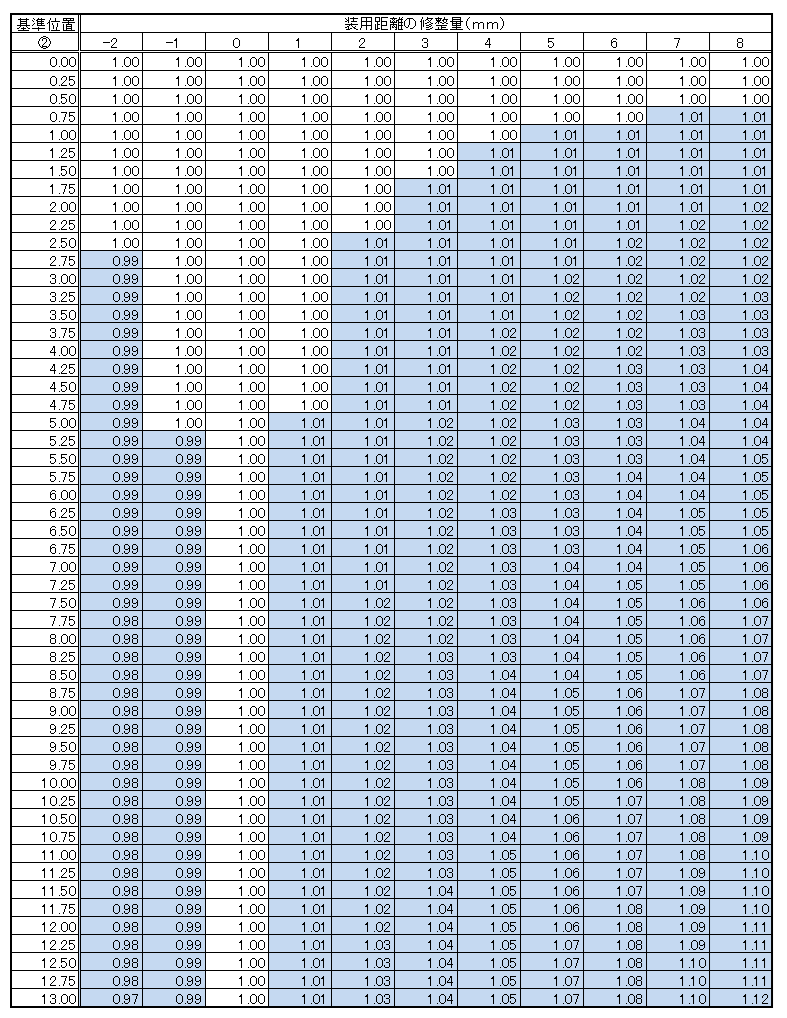

下の表は、装用距離が変化したときの度数効果(0.25Dステップ)を示しています。この表を用いて、プラス度数とマイナス度数のめがね比較してみると、視力補正度数S-4.00D(又は、S+4.00D)の場合、装用距離が3ミリ離れても度数効果はゼロですので視力補正度数を変更する必要はありません。

しかしながら、視力補正度数S-6.75D(又は、S+6.75D)の場合、装用距離が3ミリ離れると度数効果はS-0.25D弱く(又は、S+0.25D強く)なりますので、視力補正度数をS-7.00D(S+6.50D)に変更する必要はあます。

例1)マイナスレンズの場合

視力補正度数S-4.00D、装用距離12ミリ ⇒ 装用距離が15ミリ(+3ミリ増加)

度数効果はゼロ ⇒ 視力補正度数の変更なし

⇒ 眼鏡倍率は0.01%縮小

視力補正度数S-6.75D、装用距離12ミリ ⇒ 装用距離が15ミリ(+3ミリ増加)

度数はS-0.25弱くなる ⇒ 視力補正度数をS-7.00Dに変更

⇒ 眼鏡倍率は0.02%縮小

例2)プラスレンズの場合

視力補正度数S+4.00D、装用距離12ミリ ⇒ 装用距離が15ミリ(+3ミリ増加)

度数効果はゼロ ⇒ 視力補正度数の変更なし

⇒ 眼鏡倍率は0.01%拡大

視力補正度数S+6.75D、装用距離12ミリ ⇒ 装用距離が15ミリ(+3ミリ増加)

度数はS+0.25強くなる ⇒ 視力補正度数をS+6.50Dに変更

⇒ 眼鏡倍率は0.02%拡大

マイナスレンズ

プラスレンズ

度数効果

マイナスレンズ

プラスレンズ

眼鏡倍率効果

そうなんだ、画像解析は適切な撮影画像を使用しないとトラブルになることがあるんだね?😢 画像解析のポイントは何!?😒

そうだね。まとめると、

・画像撮影前にプレフィッティング(事前本調整)を必ず実施する

・画像撮影前処理(遠用ビジュアルポイント、ドーナツパッチ)を行う

・画像解析ソフトで処理しやすい真横画像、真上画像を撮影する

・装用距離の画像解析では測定誤差は±1ミリ程度に留める

・前傾角、そり角の画像解析では測定誤差は±7度未満に留める

になるかな。それほど難しいことではないから眼鏡作製技能士の方は、是非究めて欲しいと思う。

確かに、めがね技術も日進月歩で進化(深化)しているから乗り遅れないようにしないとね!?😊

累進めがね作りの技術を究める3つのポイント|まとめ

・♯14Aテスト(単眼の調節ラグテスト)をルーティン化する

・プレフィッティングを徹底する

・レンズ性能を最大限にするための眼鏡設計を実施する

今回の記事では、累進めがね作りの技術を究める3つのポイントについて紹介しました。

♯14Aテスト(単眼の調節ラグテスト)をルーティン化では、35歳で♯14テストを実施することで、お客の視覚機能に老視の兆候があるのか、あるいは調節問題があるのかを判断することができる。

その目的は、医療連携に繋がる、お客に近用めがねの買い替えタイミングを伝える、単焦点めがねとして調節アシストレンズを推奨するという3つの使命を果たすことができることを説明しました。

プレフィッティングの徹底では、眼鏡設計の前に実施する事前調整で人間工学に基づいて実施するものであること、新規に累進めがねを作製する場合はプレフィッティングが必須であることを解説しました。そして、整容学的、光学的、力学的な3つの調整をすべて考慮して実施する必要があることを説明しました。

レンズ性能を最大限にするための眼鏡設計については、「単焦点めがねと同等の見え心地、掛け心地を追及する」、「累進めがね作りを究める6つの測定技術」の2点について述べました。

前者については、累進めがねであってもレンズ設計の性能を最大限に活かすことで単焦点めがねの見え心地や掛け心地を実現できることを説明し、そのためには両眼共通明視域の最大化すること、累進めがねの遠方視、中間視、近方視の切り替えの操作性を高めること、網膜像設計の性能の最大限に引き出すことが重要であることを説明しました。

後者については、遠用および近用ビジュアルポイント、眼球下方回旋量のようにお客が検査内容の良否を実感しながら進めることができる技術は自覚的測定で、装用距離、前傾角、ソリ角の測定は他覚的手法の方が効率的であることを説明しました。

また、実測技術や画像解析技術の測定手順については、私自身が実際に行っている方法を紹介しました。興味のある方は、是非コチラまでご連絡下さい。

コメント