問題ないのにどうして疲れやすいんだろう、どういうお客に対して両眼視機能検査をすれば良いんだろう、作り直しは経済的にマイナスになるからなるべくなら避けたいな。

確かに、初めて遠近累進めがねを作りたいお客に対する対応は非常に難しいですよね。特に老視初期では近方視力への対応だけでなく両眼視機能への影響も考慮しなければなりません。しかしながら、眼鏡作製技能士にとっては最高の腕の見せ所になりますね。

本ブログでは、老視初期のお客に対する対処法について説明します。

老視初期!初めての遠近累進めがね|留意すべき3つのポイント

老視初期の自覚症状のキーワードは「見えるが疲れる」です。40歳前後から始まる老視初期では、それ以前まで苦にならなかったパソコン作業や読書などがつらくなってきます。

これは、40歳前後になってくると近方視に対する調節力が不十分となり、近くにピントを合わせる機能が弱くなり、努力しないと近見反応のバランスを長時間にわたって維持できなくなるからです。

今回は、それを含めて以下の3つのテーマについて解説していきたいと考えています。

- 老視初期とそれ以降の老視|お客の対応は別物!?

- 老視初期の課題は遠近累進めがねで不快感が増加すること!?

- 見逃してはいけない3つのチェックポイント!?

老視初期とそれ以降の老視|お客の対応は別物!?

私たちのような眼鏡作製技能士は老視初期のお客には日常的に接していますが、一般に老視初期のお客は「疲れるけど見える」がゆえに自分の老化を認めたくないのが通常です。

しかしながら、老視の中期や安定期では「近見障害」が同級生や同年代に溢れてくるためにすんなりと老化を認めざる得なくなります。でも、このタイミングでは遠近の累進めがねへの移行は遅いですよね。

従って、老視初期では、できるだけ早い段階で認識してもらうことで順応期間が短くて近見不良や眼精疲労が生じない快適な遠近累進めがねを提供していくことが可能になります。

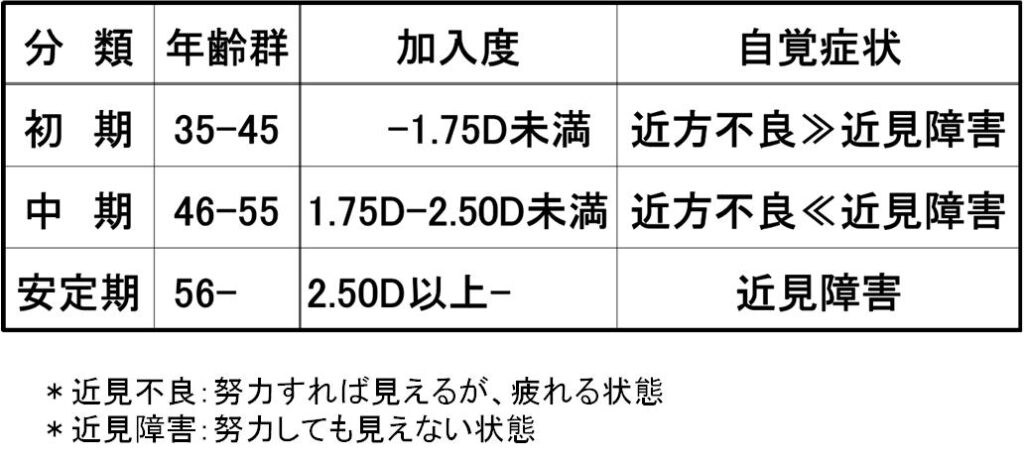

老視の分類

老視初期の課題は遠近累進めがねで不快感が増加すること!?

老視初期の課題を解決するためには、「見えるが疲れる」という言葉の本質を知ることです。通常、年齢が若く健康な眼であれば誰でも遠方から近方まで何の支障もなく快適に見ることができます。

しかしながら、老視初期で視力が良好で普段はめがねを掛けていない、あるいは視力が悪くて遠方重視の単焦点めがねの人が遠近累進めがねに切り替えた場合、すべての人が必ずしも快適な私生活が送れるようになるとは限りません。

人が日常生活の中で疲れることなく安定した両眼単一明視することができるのは、眼の内外にある二つの筋肉がバランス良く連動しているからなのです。

しかしながら、老視初期になって初めて遠近累進めがねを掛けると、過半数程度は短期間で問題なく掛けられるようになりますが、残りの半数近くは相当な期間を費やして順応させていることも少なくないのです。そして、最悪の場合はドロップアウトしてしまうこともあります。

従って、老視初期に対する遠近累進メガネをすべての人が短期間で快適に掛けられるようにするためには、この二つの筋肉連動のバランスを維持できるようなめがね作りが重要になるのです。

オプトロン

オプトロンで、その二つとは何なの!?😒

先ず、一つ目を説明するね。

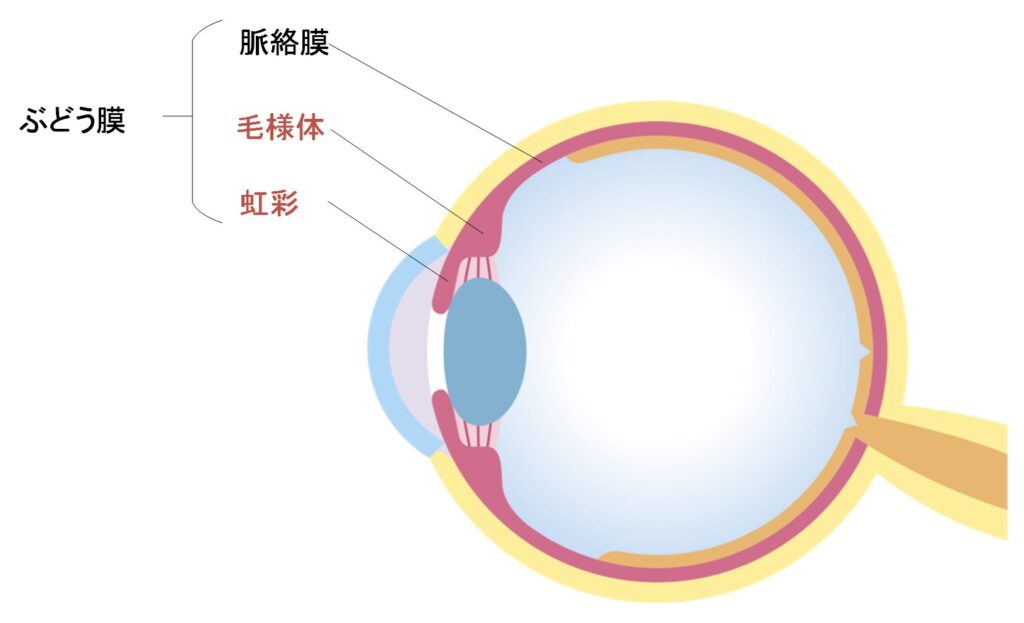

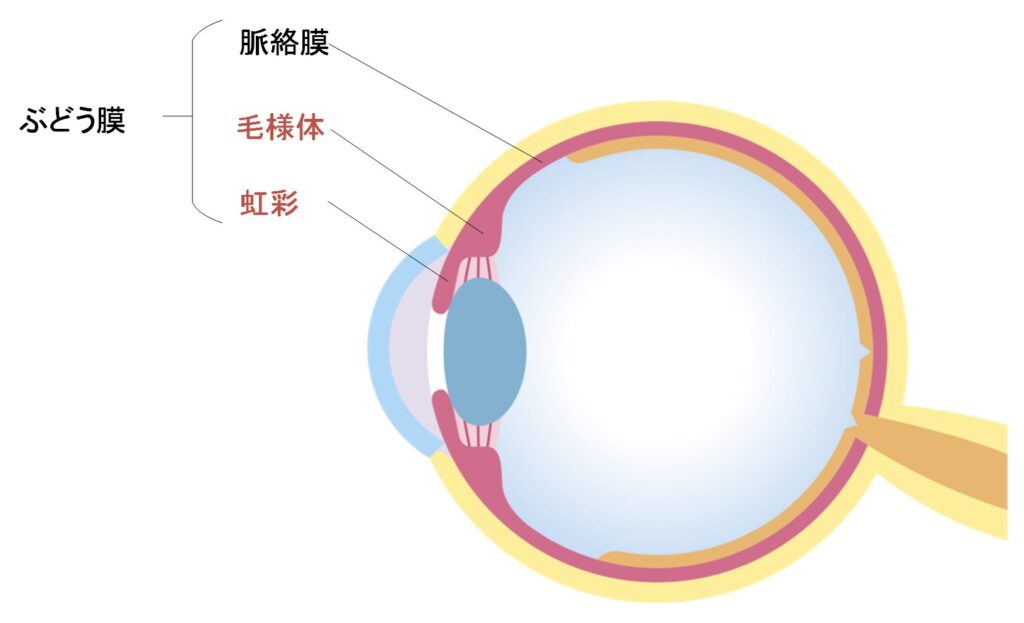

一つ目は、眼球の中にある毛様体筋と虹彩です。解剖学的には平滑筋で緩慢な動作や継続作業に適しています。水晶体と連動して遠方から近方までのピント合わせ機能に関与しており、3次元空間における両眼明視に寄与しています。

この機能は加齢とともに硬化していく水晶体との連動のバランスが損なわれ、若年時と同等の作業に対して必要以上のエネルギーを使うことになり疲れの原因(調節性眼精疲労)になります。

内眼筋の構造

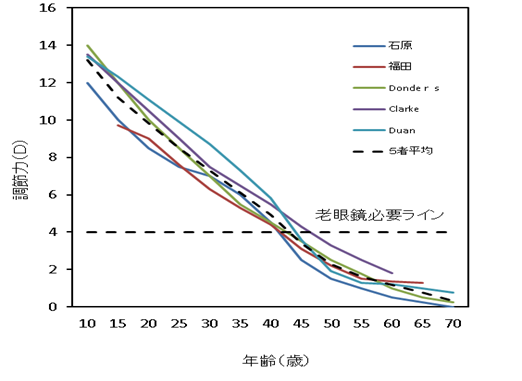

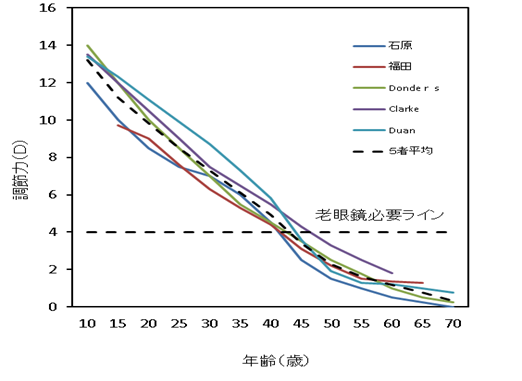

年齢と調節力の関係

もう少し、具体的に説明して!?😒

例えば、老視初期の調節余力をみると6.00Dぐらいあります。一方で、物を見るときの対象物体は遠方、中間、近方とさまざまです。

先ず、遠方視では調節休止状態にあるために、年齢に関係なく眼精疲労の因子にはなりません。1から3m程度の中間視では多くても1.00D程度を使用することになりますが、これも酷使とまではいかないから眼精疲労の因子にはなりません。

しかしながら、20から40cmの近方視では2.50Dから5.00D程度を使用することになりますので、明らかに酷使状態になりますので眼精疲労を誘発する可能性が高くなります。

従って、老視初期の人に対して遠方から近方までピント合わせをスムーズにするために、遠近累進めがねを推奨することは調節性の眼精疲労を解消する手段として正しい選択ということになります。

じゃ、何故過半数程度しか問題なく掛けられないの!?😒

それが、二つ目の筋肉の話に繋がるんだよ。これから説明するね。

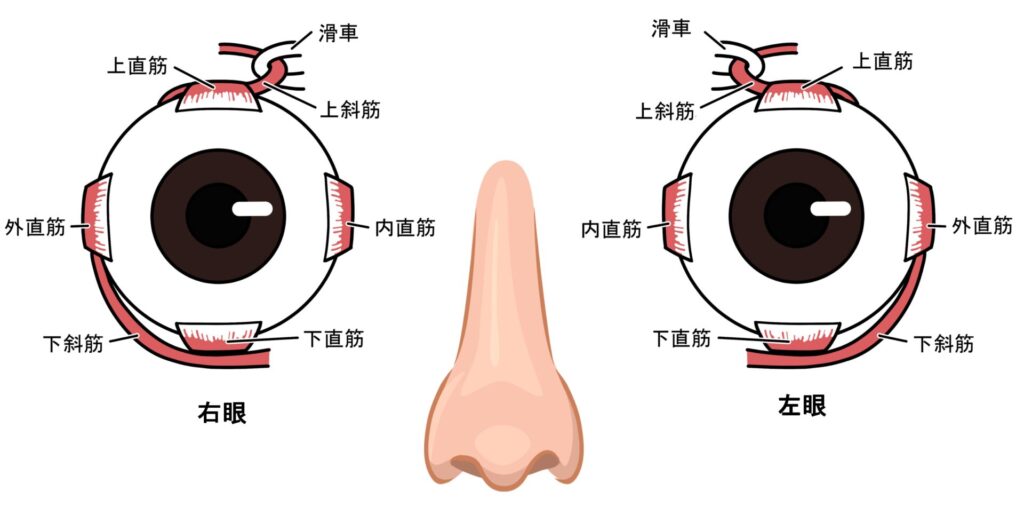

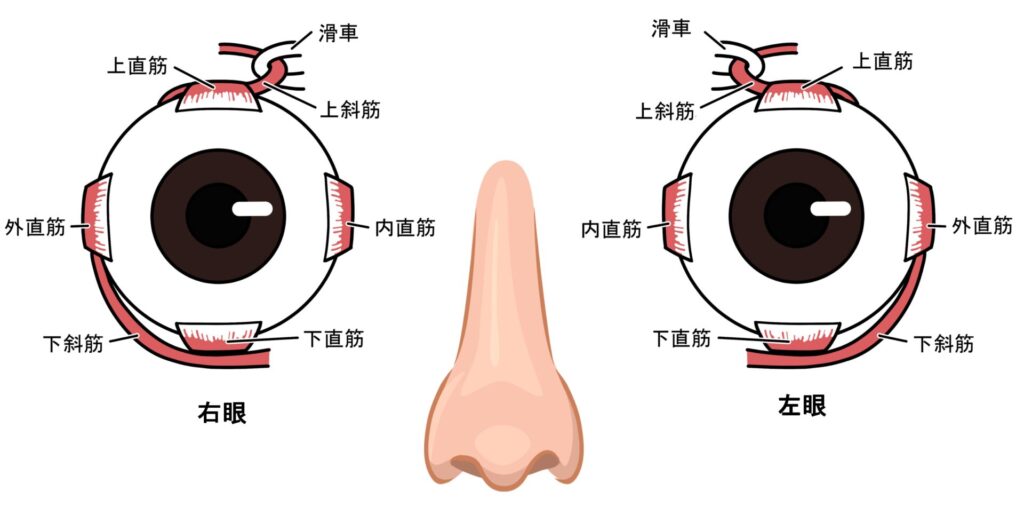

二つ目は、両方の眼球に対称的に付着している6つの筋(内直筋、外直筋、上直筋、下直筋、上斜筋、下斜筋)です。解剖学的には横紋筋(骨格筋)であり、敏速な動作や短時間の作業に適しています。また、トレーニングで強化することができます。

両眼視線のむき運動とよせ運動に関与しており、3次元空間における両眼単一視に関与しています。

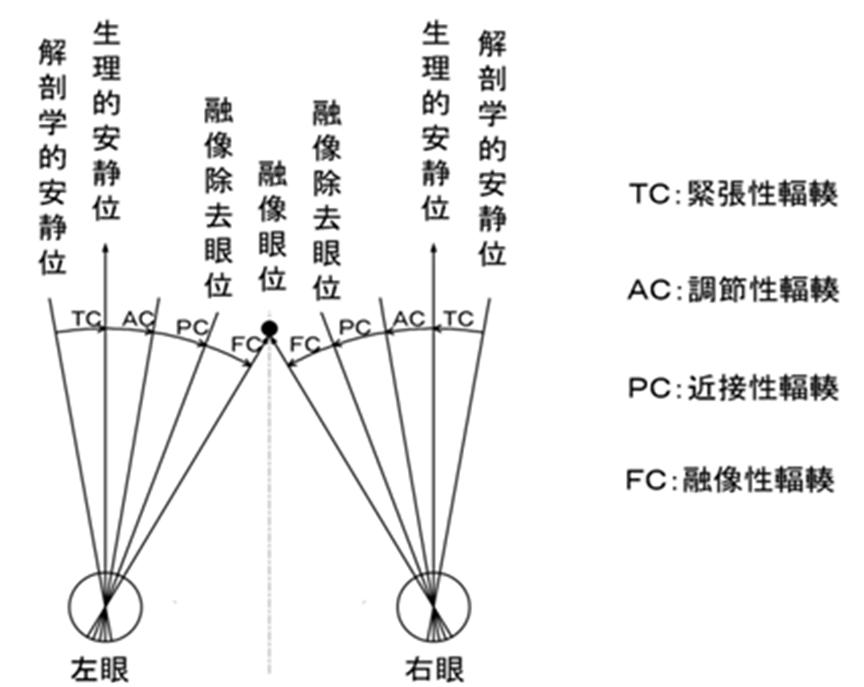

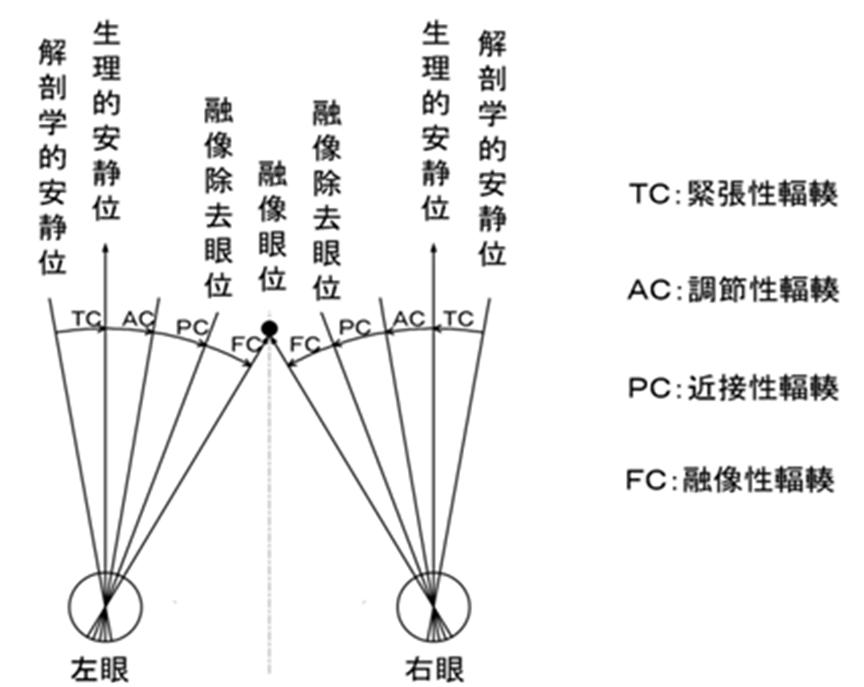

よせ運動は輻輳運動で緊張性輻輳、調節性輻輳、近接性輻輳、融像性輻輳の4つに分類されますが、両眼視では調節性輻輳と融像性輻輳の機能が重要になります。

調節性輻輳では、若年時は毛様体筋による調節作用と外眼筋による輻輳運動がバランスよく連動しているときは問題ありません。

しかしながら、加齢に伴って調節機能が正常に働かなくなると、それと連動している輻輳との整合性が取れなくなり、それを補うために過剰な融像性の運動が作用していくために疲れてしまいます(筋性眼精疲労)。

外眼筋の構造

輻輳の4要素と安静位

老視初期の場合は、加齢といっても調節余力は6.00Dあるから調節と輻輳のバランスはそれほど崩れないよね!?😢

その通りだね、1Dの調節に連動して作用する輻輳の比をAC/A比というのだけど、一般的にはこの比は生涯不変と言われているんだ。

だから、遠近累進めがねを掛けると逆に問題が出てくる場合があるんだ。この後詳しく説明するね。

最も多いと思われるケースで、AC/A比6◿/Dの老視初期で、視力が良好で普段はめがねを掛けていない、あるいは遠方重視の単焦点めがねの人が遠近累進めがねに切り替えた場合について考えます。

視距離5m以上の遠方視では、輻輳負荷が2◿程度必要になりますが、標準的な輻輳余力は9±2◿(#9)であり、その半分を許容範囲と仮定すると4.5◿程度までは問題ないことになります。

従って、正位の場合は眼精疲労の直接因子になることはありません。

外斜位の場合は2.5◿以下であれば、眼精疲労の直接因子になることはありません。

内斜位の場合は開散を強いるということになり、眼精疲労の直接因子になることはありません。

視距離が1から3m程度の中間視では、輻輳負荷が1.5~6◿程度になりますが、標準的な輻輳余力は15.2±2◿であり、その半分を許容範囲とすると7.5◿程度までは問題ないことになります。

従って、正位では加入度数0.50D程度の調節性輻輳で3◿が減じられ1.5◿の開散または3◿の輻輳余力が必要となります。しかしながら、これらの輻輳負荷は開散余力と輻輳余力の半分以下(6.5◿、7.5◿)であり眼精疲労の直接因子になることはありません。

外斜位では輻輳負荷に外斜位量が加算したものになりますが、同様に加入度数0.50D程度で3◿の調節性輻輳が減少を考慮すると4.5◿~9◿の輻輳力を強いることになります。これは、輻輳余力の半分を超えることがあるので眼精疲労の直接因子になる可能性が高いことになります。

内斜位では輻輳負荷に対して内斜位量を減算したものになります。同様に加入度数0.50D程度で3◿の調節性輻輳が減少を考慮すると1.5◿~3◿の輻輳力を強いることになります。これは、輻輳余力の半分を超えることはないので眼精疲労の直接因子になることはありません。

視距離が30~40㎝で近方視では、輻輳負荷が15◿~18◿になります。標準的な輻輳余力は21±3◿(#16B)であり、その半分を許容範囲とすると約10.5◿までは問題ないことになります。

従って、正位では加入度数1.00Dによる6◿の調節性輻輳が減じられるために21◿~34◿の輻輳力が強いられることになるので眼精疲労の直接因子になる可能性が高いことになります。

外斜位では輻輳負荷に外斜位量を加算したものになりますが、加入度数1.00Dによる6◿の調節性輻輳が減じられるために21◿~34◿以上の輻輳力が強いられます。これに外斜位量が加算されると輻輳余力の半分をはるかに超えることになるので眼精疲労の直接因子になる可能性が高くなります。

内斜位では輻輳負荷に対して内斜位量を減算したものになります。加入度数1.00Dによる6◿の調節性輻輳の減少を考慮すると、9◿~12◿程度の輻輳力が強いられます。内斜位が10.5◿以下であれば近方においては正位に近づきますが、眼精疲労の直接因子になる可能性もあります。

結論としては、どういうことになるの!?😢

そうだね。老視初期の場合、遠近累進めがねを掛けないと調節性の眼精疲労のリスクが高まるし、掛けることによって新らたに筋性の眼精疲労のリスクが出てくるということだね。

じゃー、どうすればいいの!?😒

それが次のテーマに繋がるんだけど、結論をいうと対処法はあるんだよね。

見逃してはいけない3つのチェックポイント!?

老視初期の課題を解決するためのチェックポイントは以下の3つです。これらの問題はすべてお客に対して聞き取り調査と予備検査を確実に実施することで解決できることだと思います。

- 眼の充血、頭痛、肩こりなどの不快感、眼が疲れやすいの自覚症状を見逃すな!

- 輻輳近点テストで、鼻の付け根から8㎝以上は異常!

- 交代カバーテストで、5m先の固視物体と遮眼子の動きが同じ方向は危険!

眼の充血、頭痛、肩こりなどの不快感、眼が疲れやすいの自覚症状を見逃すな!

眼の自覚症状は様々ですが、眼の充血、前頭痛や片頭痛などの頭痛、肩こりなどの不快感、疲れやすいといった自覚症状は両眼視機能に問題があるときの典型的なキーワードになります。

Morganによれば多数の被検者を検査したところ遠方視で約76%に正位から2◿の外斜位であったと報告しています。この数値は単焦点めがねが一般的だった時代では大きな問題にはならなかったと思いますが、40歳前後から遠近累進めがねを推奨する今日に至っては無視できない問題です。

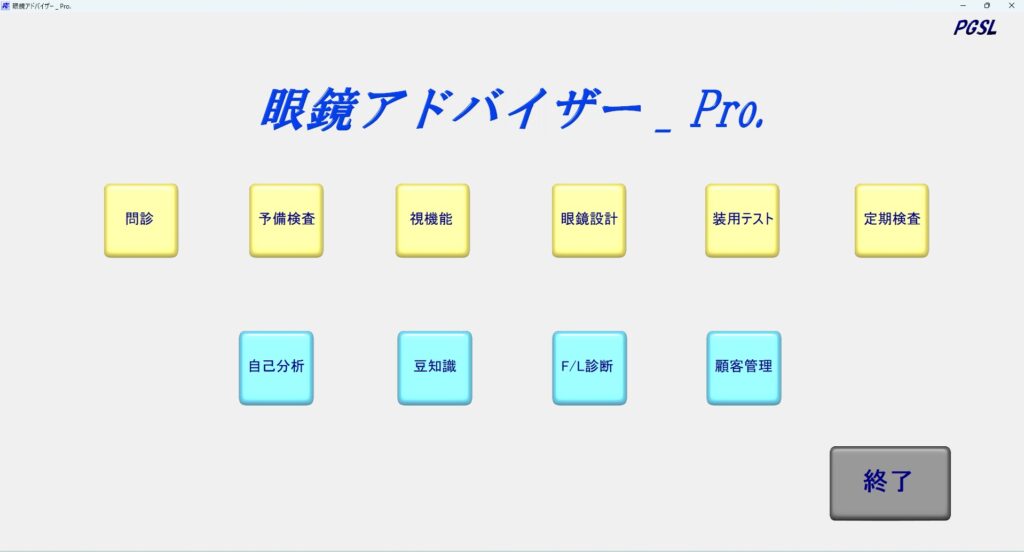

私が開発して販売している眼鏡アドバイザーの問診では、眼やめがねに関する自覚症状を6次元(屈折調節、両眼視、調整、設計、眼疾患、VDT)の問題に分類し分析することができます。これを使用して両眼視機能の関連した自覚症状を抽出したものが下図になります。

これを見ると、両眼視機能に関する自覚症状は、他の次元(屈折調節、VDT、眼疾患、めがねの調整)に対しても影響しているので単純に自覚症状だけで両眼視機能の問題だと結論づけることはできませんが、自覚症状の目安としては十分な説得力があると思います。

眼鏡アドバイザーのスタート画面

眼鏡アドバイザーによる自覚症状分析

輻輳近点テストで、鼻の付け根から8㎝以上は異常!

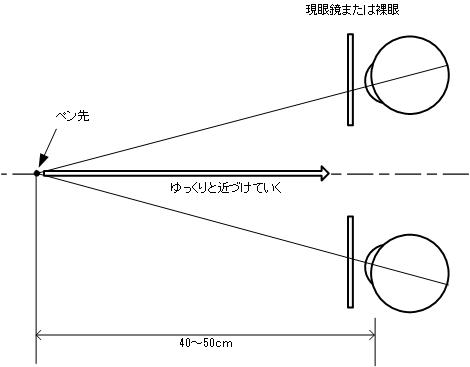

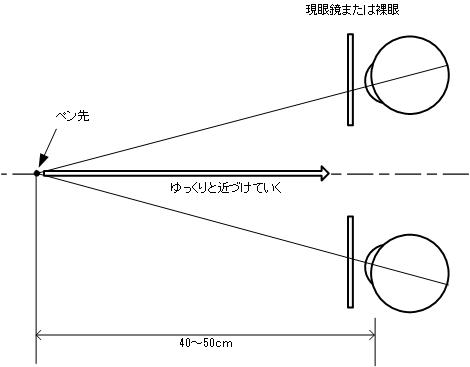

輻輳近点の正常値は鼻根部から2〜8㎝と言われています。明室環境においてお客と正対(検査者とお客の真正面に向き合い)し、お客の眼前40~50㎝の位置にペン先を置いてゆっくりと近づけていき、ペン先がボヤケていても気にせず二つに見える位置を応えてもらいます。同時に、検査者はお客のどちらかの眼が外側へ動く位置を確認します。

この検査で分かることは、輻輳が正常に機能していないのか、あるいは無視できない外斜位があるかのどちらかになりますので、両眼視機能の検査をすべきかどうかの判断が容易になります。

輻輳が正常に機能していないとは輻輳不全ということだよね!?この場合も、遠近累進めがねは使えるの!?😢

輻輳不全の場合は遠近累進は使えない。この場合は眼科受診を推奨して行く方向になる。そのうえで遠用めがねと近用めがねを別々に使用することになるだろうね。

大切なことは、遠近累進めがねを作る前に正しい方向性が見つけられれば、お客にとってもめがね店にとっても大きなメリットになるよね。眼鏡作製技能士の腕の見せ所だよね。

眼鏡アドバイザーの予備検査では、予備検査の内容(視力、眼位、輻輳近点)を屈折/調節問題、両眼視機能問題、不同視問題として判定できるようになっています。

輻輳近点の測定法

眼鏡アドバイザーによる輻輳近点分析

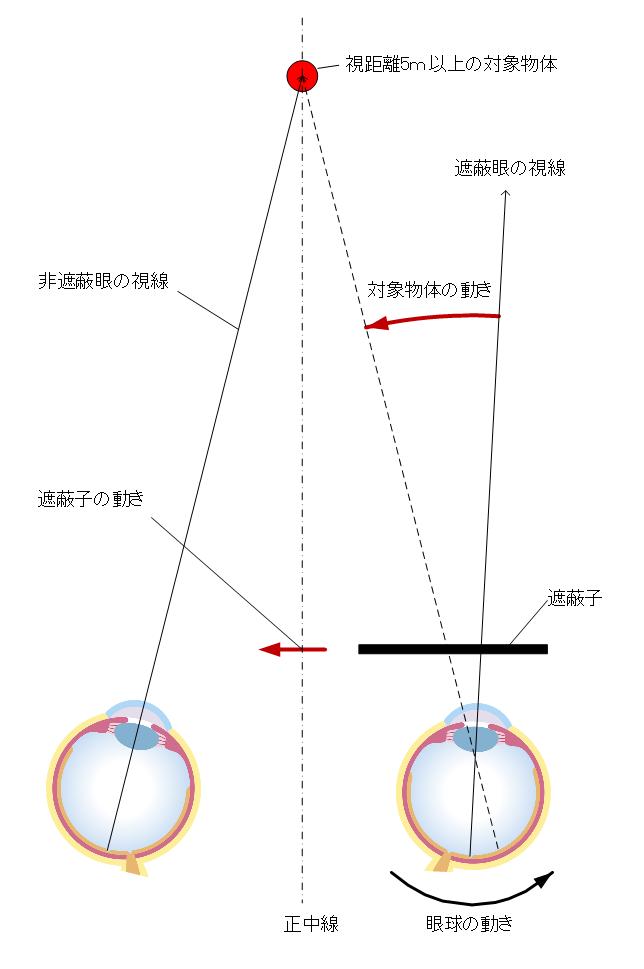

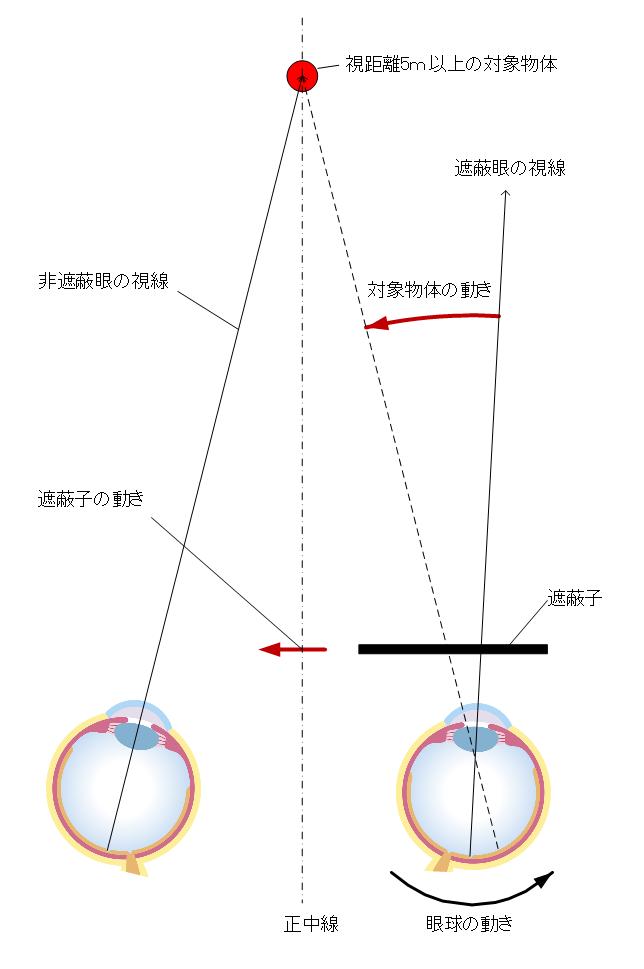

交代カバーテストで、5m先の固視物体と遮眼子の動きが同じ方向は危険!

視距離5mの対象物体を固視させて交代カバーテストを実施したときに、お客が遮眼子の動きと固視物体の動きが同方向に動くと訴える場合は外斜傾向が強いということになり、遠近累進めがねで眼精疲労が強くなる可能性が高くなります。

本来、カバーテストは5m以上の遠方距離と40㎝程度の近方距離で斜位と斜視の判定や眼位の変位量を測定する他覚的な測定方法になりますが、今回の方法は遠近累進めがねに対する適正を容易に判断をる自覚的な測定法になります。

重要なことはお客が理解しやすい検査方法が望ましいということです。自覚的検査を多用することで、お客が老視初期であることを受け入れやすくなります。

自覚的な交代カバーテストの考え方

固視物体の動き

老視初期!初めての遠近累進めがね|留意すべき3つのポイント|まとめ

- 老視初期とそれ以降の老視|お客の対応は別物!?

- 老視初期の課題は遠近累進めがねで不快感が増加すること!?

- 見逃してはいけない3つのチェックポイント!?

今回の記事では、老視初期の人が初めて遠近累進めがねを作製するときに留意すべき3つのチェックポイントについて紹介しました。

老視初期のキーワードは「見えるが疲れる」です。老視中期や安定期との大きな違いは頑張れば近くが見えるということです。つまり、眼の機能は衰えたとは言え、まだまだ機能しているということです。

見えるのに遠近累進めがねを推奨されるのはお客にとっては迷惑な話でもあります。しかしながら、解決策があるのであれば、この考え方はプロである眼鏡作製技能士として正しいと思います。

確かに、老視初期に遠近累進めがねを推奨しても、過半数の人は満足しますが残りの半数は順応するまでに長い時間が必要とし、最悪の場合はドロップアウトしてしまうこともあります。

これは老視初期の眼特性を十分に理解していないことが大きな要因です。その要因を聞き取り調査による自覚症状の分析や予備検査をしっかり実施することによって老視初期の遠近累進めがねの適正と対策をすることで成功率は格段に上がっていくと考えています。

私が開発して発売している眼鏡アドバイザーでは自覚症状や予備検査のデータを分析し、本検査の最適化を示してくれます。興味のある方は、是非コチラまでご連絡下さい。

コメント