ある調査によると、お客がめがね店を選ぶ最大のポイントは、眼鏡店舗や商品に魅力を感 じているわけではなく、ただ、家から近いという「立地」で選択しているということらしい。

でも、家から近いという「立地」といわれても、お客の住まいは住宅地だったり、繁華街だったりで色々です。

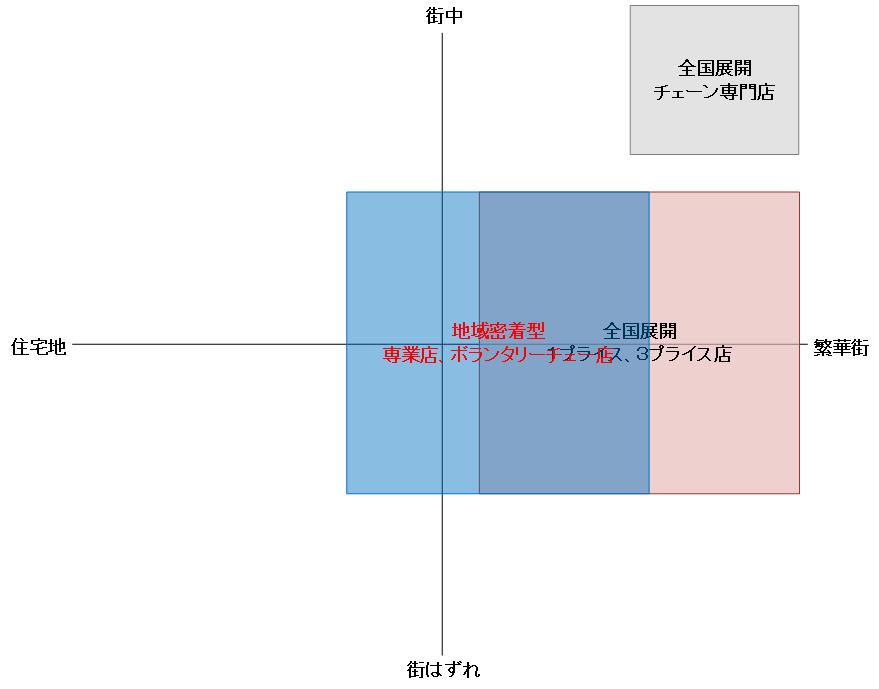

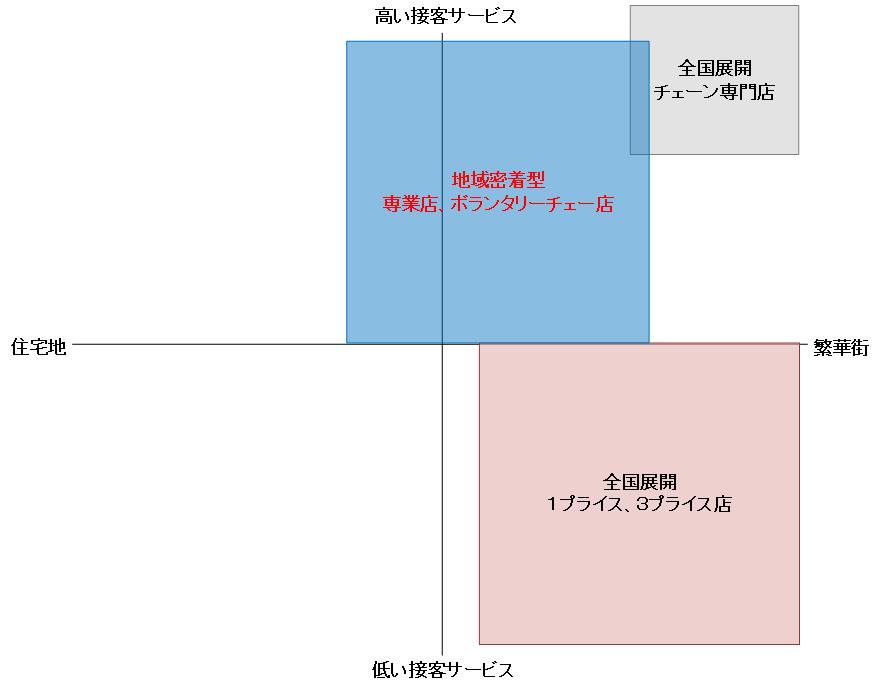

下の図は全国展開している大手チェーン専門店、低価格店、地域密着型のめがね店の大まかな立地を示したものです。

確かに店舗の立地条件は利便性の視点から非常に重要です。その点から、資金力のある大手チェーン店は、低価格店や地域密着型のめがね店やボランタリーチェーン店とは明確な立地の棲み分けがあります。

これに対して、全国展開の低価格店と地域密着型のめがね店やボランタリーチェーン店は、明確な立地の棲み分けがなく、熾烈なお客の争奪戦が行われているのが現状です。

本記事では、超低価格店と地域密着型のめがね店との立地課題を解決する3つの対策をご紹介します。

地域密着型めがね店の立地課題を解決する3つの対策!

- お客に対して技術レベルの見える化をする

- お客へのコンサルティング力を強化する

- 地域のビジョンケアを意識した有償のアフターサービスを展開する

お客に対して技術レベルの見える化をする

眼鏡の専門家は、めがね店の設備をみれば、その店の技術レベルはある程度判断できます。

従って、地域密着型のめがね店が超低価格店との差別化を図るのであれば、一旦設備や技術の棚卸を行い、弱いところを補強したうえで技術の見える化を図る必要があります。

技術の見える化には色々ありますが、まとめると大体こんな感じになります。

まず、視覚検査では、

・昼間視力、調節力、両眼視機能などの検査に対応できる5m検査室を設置する。

・夜間視力、レチノスコピー、マドックスなどの検査に対応できる暗室を設置する。

・検査内容や手順をお客の見えるところに掲示する。

・眼鏡設計では、

・人間工学的なフィッティング技術を導入する。

・新しいレンズのレイアウト設定技術を導入する。

なお、視覚検査の結果説明やめがねの作製方針、眼科連携などは、すべて眼鏡作製技能士がお客に説明する流れに切り替える。

ワダちゃん

ワダちゃんこれらの二つの技術については、私も経験があるので相談に乗れるかな。

それ以外には、

・国家検定資格「眼鏡作製技能士」の資格を取得する。または雇用する。

・HPを活用し設備環境や検査の内容や手順を紹介する。

・HPを活用し眼鏡作製技能士を紹介する

などがあります。

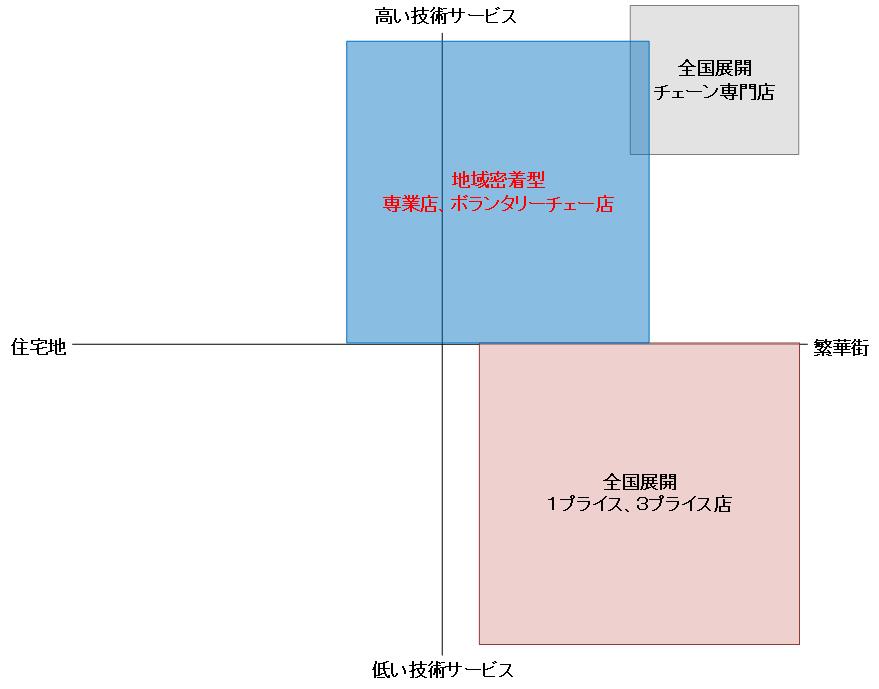

下の図は同じ立地条件でも、技術の見える化をすれば、地域密着型のめがね店やボランタリーチェーン店と全国展開している低価格店との棲み分けができることを示しています。

地域密着型のめがね店やボランタリーチェーン店と全国展開している低価格店ではビジネスモデルが違うため、視覚検査の内容や手順、眼鏡設計の方法などで差別化を図ることができます。

一般にめがねを作るときの視覚検査は21項目+αあります。ただし、これはフォロプターを用いたアメリカ式のものが主流となっていますが、それ以外にテスト枠で行うドイツ式のものがあります

また、21項目+αの中には医療行為に該当する行為があります。そのために、現状では眼科との医療連携によりその項目を補っています。

更にもう一つ大切なこととして、めがね店にはめがねを作るときの最終目標があります。

それは、朝から寝るまで掛けていても疲れない掛け心地のよいめがねをお客に提供することです。これを技術的な言葉に置き換えると、終日装用において遠方から近方まで両眼単一明視ができる快適なめがねをお客に提供することです。

それを実現する技術の一つが視覚検査です。視覚検査には大きく分けて3つの検査があります。

・遠方と近方での単眼視力補正検査

・調節力検査(加入度数検査)

・遠方と近方での両眼視機能検査(立体視検査を含む)

これらの検査時間をそれぞれ見積もると、遠方と近方による視力補正検査で20から30分、調節力検査で10分から15分、遠方と近方による両眼視機能検査で30分から40分とすると、全体としては70分から95分くらいかかります。

ですから、視覚検査の前に聴き取り調査(問診)と予備検査を行い、必要ないと思われる項目を省いて検査時間を短縮します。しかしながら、それでも、一人につき1時間程度の視覚検査の所要時間は必要と思われます。

視覚検査は時間がかかるんだね!低価格店や地域密着型のめがね店はしっかりと対応できてんのかなー!?😒

超低価格店では測定機器や技術者を増やさない限り物理的に無理だと思うね。下に一例を示したからみてごらん。

例えば、店舗の売上が450万円/月だとした場合、低価格店で販売しているめがね一式の平均価格を1万円だとすると、お客の数は月に450人になります。これは1日に換算すると15人になります。

これに対して、1日の営業時間を8時間、フォロプター1台で対応した場合、視覚検査の所要時間は一人につき平均30分という計算になります。

実際には、お客の来店時間には均等ではなくばらつきがありますので、視覚検査を簡略化しないと物理的に対応しきれない状況が慢性的に発生してしまいます。

一方、地域密着型のめがね店で販売しているめがね一式の平均価格を3万円とすると、月に150人で1日に換算すると5人になりますので、視覚検査の所要時間は一人につき平均90分という計算になり、物理的な問題はありません。

さらに、掛け心地のよい快適なめがねを作るための重要な技術として、眼鏡設計技術があります。

特に、インディビジュアルレンズや累進屈折力レンズでは人間工学的にしっかりとしたフィッティングやレイアウト設定をしないと、視覚検査が正しくても掛け心地のよい快適なめがねにはなりません。

そういえば、眼鏡国家資格推進機構が調査した2014年累進眼鏡の使用実態調査では、累進眼鏡使用経験者の不満ボリュームは53.1%で、その最大要因は「見え方」による不満ということだったよね!😒

それだけ、インディビジュアルレンズや累進屈折力レンズの眼鏡設計は、プロフェッショナルな技術や設備がないと扱えない商品なんだよね。そこが差別化のポイントなんだよ。

やっぱり、お客に技術力の差を認識してもらうには、徹底的した技術の見える化を図る必要がありそうだね😁

お客へのコンサルティング力を強化する

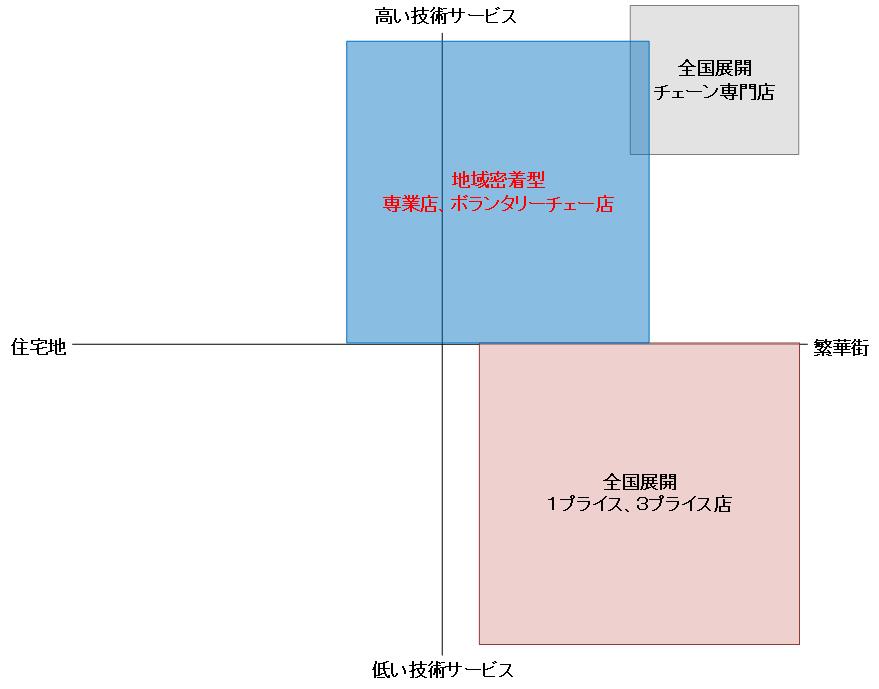

お客へのコンサルティング力を強化することで、超低価格店と地域密着型のめがね店との明確な立地の棲み分けをすることができます。下の図は、コンサルティング力を強化することによって、超低価格店と地域密着型のめがね店の明確な立地の棲み分けを描いたものです。

何故ならば、超低価格店のビジネスモデルでは商品の回転率がポイントだから、一人のお客に時間をかけられません。

だから、めがね一式の定額制度はお客とのコンサルティング時間を節約するための一つの手段になっています。

そうなの!じゃー、定額制度はお客にとって良くないことなの?😒

定額制度は悪くないよ。問題はそこではなく、お客の選択肢を減らすことで説明の手間を省くことにあるんだ。

地域密着型のめがね店が超低価格店と明確な立地の棲み分けをするためには、むしろ、この説明の手間を省く時間を有効に使って差別化を図ると良いと思うよ。

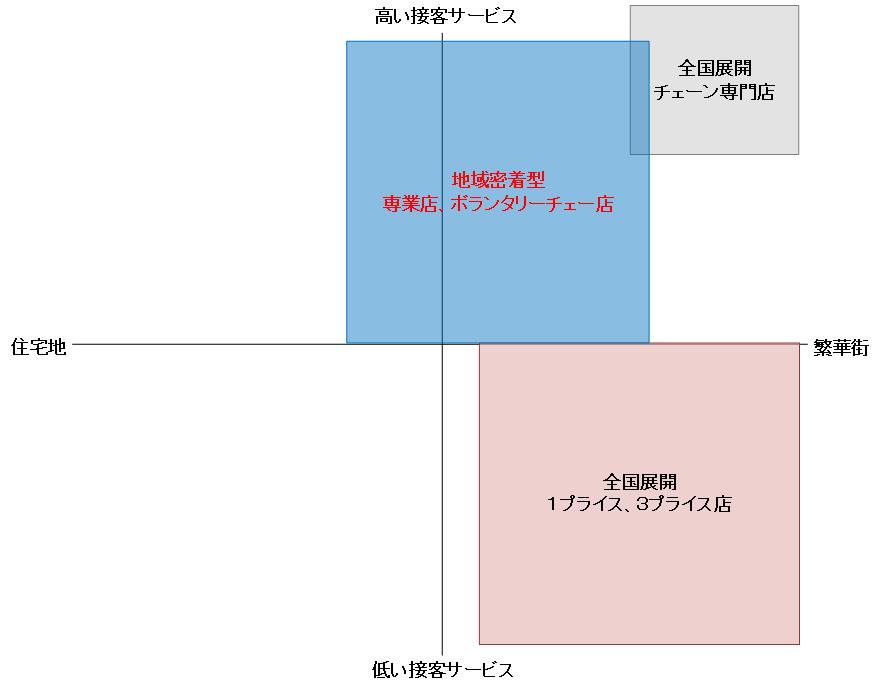

下の図は、さっきの図と似てるけど何!😒

そうだね。今度は高い接客サービスを提供することで超低価格店との棲み分けをしているんだ。もちろん、大手チェーン専門店ともね。

そうなんだ。じゃ、コンサルティング力を強化する方法を教えて!😁

超低価格店と地域密着型のめがね店との店構えは殆んど差がないよね。だから、今のままではお客にはどちらも同じレベルのコンサルティング力に見える。

どうするの!?😒

より効果的な対面販売ビジネスを実現するためには、やはりコンサルティングを重視した店構えに変える必要があると思う。結論をいうと、やはり投資が必要だと思う。

コンサルティング力を強化するためには、多目的に使えるコンサルティングルーム(コーナー)を作り、視覚的にコミュニケーションをとるツールを活用や実演を通して、お客に迅速対応することが大切です。

具体的には、

・視覚検査の分析結果をお客に説明し、今後の進め方を提案する。

・装用テストのポイントを説明し、最適な眼鏡度数を決定する。

・複数の推奨フレームやカラーレンズなどの実演を行い、決定する。

・フレームのフィッティングや眼鏡レンズのレイアウト設定を行う。

・お客の趣向にあったレンズ素材を決定する。

・定期点検を強化する。

などがあります。

色々あるんだね!😢

そうだね。対面販売ビジネスでは、コミュニケーション力がないとお客から信頼を得られないからね。

そうだね。😊

今後、地域密着型のめがね店のコンサルティング強化は、最大の対策になると思うよ。

僕は、長い間ものづくり会社の開発部門にいたから、こういうのは結構得意なんだよね。

地域のビジョンケアを意識した有償のアフターサービスを展開する

地域のビジョンケアを意識した有償のアフターサービスを徹底すると、お客からの信頼度が大幅にアップするだけでなく、眼鏡技術者の技術レベルを高めることができます。

下の図はアフターサービスを強化することによって、超低価格店と地域密着型のめがね店の明確な立地の棲み分けを描いたものです。

これまでのアフターサービスと言えば、経時変化によって生じためがねの歪みなどを微調整するメンテナンスフィッティングや、ねじゆるみの直し、めがねのクリーニングなどを無料サービスする業務でした。でも、これらのサービスはどこでもやっています。

もちろん、すべてを有料化するわけではありません。お客の立場で考えてみて高い能力が必要と感じられる技術やネジの交換などを有料サービスにします。

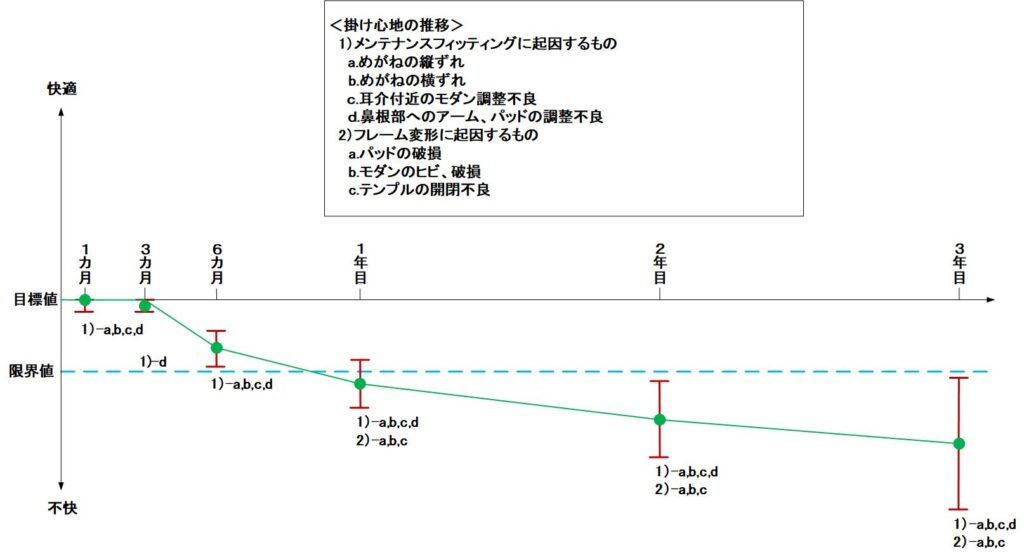

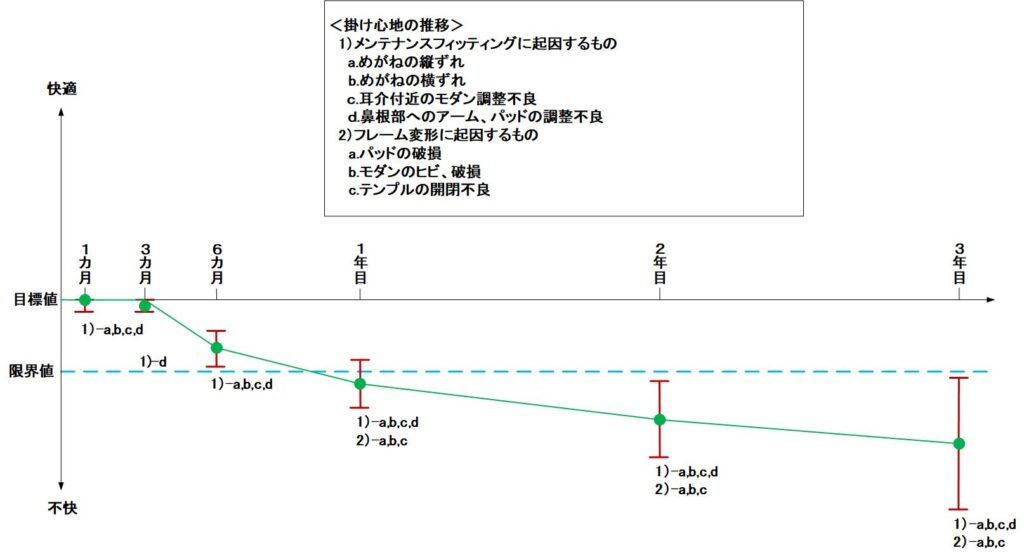

*これらは説明用のイメージ図で、統計データではありません。

この図はなに?😒

めがねに求められているものは、長時間装着していても疲れない掛け心地の良い快適なめがねだったよね。

ここでは、その中身を見え心地と掛け心地に分けて、それが時間的にどのように変化していくのかを推測してみたんだよ。

どういう風にみるの?😒

二つとも横軸には3年間のチェックポイント、縦軸には快適度の目標値と限界値をとって表してみたんだ。

そして、各チェックポイントの🟢は見え心地の視覚変化と掛け心地の経時変化の平均値、赤い棒はバラつきをプロットしてみた。

これから何がわかるの?😒

そうだね。各チェックポイントでの点検結果が目標値と限界値の間にあれば、お客には交換や再作を進めないが、限界値を下回ると交換や再作を推奨していくということだね。

また、定期点検を徹底することで、見え心地や掛け心地の経時変化以外の新しい発見、例えば、眼疾患の疑いなどが出てくる場合もあるよね。その場合は、眼科との医療連携を図ることになる。

ということは、めがね店も地域のビジョンケアの一端を担うということ?😒

まさしくその通りだね。新しくできた国家検定資格の「眼鏡作製技能士」には、それが求められているんだよ。

トップレベルのめがね技術を習得するには、それなりのコストと時間が必要です。眼鏡業界の市場規模が縮小してきている現状では、そこに投資する余裕がありません。

めがね店がトップレベルのめがね技術を習得し、地域のビジョンケアの一端を担うための技術の有料化は、いまや必然です。

冒頭にも書きましたが、すべてを有料化するわけではありません。お客の立場で考えてみて高い能力が必要と感じられる技術を有料化します。

日本のビジョンケアを守るためには、めがね店のレベルアップが必要なんだね。😁

そうだね。

地域密着型めがね店の立地課題を解決する3つの対策!|まとめ

- お客に対して技術レベルの見える化をする

- お客へのコンサルティング力を強化する

- 地域のビジョンケアを意識した有償のアフターサービスを展開する

ビジネスの世界では、自分の立ち位置を明確にして対処していくことが大切です。地域密着型めがね店は、お客に振り向いて貰うためにアイウェアのマーケットに軸足をずらさないと戦えません。

今回の記事では立地課題をテーマにしましたが、そこで判ったことは地域密着型のめがね店やボランタリーチェーン店と全国展開している低価格店との棲み分けが必要ということです。

その課題を解決する対策として、技術の見える化、コンサルティングの強化、ビジョンケアを意識した技術の有料化することで、地域密着型のめがね店やボランタリーチェーン店と全国展開している低価格店との棲み分けができることを示しました。

2022年10月に眼鏡作製技能士という国家検定資格が誕生しました。少し、風向きが変わるかもしれません。

私は、これまでのわたしのキャリアを活かして、地域密着型のめがね屋さんをサポートしていきたいと考えています。何か、お役に立てることがありましたら、こちらまでご連絡ください。

コメント