眼鏡作製技能士の資格は取ったけどまだまだ実力ぶそくだなぁとか、認定眼鏡士の生涯教育で視覚検査について学んだけどもっと勉強したいなぁとか、どうしたら両眼視機能を積極的にやれるようになるのかなぁとか、両眼視機能の検査方法は理解しているんだけど理屈がなぁとか

色々悩んでいませんか?

本記事では、視覚検査の後半にあたる両眼単一視テストについて書いてみました。読むとすぐに取り組みたいと思うような視覚検査の内容を独自の視点でまとめてみました。

今すぐ使える!眼鏡作製技能士のための視覚検査ー両眼単一視編ー

- 両眼単一視の基礎

- 両眼単一明視について

- 眼鏡作製技能士の役割

- 両眼融合と視野闘争

- 近見反応のメカニズム

- 融像の役割

- 両眼単一視テストの基礎

- 重要なポイントとなる2つの検査法

両眼単一視の基礎

両眼単一視について

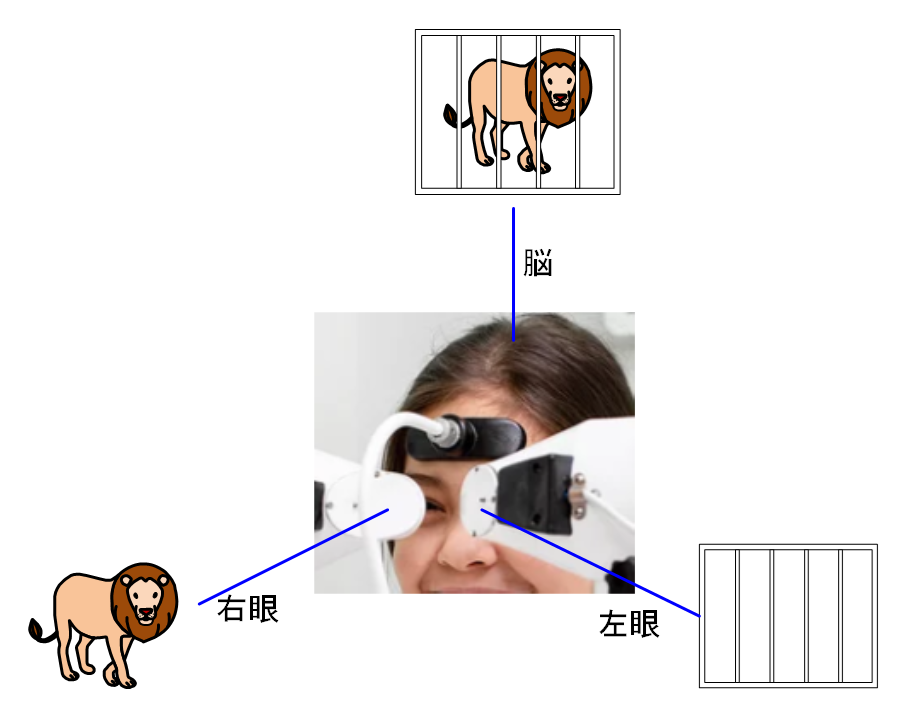

人工的に両眼単一視を確認する方法としては、立体鏡や斜視の検査や訓練に用いる大型弱視鏡による方法があります。下の図は大型弱視鏡で同時視を確認している風景です。

大型弱視鏡による両眼単一視(同時視)の確認風景

同時視とは、両眼視機能の第一段階で、左右眼に夫々異なった図形(異質図形)を同時に提示した時に、この異なった二つの図形を同時に知覚することができる能力のことを言います。

例えば、一眼にライオンのスライド提示し、他眼にオリのスライドを提示した時に、それらのスライドを同時に見ることが可能であれば同時視があると判断します。

同時視には、見る対象の大きさに応じて中心窩同時視、傍中心窩同時視、黄斑同時視、傍黄斑同時視等に分類されます。

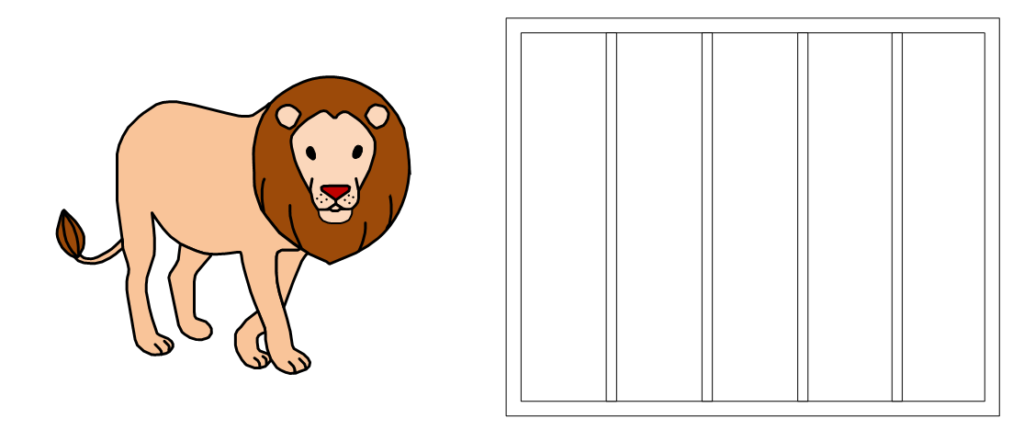

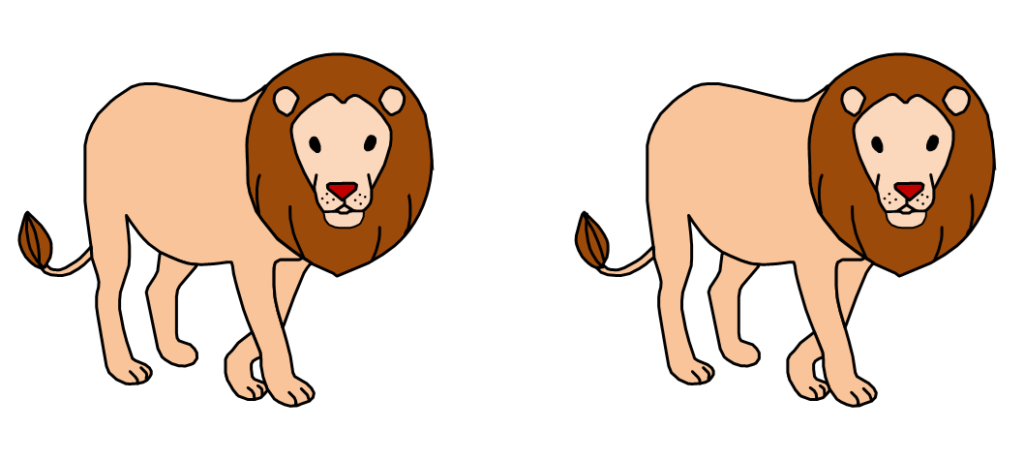

(a)左眼-ライオン、右眼-オリ

(b)同時視テスト

同時視テスト用スライド

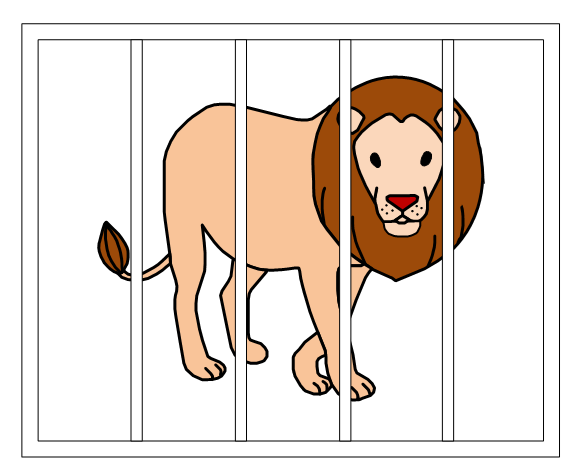

融像とは、両眼視機能の第二段階で、両眼に融像刺激のある図形を提示した時に、その図形を感覚的に一つの図形として知覚することができる能力のことを言います。

例えば、一眼に尻尾がないライオンのスライド提示し、他眼に鼻がないライオンのスライドを提示した時に、それらを尻尾や鼻を備えた一つのライオンとして両眼単一視することができれば融像ができたと判断します。

融像には、両眼網膜対応点から離れた網膜領域が同一の像で刺激された時に、その刺激を網膜対応点で受けるように両眼の眼位を整える運動性融像と、両眼の網膜像を感覚的に一つにまとめて両眼単一視する感覚性融像で構成されています。

(a)左眼-尻尾なしライオン、右眼-鼻なしライオン

(b)融像テスト

融像テスト用スライド

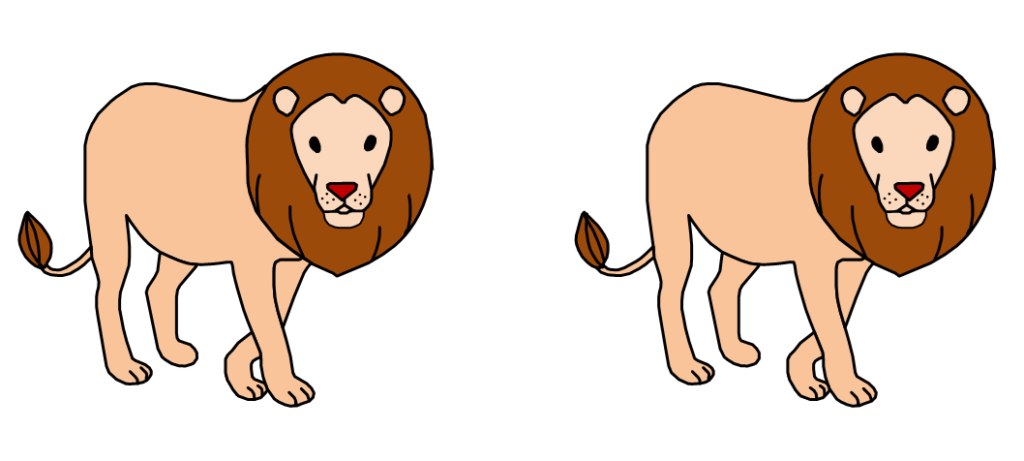

立体視とは、両眼視機能の最終段階で、両眼で3次元空間(立体感や遠近感)を認識する能力のことを言います。

例えば、左眼には僅かに左側から見た2次元のライオンを提示し、右眼には僅かに右側から見た2次元のライオンを提示した時に、それらを一つのライオンとして遠近感や立体感が認識できれば立体視ができたと判断します。

(a)左眼-左視差付きライオン

(b)立体視テスト

立体テスト用スライド

眼鏡作製技能士の役割

眼鏡作製技能士の役割は、来店したお客に対して、

- 一日中快適な掛け心地の良いめがねを提供すること

- 視覚検査で健全な視機能が得られなかった場合は眼科受診を推奨すること

です。従って、眼鏡作製技能士は仕事の流れを理解し使命感を持って日々の業務を進めていく必要があります。しかしながら、手順を実施しているめがね店は非常に少ないのが実情です。

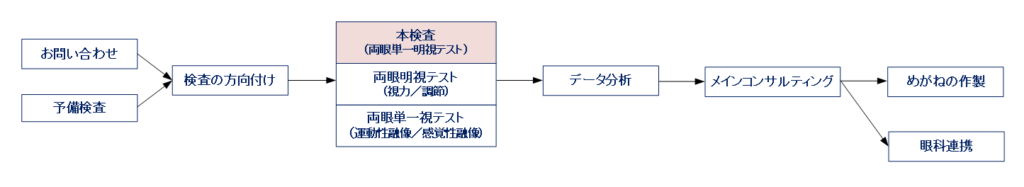

眼鏡作製技能士の仕事の流れ

オプトロン

オプトロンそんなに大事なことなら実施すべきだよねぇ、少ない理由は何なの!?😒

それは、いろいろな理由があると思うよ。例えば、

・めがね作製のための統一された手順がない

・視覚測定は無料サービスだから

・めがね作製技術のレベルが低い

・検査時間を短縮したい

など、挙げれば切りがないよね。

でもね、私は「これがないからだろうな」と思うことが二つあるんだよね。

「二つのこれ」って、何!?😒

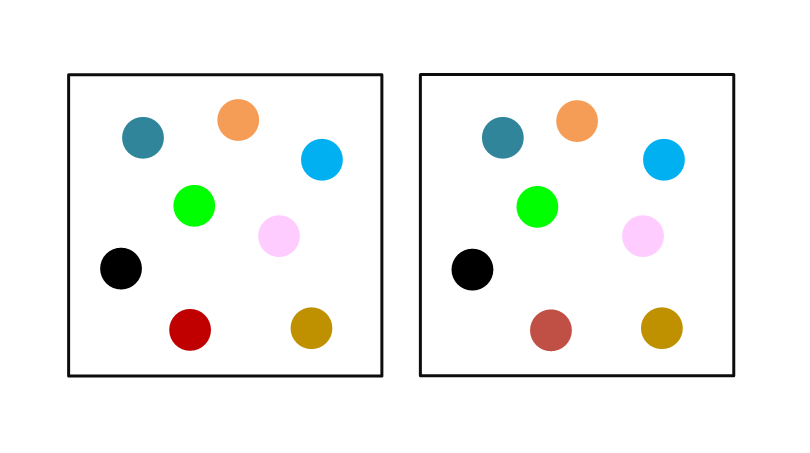

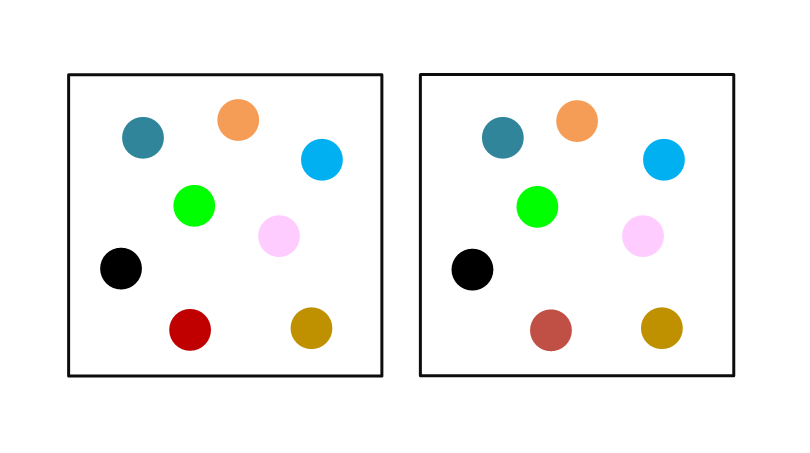

それはね、「眼鏡作製技能士の使命感」と「お問い合わせ&予備検査の励行」だと思っている。下の図は、お問い合わせ(問診)と予備検査を分析した結果なんだよね。

先ず、お問い合わせ(左図)は主訴分析の結果を5次元に分類してグラフ化したものなんだけど、それを見ると屈折調節の問題以外に両眼視やVDTの問題がある可能性を示しているよね。

予備検査(右図)は3つ検査項目の判定を〇△✕で評価したものなんだけど、これをみると両眼視機能の問題が✕になっているよね。

この二つの結果をみて、使命感のある眼鏡作製技能士ならどうすると思う?

お問い合わせ

予備検査

そりゃ両眼単一視テスト(両眼視機能の検査)はやらなきゃと思うよね😊

もう一つ思うところがあるんだよ。それはね、お問い合わせと予備検査の主訴分析は映画やTV番組に例えると予告編に似てると思わない?

予告編の目的は事前にしっかりと作りこんでおくことで本編に誘っている訳だよね。それと同じようにお問い合わせと予備検査も単なるパフォーマンスであってはならないと思うんだ。

そうだね。これからは眼鏡作製技能士としての資質が問われるようになりそうだね!?😢

両眼融合と視野闘争

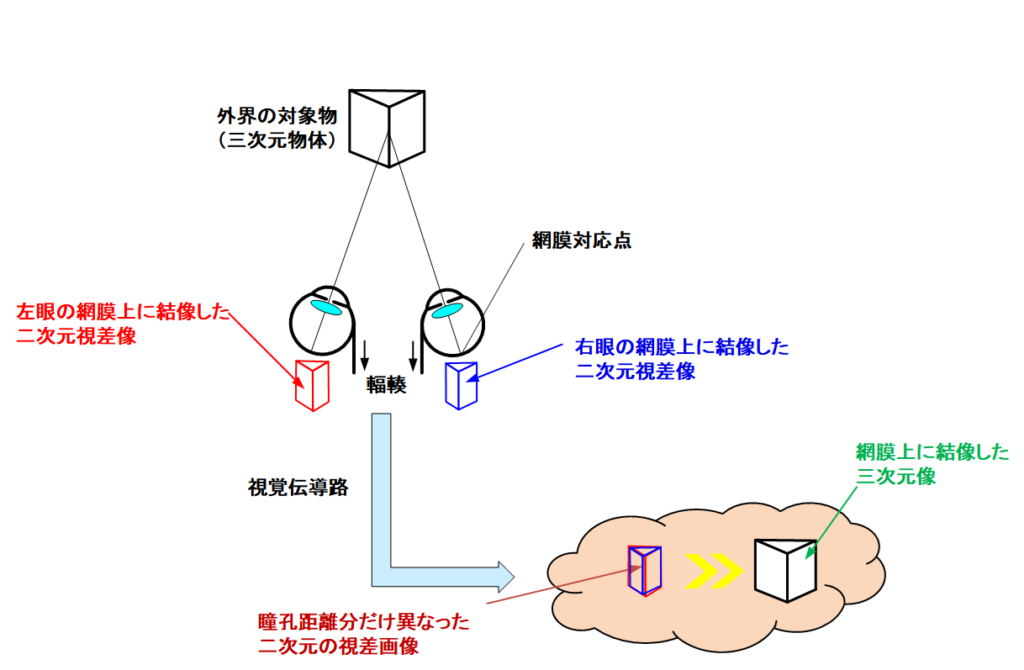

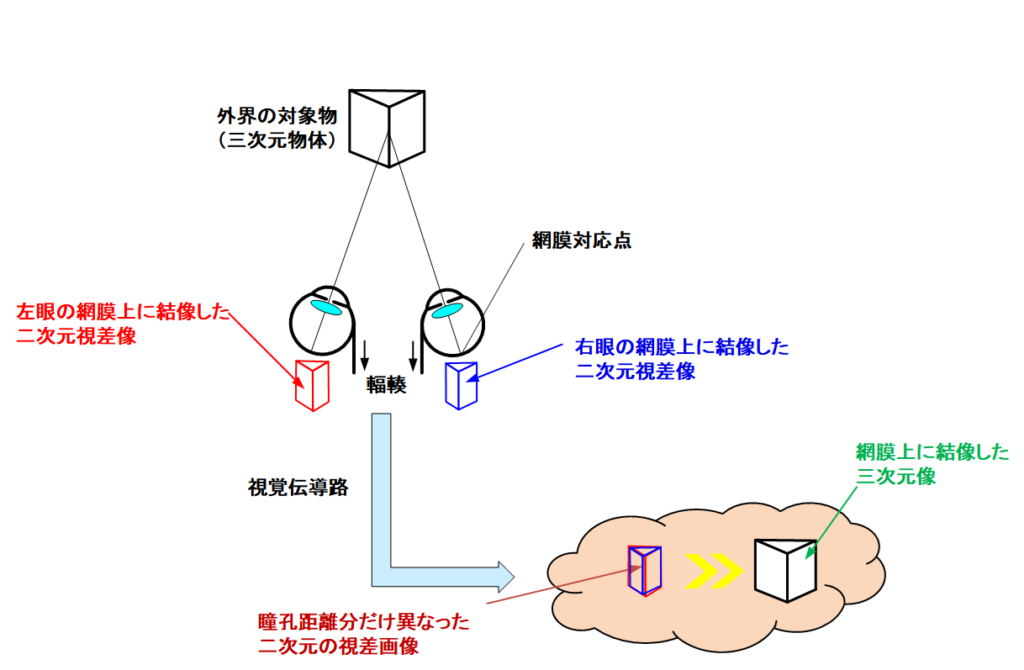

私達は外界の対象物(三次元物体)を両眼の網膜上に瞳孔間距離の分だけ異なった2次元の視差像を輻輳機能により夫々の網膜対応点(黄斑部中心窩)で捕捉し、それを高次視中枢の感覚統合によって両眼単一視し、最終的に立体感や奥行き感を獲得しています。

同時視、融像および立体視

二つの両眼視差情報が脳内の高次視中枢に入って一つに融合する多くの研究があります。以下に、Howard&Rogerによってまとめられている両眼融合と視野闘争に関する4つの理論を示します。

①メンタル理論

夫々の眼から入ってくる像は、生理的メカニズムによって融合されることなく、別々に意識に到達し、精神的な活動によって1つに融合される。

②抑制理論

夫々の眼に提示される刺激が同じでも異なっていても視野闘争は起こると考え、視野闘争が両眼相互作用の唯一の方法である。

③2チャンネル理論

視野闘争と融合は、異なったチャンネルで処理されると考えるために、視野の同じ位置で融合と闘争が共存することになり、同じ刺激によって融合と闘争が引き起こされる。

④二重応答理論

視野闘争は一つのメカニズムの中で融合に失敗した時に起こると考えるために、視野の同じ位置で同時に融合と闘争が起こることはなく、同じ刺激によって融合と闘争が引き起こされることもない。

これらの中で、抑制理論、2チャンネル理論、二重応答理論については多くの研究がなされてきました。その結果、抑制理論は否定的な報告され、2チャンネル理論と二重応答理論については本質的な違いがあり研究者間でも意見が分かれているようです。

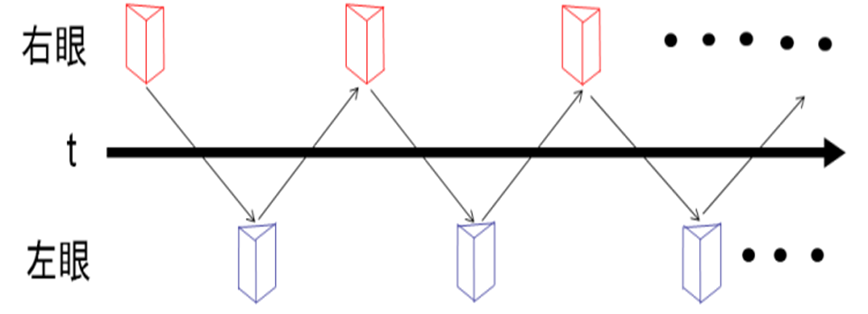

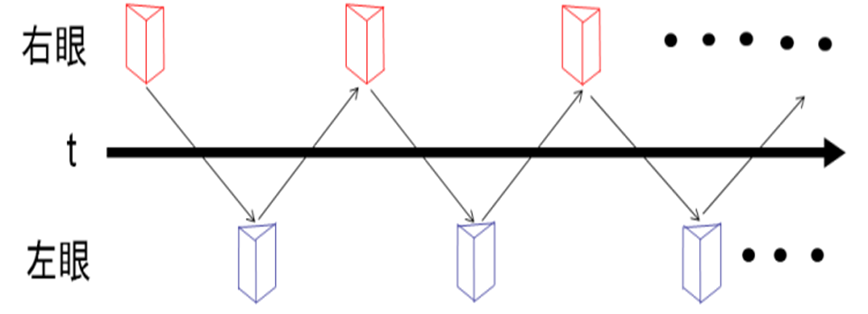

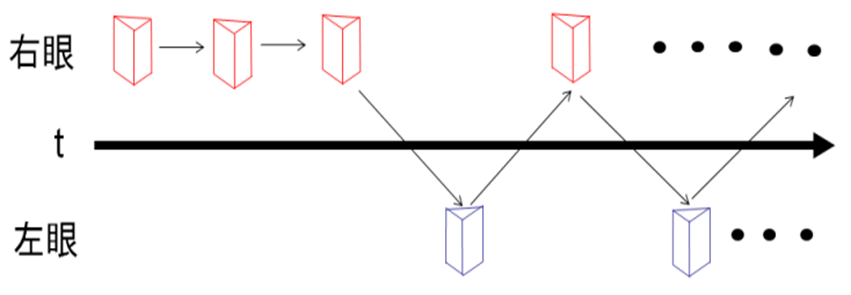

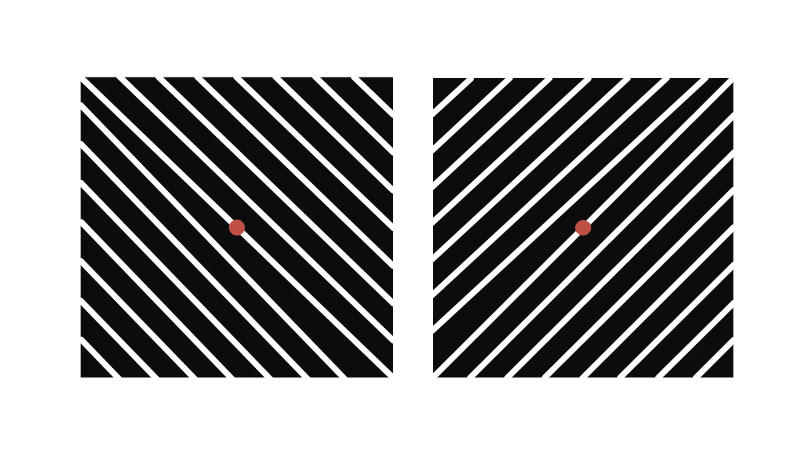

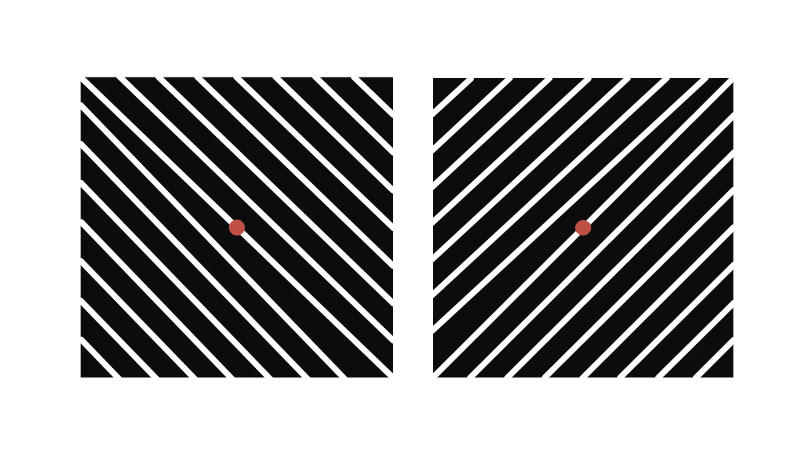

両眼視野闘争とは、右眼と左眼で異なる像を見たときに、下の図(a)のように、右眼が見ている像と左眼が見ている像が時間的に均等に知覚されるのではなく、図(b)のように、どちらかが優位に知覚され、それがランダムに知覚交替される現象のことを言います。

(a)時間的に均等

(b)時間的にランダム

両眼視野闘争

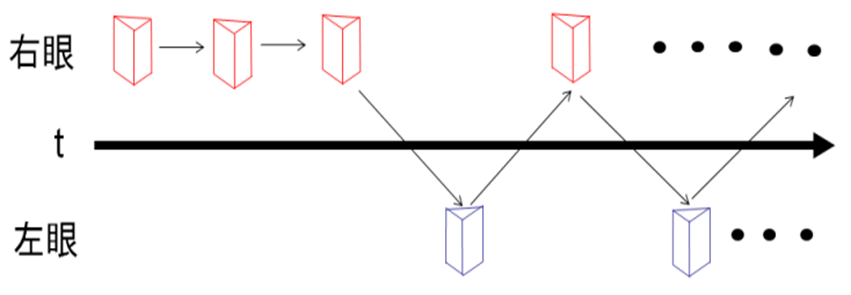

Kaufmanは両眼視野闘争のメカニズムを解明するために、下の図(a)に示したように、一眼に1本の水平線分、他眼に2 本の垂直線分を呈示し、2 本の垂直線分に挟まれた水平線分の間隔を変化させて、検査領域の累積消失時間を測定しました。

その結果、垂直2線分間の間隔が狭ければ検査領域が消失しやすく、広がるにつれて消失しにくくなると報告しています(図b)。その説明として、視野闘争における抑制は、左右眼刺激の交点から波及するものであると報告しています。

(a)実験方法 (b)実験結果

交点からの抑制の波及,Kaufman,1963

視差図形による融像や立体視はよく聞くし実際に体験したこともあるけど、異質図形による両眼視野闘争はあまり聞いたことがない。何か、直感的に解る方法はないの!?😒

そうだね、いろいろと言葉で説明しても解らないと思うから、やはり体験してみるのが良いよね。下に、両眼視野闘争と融像(立体視)を体験できる図形を出しとくから、これで確認してみて。

自分の眼位が正常眼位や内斜傾向なら交叉法(右図形は左眼、左図形は右眼)、外斜傾向なら並行法(右図形は右眼、左図形は左眼)で観ることができれば必ず体験できると思うよ。

図形の見方としては、眼前30㎝くらいの距離から視野闘争図形は赤い点を見て下さい。融像図形は全体の枠を見て下さい。また、交叉法で見る場合は寄り眼を意識して、並行法の場合はぼんやりとリラックスした感じで見て下さい。いずれの方法も少し訓練が必要だと思います。

両眼視野闘争図形

融像&立体視図形

近見反応のメカニズム

眼の焦点調節機構においては、ボケに関する視覚情報が最も本質的な役割を果たしています。また、遠方から近方への焦点調節機構を単眼視と両眼視の場合を比較すると、幾つかの大きなな違いが認められますが、両眼視の方が迅速かつ正確であると言えます。

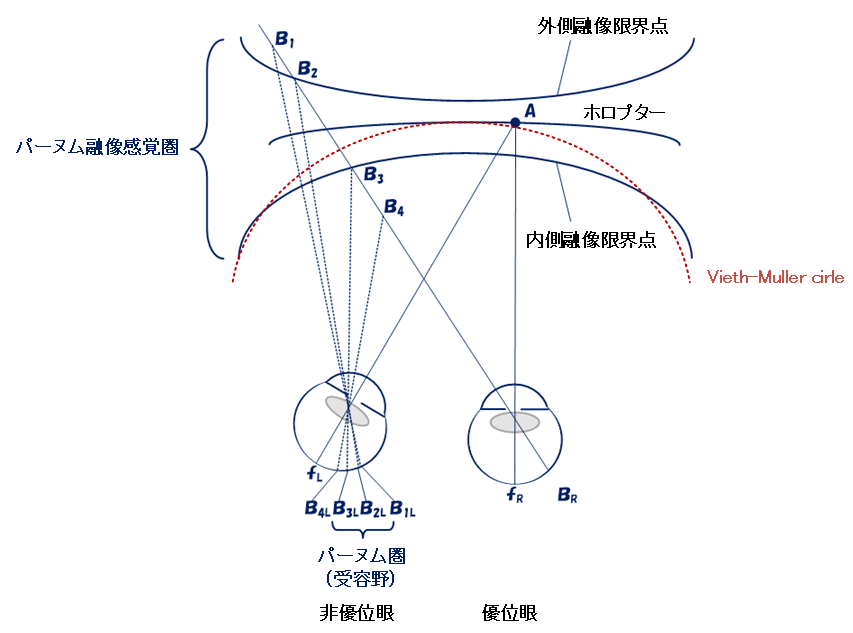

近見反応は、焦点調節、輻輳および縮瞳が連関する近方視における両眼視機能であり、3つの機構が相互作用することによって、ボケ情報以外の視覚情報が作用しています。その一つに、フィードフォワード制御とフィードバック制御があります。

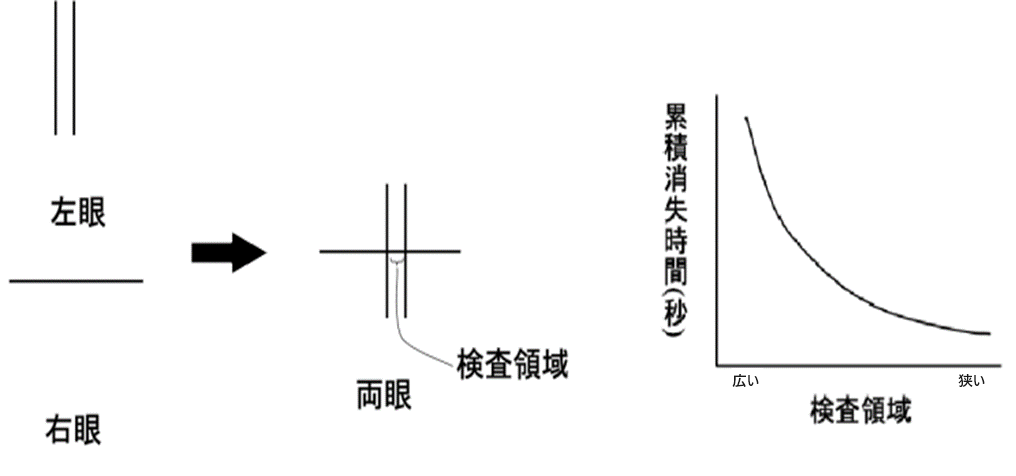

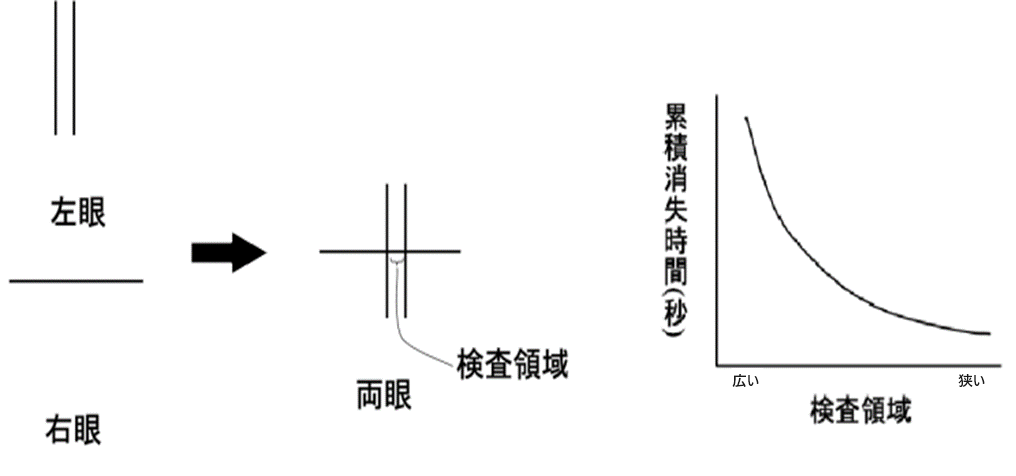

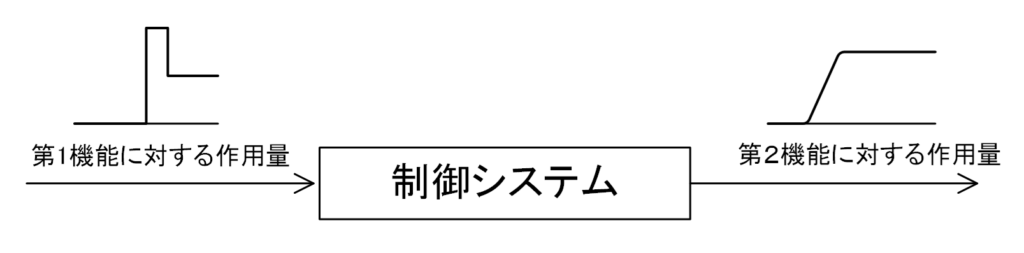

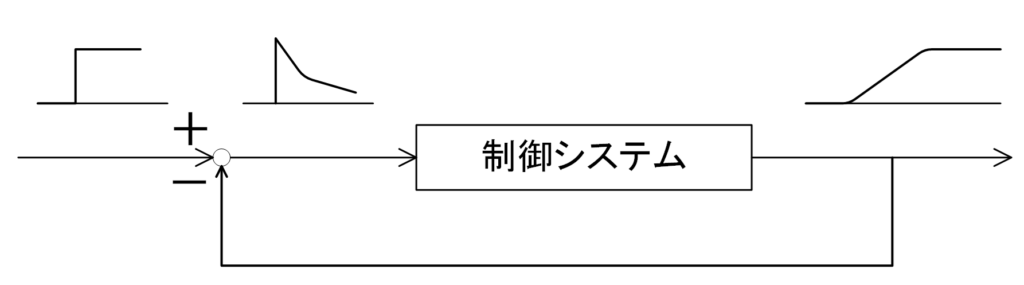

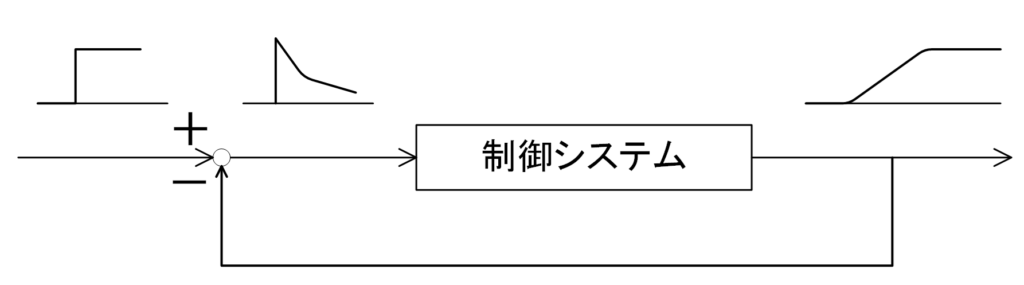

フィードフォワード制御は、第1機構がある大きさで作用した時に、その大きさに応じた作用が第2機構で一意的に決定される制御方式を言います。

従って、第2機構の応答速度は非常に速くなりますが、目標値に対する応答精度は粗くなります(下の図(a))。

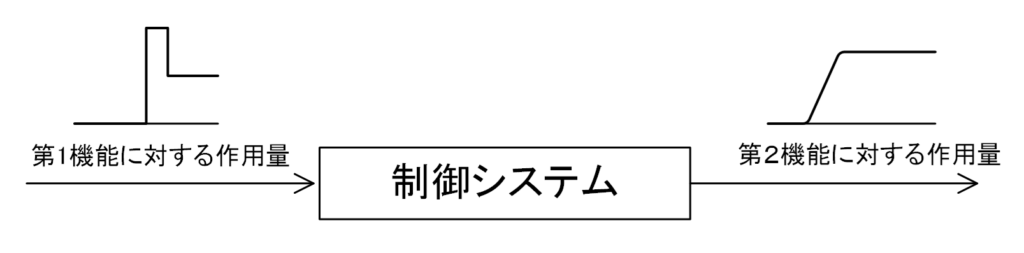

フィードバック制御は、第一機構がある大きさで作用した時に、第2機構での目標値に対する応答誤差の過不足分を第1機構に差し戻して、その過不足分を第一機構に加算して作用させて目標値に達する制御方式を言います。

従って、常に目標値に対する過不足を補正するために目標に対する精度は高くなりますが、応答速度が遅くなります(下の図(b))。

(a)フィードフォワード制御

(b)フィードバック制御

制御システムの比較

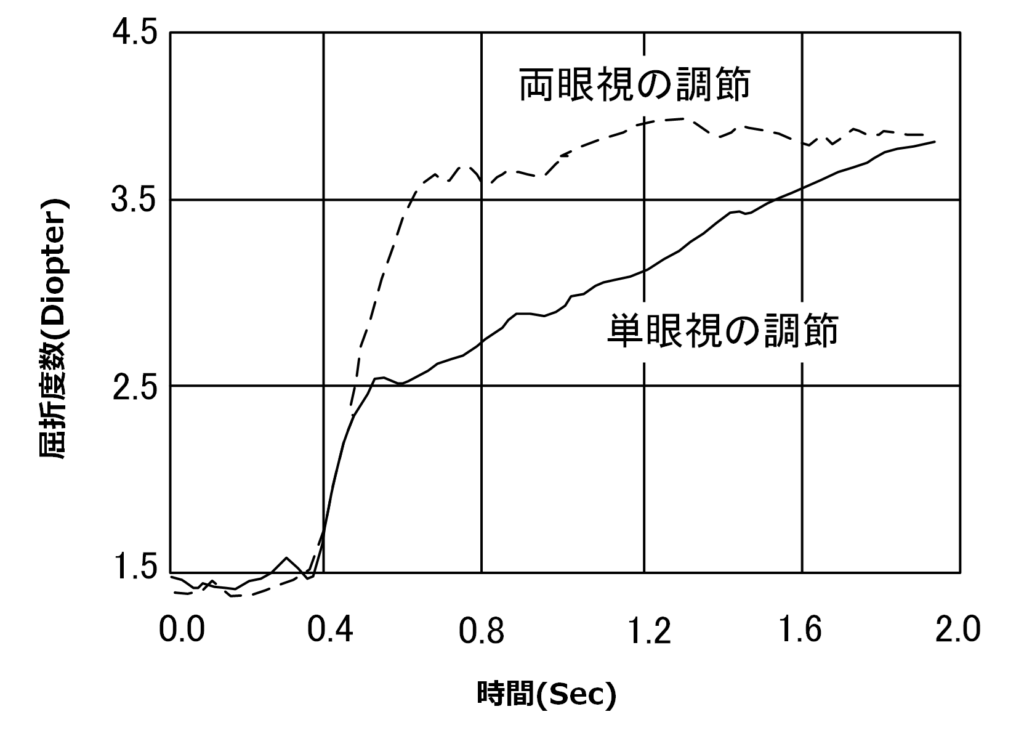

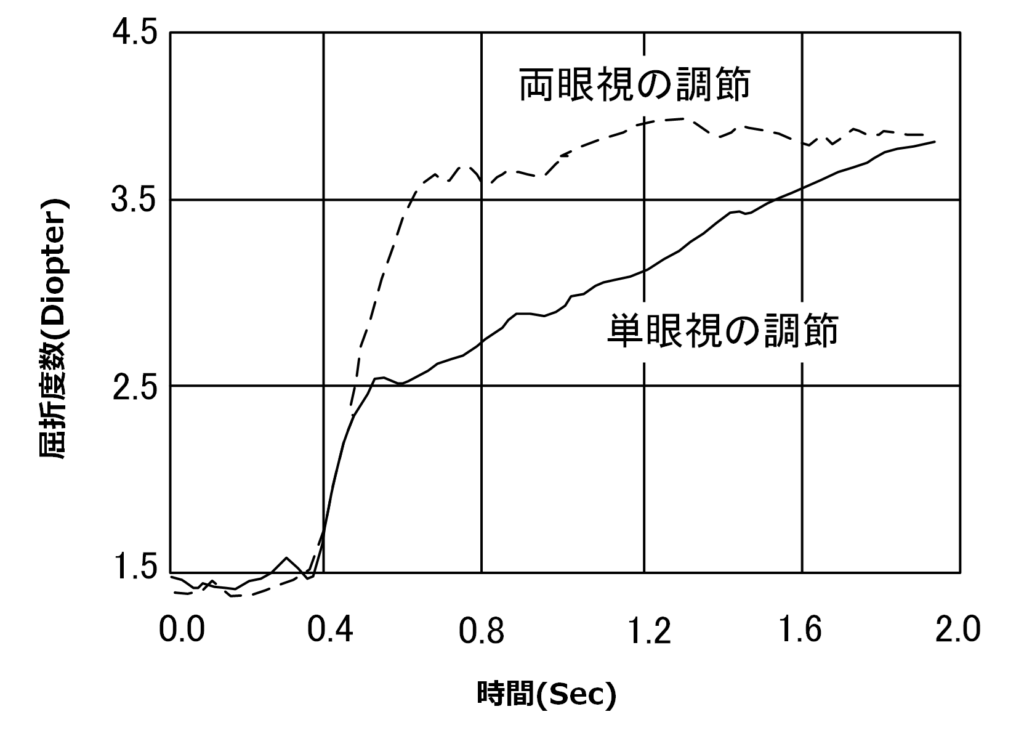

下の図は、単眼視と両眼視における調節のステップ応答を比較したものです。グラフの横軸は応答時間(秒)、縦軸は屈折度数で表しています。

単眼視(実線)と両眼視(点線)の調節ステップ応答は、両眼視の方が明らかに速い時間で視覚目標値(4D、25cm)の近辺に到達し、その後、単眼視および両眼視共に僅かに変動しながら最終的な視覚目標値に到達しているのが解ります。

この時、最初の波形の立ち上がりはフィードフォワード制御による応答、その後の小さな変動はフィードバック制御による応答になります。

単眼視と両眼視の調節のステップ応答(笠井,1980)

ここで、調節作用における両者の違いを考えてみると、単眼視の場合は網膜像のボケと大きさが調節誘発の要因になりますが、両眼視の場合は網膜像の大きさやボケ以外に両眼視差が調節誘発の要因になります。

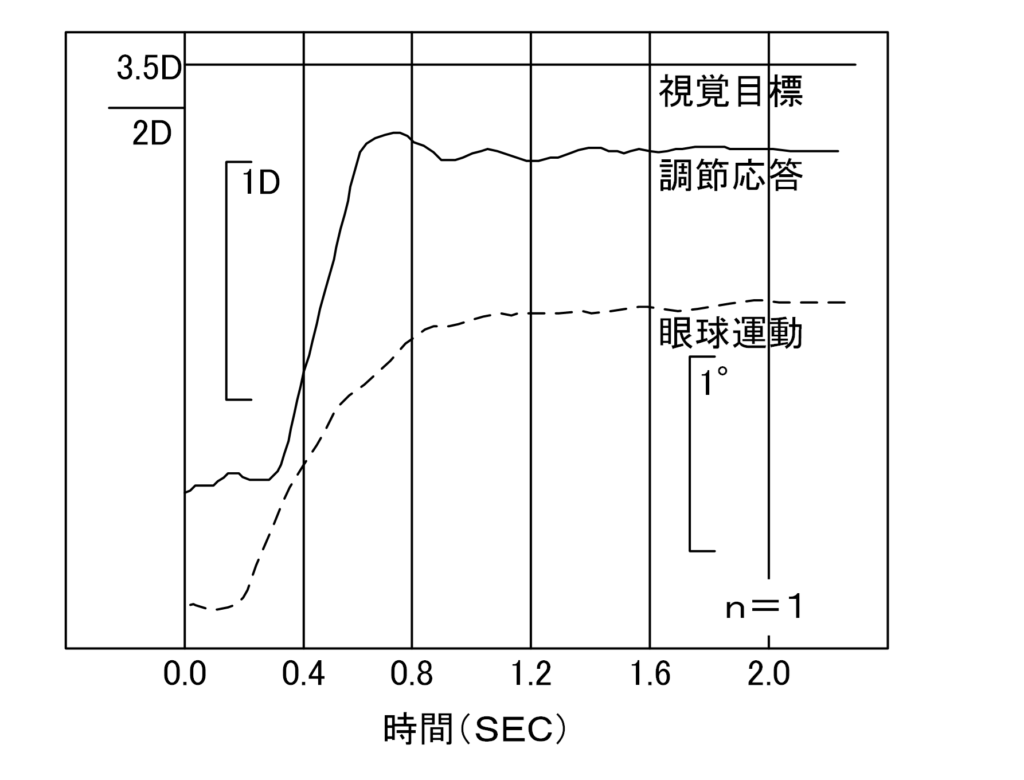

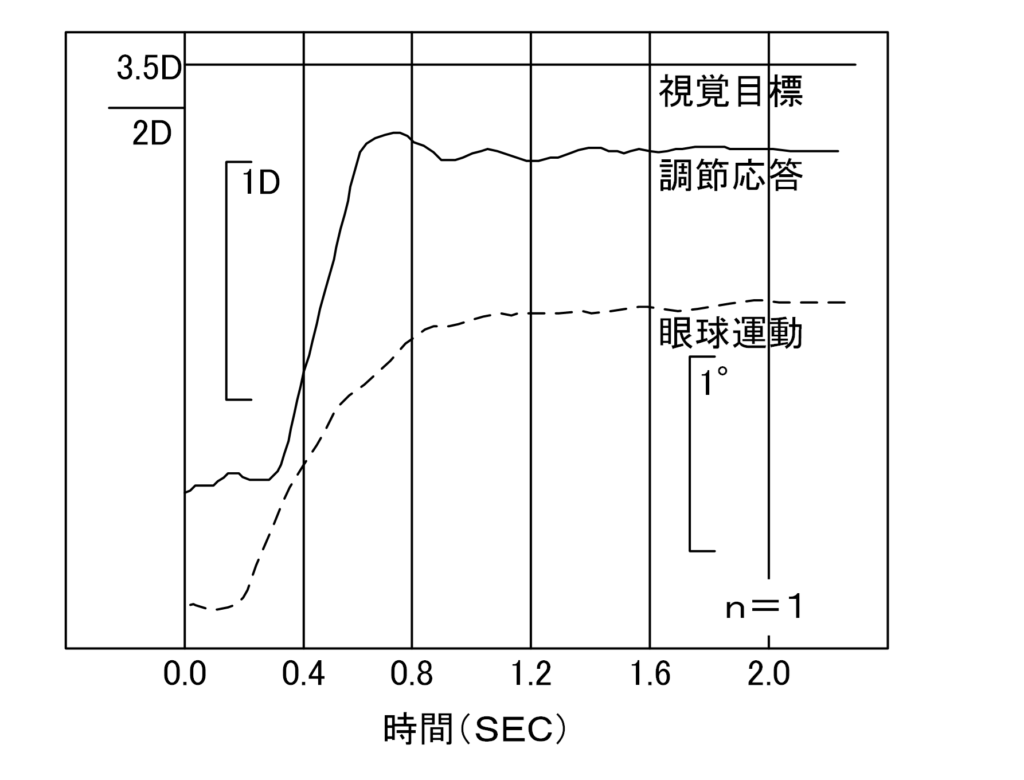

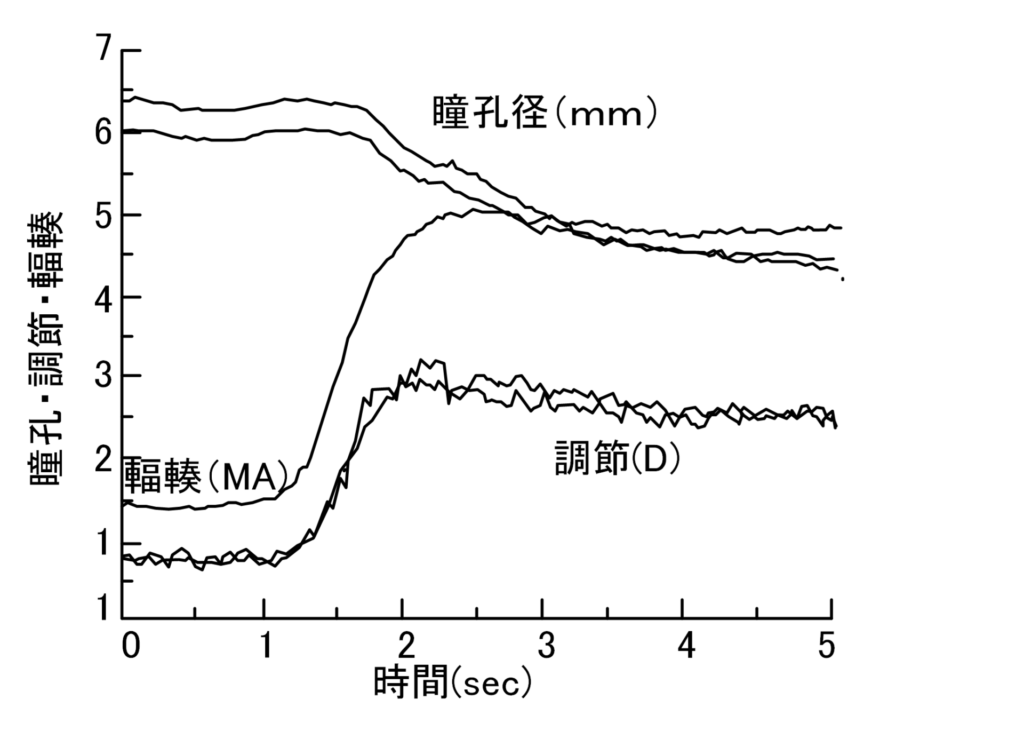

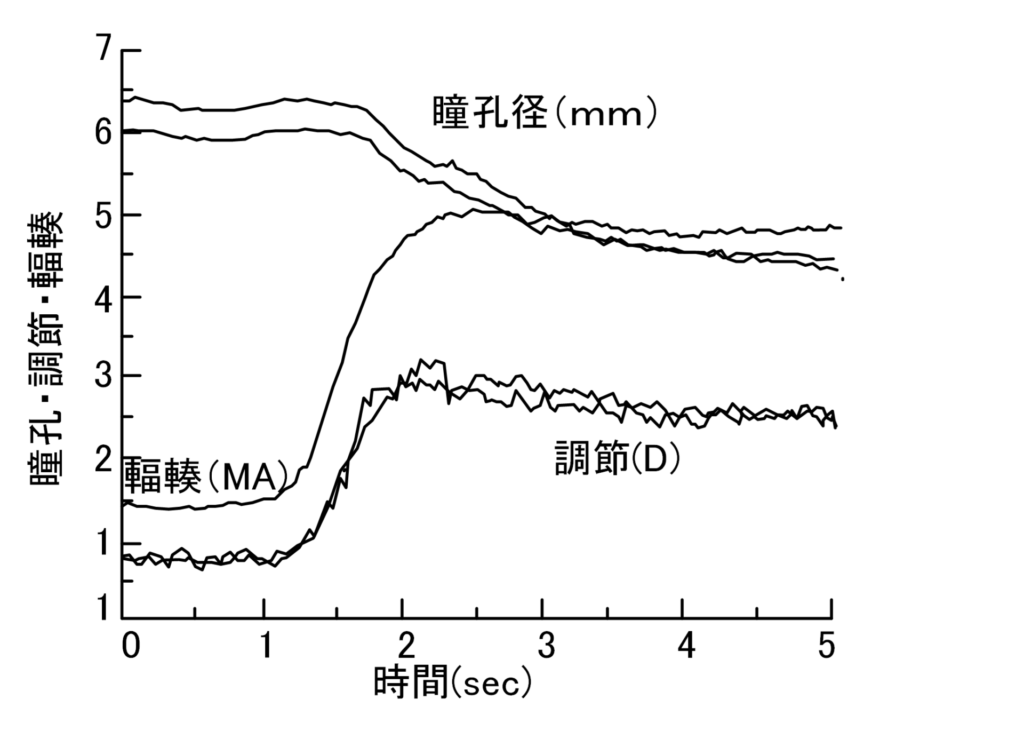

下の図は、両眼視における輻輳と調節のステップ応答を示しています。グラフの横軸は応答時間(秒)、縦軸は眼球運動(点線の波形)、調節作用(実線の波形)で表しています。

視覚目標に対して眼球運動(輻輳)は、調節より0.1から0.2秒ほど早く作用していますが、視覚目標付近への到達は調節の方が輻輳より早く到達しています。これは、第1機構である輻輳がフィードフォワード制御によって第2機構である調節を誘発させていることを示唆しています。

以上のように、視覚目標付近までの制御方式としては、複視を避けるための眼球運動(輻輳または開散)によってフィードフォワード制御が行われます。

そして、視覚目標に対する制御方式としては、網膜上のボケの大きさを修正するための調節作用と瞳孔反応によってフィードバック制御が行われます。

両眼視時の輻輳と調節のステップ応答(笠井,1980)

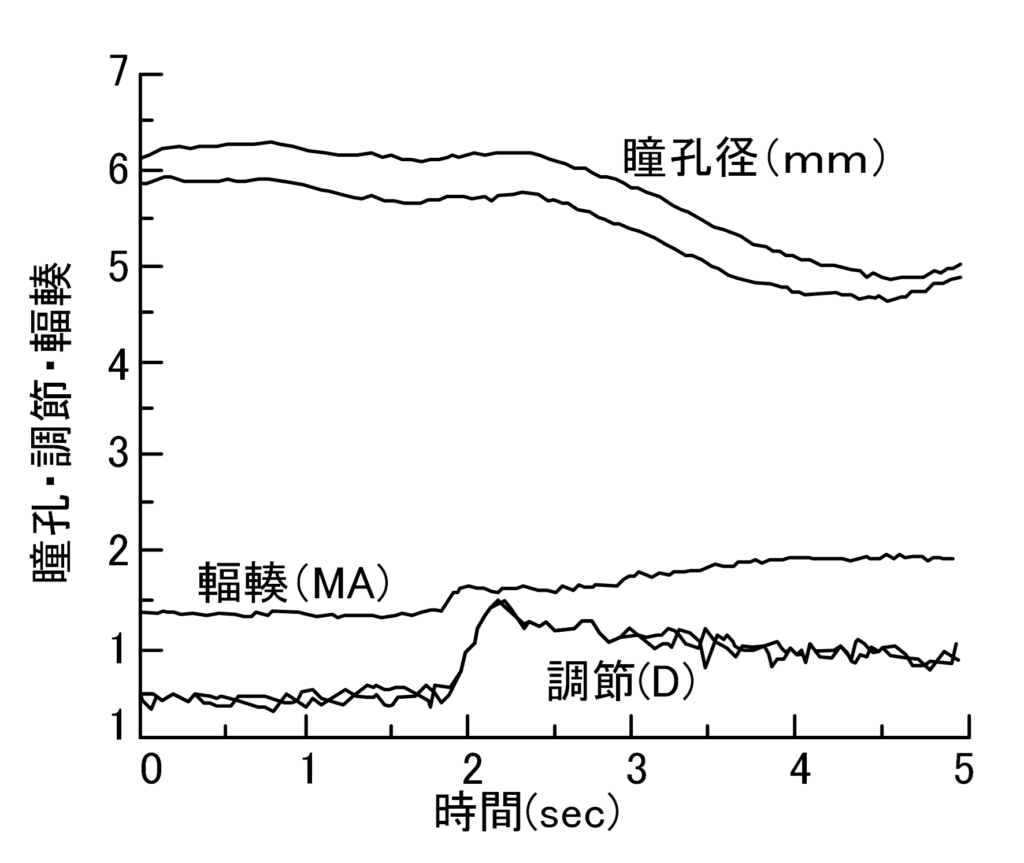

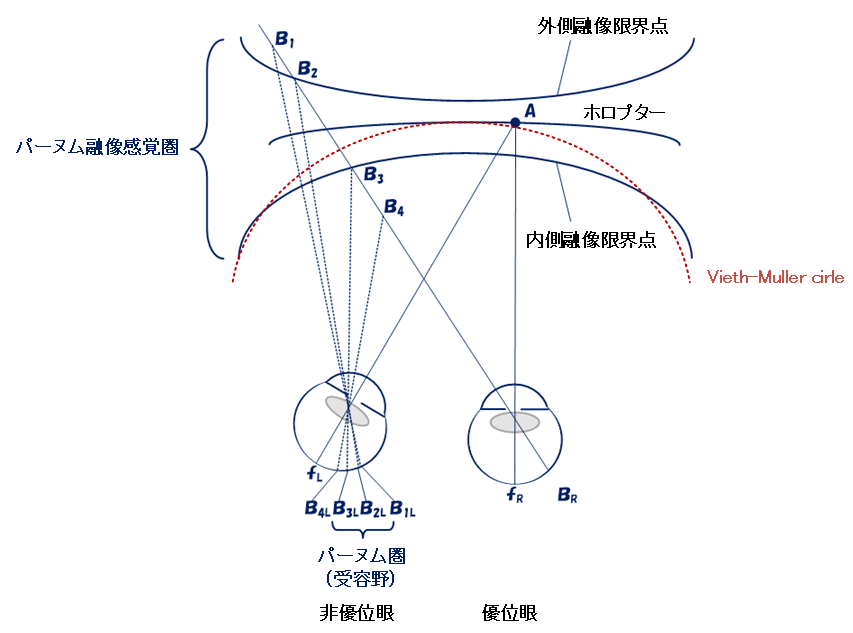

鵜飼らは、二つの視標提示方式による近見反応をビデオレフラクトを利用した測定装置によって記録および解析した結果の一例を報告しています。

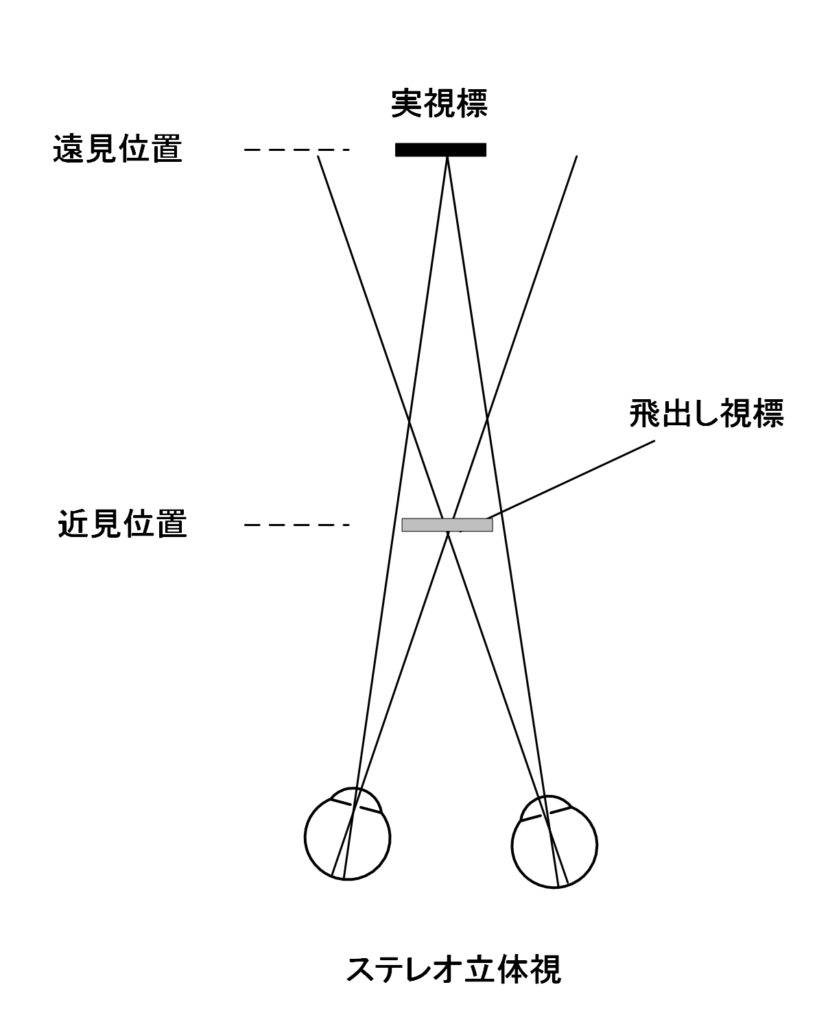

1)パララックスバリア方式のステレオ刺激による実験

下の図(a)は、パララックスバリア方式のステレオ刺激による実験で、1.4mの位置にスクリーンがあり,視差のない視標と、2mの位置に飛び出して見えるような視差を持つ視標が交互に現れ、視標の周辺は常に視差のない参照視標が現れように設定されています 。

その結果をみると、調節および輻輳ともこの条件下では1 回の反応で一定値に到達せずに、緊張と弛緩が繰り返されているのが分かります。また、調節反応は最初に大きくオーバーシュートし、その後戻ってくるのが認められます(下の図(b))。

(a)視標提示方法

(b)瞳孔反応

近見反応(鵜飼&加藤)

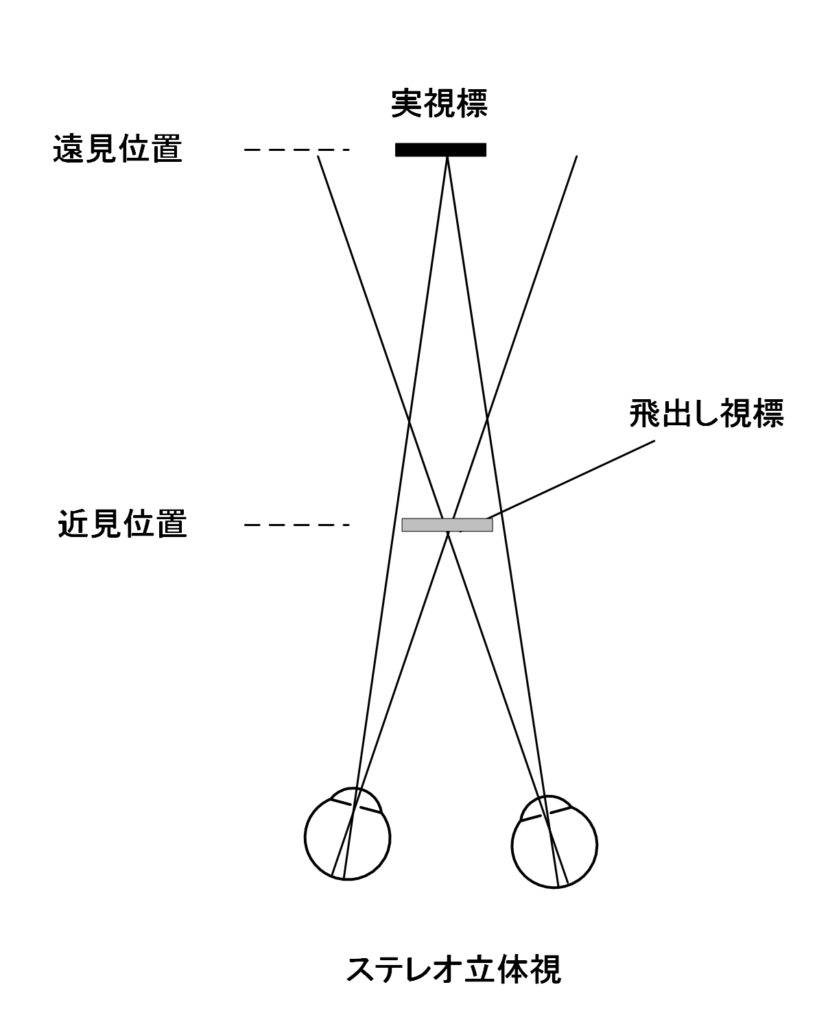

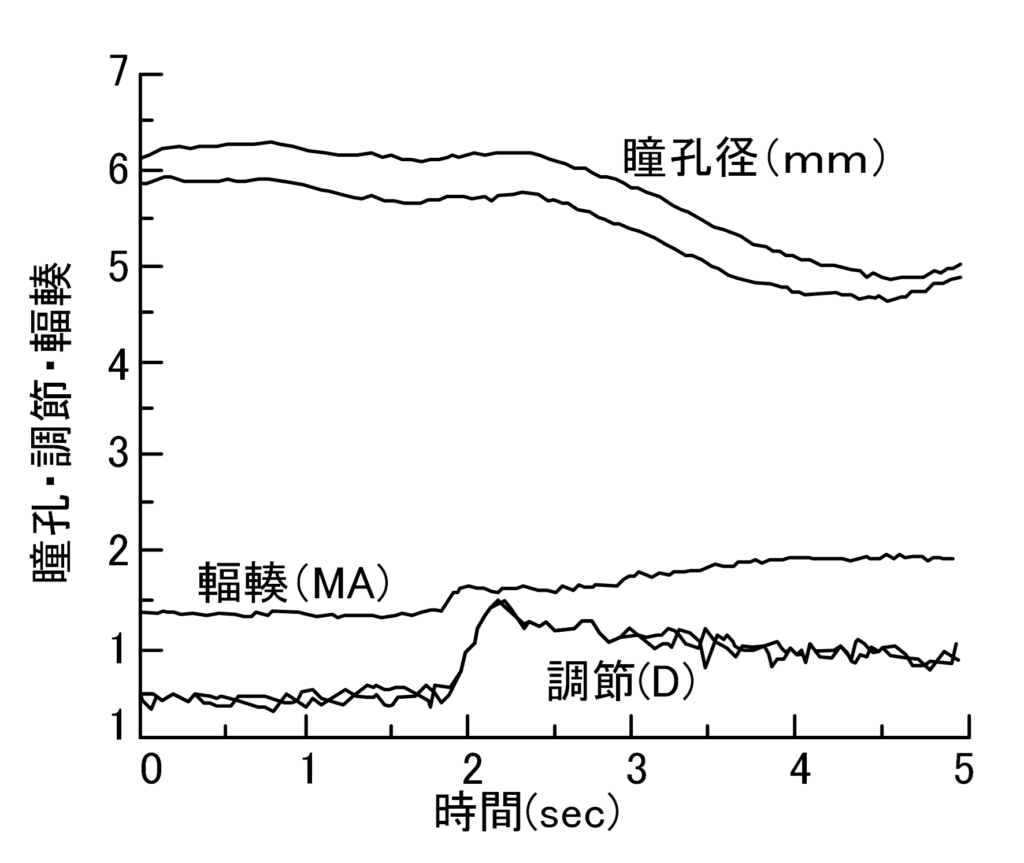

2)実際の視標による実験

下の図(a)は、実際の視標による実験で視標が0.7mの位置から0.2mの位置に移動するように設定されています。

その結果はステレオ視標とほぼ同様ですが、調節反応で見られた最初の大きなオーバーシュートは認められません。これについては、最初に調節性輻輳で生じた調節作用がスクリーン面に対してデフォーカスとなり、再調節したためと結論付けています。

なお、二つの実験においても、輻輳反応に対するフィードフォワード制御によって高速に調節反応が誘発され、その後、瞳孔および調節反応のフィードバック制御によって目標視標に精確に到達するという近見反応のメカニズムへの関与が示唆されます。

また、調節作用は、前述の通りフィードフォワード制御に関与する一方で、網膜上に生じるボケが誘発要因となって生じるフィードバック制御による焦点合せ機構にも関与しています(下の図(b))。

(a)ステレオ視標

(b)実際の視標

瞳孔、調節、輻輳の同時測定

融像の役割

融像は、両眼の網膜に投影された像を一つにまとめる働きを言います。換言すれば、両眼単一視を実現するための手段ということになります。融像には運動性と感覚性の二つがあり、両者とも高次の大脳視中枢において二つの網膜像が同じと認識されたときに誘発(融像反射)されます。

運動性融像は、外眼筋により外界の対象物を両眼の網膜対応点に一致させる機能です。しかしながら、両眼の網膜像は瞳孔間距離(PD)の分だけ視差があるために網膜対応点に一致させるだけでは単一視することはできません。前述のフィードフォワード制御やフィードバック制御の機構はここに関与しています。

感覚性融像は、この両眼網膜対応点にある二つの網膜視差像を感覚的に一つにする機能になります。前述の視野闘争はここに関与しています。

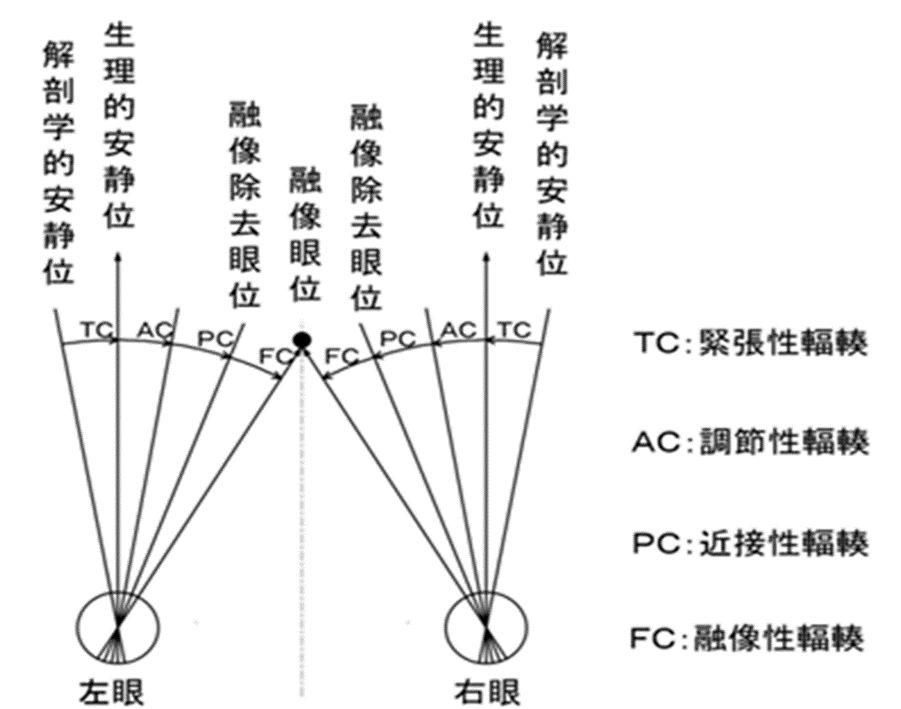

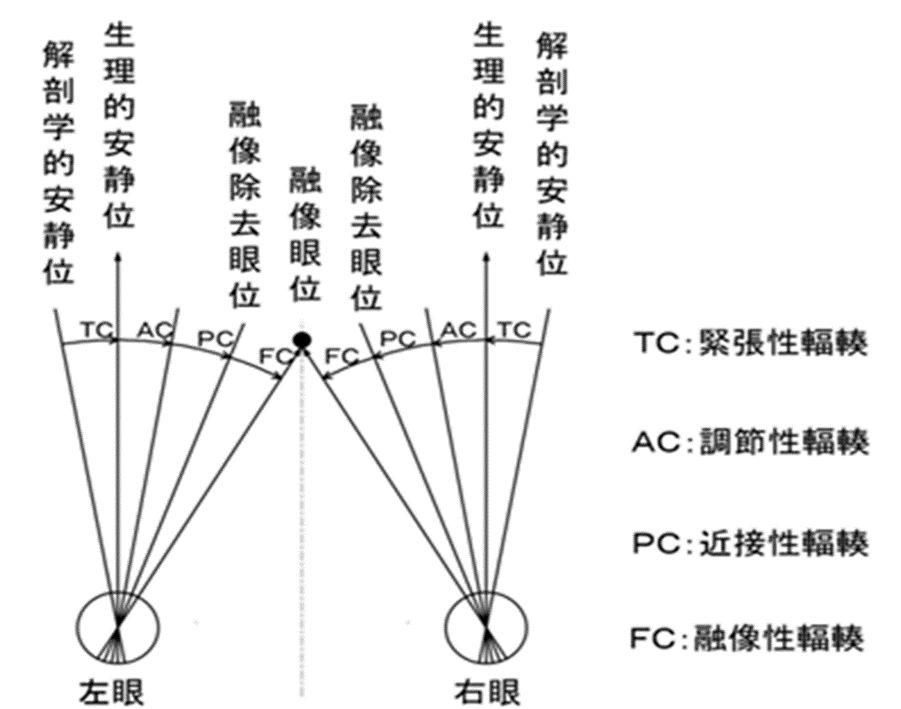

1)運動性融像

運動性融像を測定するためには、4つの輻輳(緊張性輻輳、調節性輻輳、近接性輻輳、融像性輻輳)を理解しておく必要があります。

- 緊張性輻輳:解剖学的安静位から生理的安静位までの眼球運動で、覚醒時には測定することはできません。

- 調節性輻輳:水晶体や毛様体の調節機能に連動しておこる眼球運動で、輻輳との連関性が強く、斜位測定テストに

重要な役割を果たします。 - 近接性輻輳:対象物体が近くにあると認識したり、自覚した時に生じる眼球運動で、光学的に調節が働かないよう

にしても生じる。機械性輻輳と言われることもある。 - 融像性輻輳:両眼の網膜像に形成される視差像が融像刺激となって大脳後頭部の視中枢を刺激して生じる眼球運動

で、不随的、随意的に両眼単一視を実現します。なお、融像性輻輳には、実性融像性輻輳(一般に、

輻輳という)と虚性融像性輻輳(一般に、開散という)があります。

運動性融像による両眼単一視

快適なめがね作りに必要な運動性眼位テストは遠方と近方で行いますが、遠方では生理的安静位を測定し、近方側では融像除去眼位を測定します。

2)感覚性融像

感覚性融像を測定するためには、ホロプター、網膜対応点、パーヌム融像感覚圏、パーヌム圏(受容野)について理解しておく必要があります。

ホロプターとは、両眼で一点を凝視した時の両眼の網膜対応点の軌跡を言います。この軌跡上における観察対象の両眼視差はゼロになります。

なお、網膜対応点は、両眼の黄斑中心窩を一対の基準点として、ある刺激に対して同じ方向性を感じることができる一対の網膜上に分布する一対の点を言い、それ以外を網膜非対応点と言います。

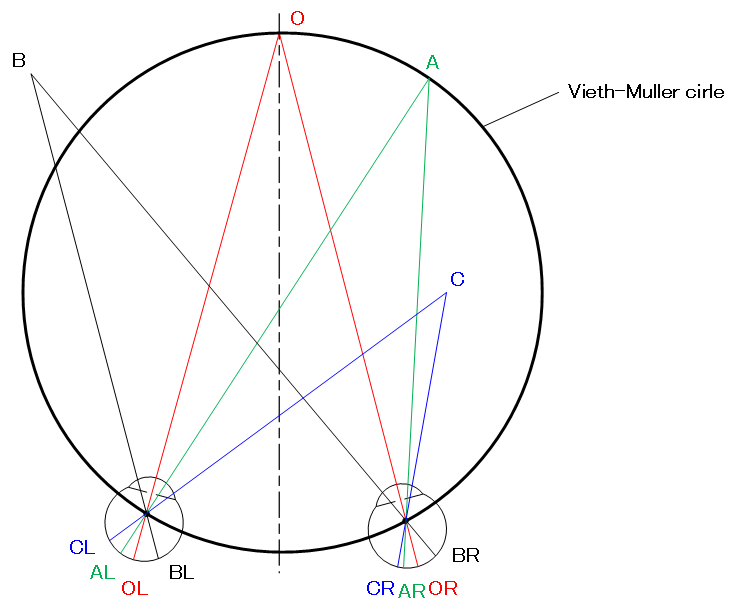

理論的なホロプターとしては、幾何学的なVieth-Muellerの円が良く知られています。この円は、下の図に示したように両眼で任意の点Oを注視しているときに、この任意の点Oと両眼の眼球内にある節点(結点)を通る円周上の軌跡になります。

従って、この円周上では両眼の対応点は一致し、両眼視差はゼロになります。例えば、A点は中心窩に結像している注視点Oを通るVieth-Mueller円の円周上にあります。従って、両眼の対応点は一致し、両眼視差はゼロになります。

一方、B点は注視点Oを通るVieth-Mueller円の円周より遠い距離にあり、両眼の対応点は異なる位置に結像しています。従って、この場合は⊿BL-⊿BRまたは∠BRBBL-∠OROOLの両眼視差が発生します。

なお、結像点がB点のように注視点Oより遠い場合を非交差性両眼視差、結像点がC点のように注視点Oより近い場合を交差性両眼視差と言います。

幾何学的ホロプター円

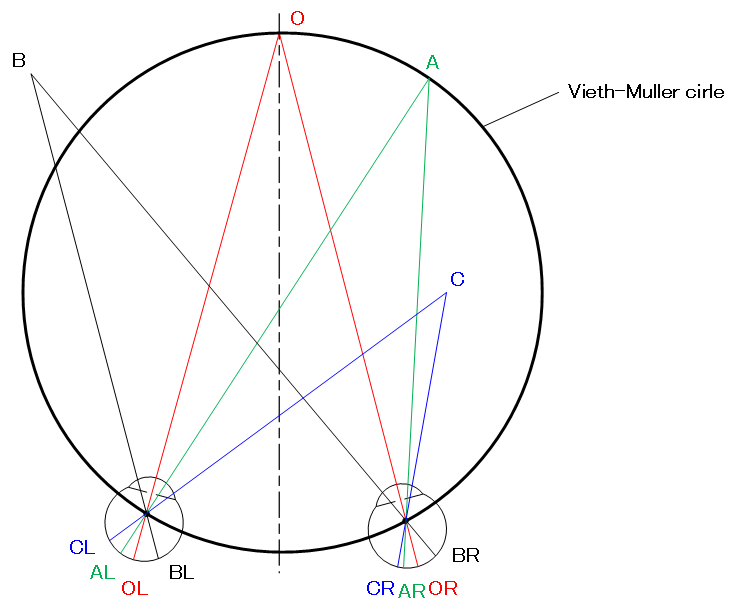

以上のように、両眼単一視を実現するためには、理論的な面からは観察対象が両眼の網膜対応点に結像する必要がありますが、生理学的な面からは、幾何学的なホロプターと実験的なホロプターは一致せず実験的なホロプターには水平および垂直方向に幅があることが報告されています。

下の図は、右眼が優位眼、左眼が非優位眼で両眼の中心窩で観察対象Aを注視している状態を示しています。

この状態において、両眼の網膜対応が幾何学的ホロプターの円周から前後にズレている観察対象Bが4つの位置(B1L、B2L、B3L、B4L)にある場合を考えます。

この場合、理論的には観察対象Bは両眼の網膜対応点がズレているために両眼単一視ができず、すべての位置で二重に見えるはずです。

しかしながら、実際には幾何学的ホロプター円の外側(B1)からに徐々に近づけていくと、スタート時点では二重に見えていた観察対象Bが幾何学的ホロプター円の外側の位置(B2)で両眼単一視が可能となります。

逆に、幾何学的ホロプター円の内側(B4)から近づけていくと、同様にスタート時点では二重に見えていた観察対象Bが幾何学的ホロプター円の内側の位置(B3)で両眼単一視が可能となります。

なお、この時に両眼単一視ができる前後2点(B2、B3)間の中点の軌跡を実験的ホロプターと言います。そして、その前後2点(B2、B3)間の領域をパーヌム融像感覚圏と言い、網膜上の受容野レベルで対応している領域をパーヌム圏と言われています。

そして、優位眼の対応点と非優位眼のパーヌム圏内にある非対応点の関係において、パーヌム圏内にある非対応点が、パーヌム融像感覚圏の範囲内にあれば二つに見えることはありませんが、そうでなければ二つに見えてしまいます。

例えば、右眼の網膜位置BRに対応している左眼のパーヌム圏内ある非対応点B2L、B3Lは、観察対象(B2、B3)がパーヌム融像感覚圏の範囲内にあるため二つに見えることはありませんが、左眼のパーヌム圏外にある非対応点B1L、B4Lは、観察対象(B1、B4は)がパーヌム融像感覚圏の範囲外となり二つに見えてしまいます。

なお、一般的に実験的ホロプターは幾何学的ホロプターより外側に位置しています。また、その軌跡は測定距離よっても変化し、注視点(図のA)が近距離(例えば、20~80cm)では、観察者から見て凹型形状の軌跡となり、遠距離(例えば、6m)になると凸型形状になります。

パーヌム融像感覚圏とパーヌム圏(受容野)の関係

このように、パーヌム圏はホロプターを取り囲んでおり両眼視にとって非常に重要です。この領域では両眼の網膜に投影された像が両眼で融合し、視覚的な奥行き感を生み出します。言い換えれば、脳が両眼からの入力を組み合わせて、ひとつの統一された画像を認識する場所であると言えます。

パーヌム圏は楕円形状で、水平方向大きさは 黄斑部中心窩では通常5〜15分角、中心窩から5度(傍中心窩)を超えると偏心角の約6%から7%になると言われています。より簡単に言えば、パーヌム圏は中心視から遠ざかるにつれて拡大し、対応する網膜点の位置合わせにある程度の許容範囲ができるようになります。

何だか、急に学問的な話になり過ぎてない😢もう少し実践に繋がるような説明をしてくれない!?😒

それと、一つ聞きたいんだけど、両眼単一視するために運動性融像が働いて、それを安定的に維持するために感覚性融像が働くんだよね!?😒

そうだよ。

そうすると、常識的に考えて両眼単一視の問題(物が二つに見える)をかかえた人はめがね店ではなくて眼科に行くんじゃないの!?😒

そうだね。

だったら、めがね店では両眼単一視の問題は扱わなくてもいいんじゃない!?😒

じゃー聞くけど、眩しさに過敏な人とか、若いのに手作業が困難である人とか、目が疲れる人とか、取説や新聞などの密接した文字などをみていると文字群が動いて見える人などはどうだい。こういう人達は両眼単一視の問題をかかえている可能性が高いんだよ。

つまりね、掛け心地の良いめがねを作るためには、こういったお客にも対応しなければいけないから、めがね店では両眼単一視の問題は外せないんだよ。

それからもう一つ、両眼単一視の問題は眼科との連携に繋がってくるから、眼鏡作製技能士の役割も大きくなるよね。

例えば!?😁

例えば、めがねの常用者が新しいめがねを作るために来店したとして、現用めがねのチェックと両眼明視テストをしたけど度数変更をする必要はなさそうだった。

しかしながら、お客の主訴は「眩しい」、「夕方くらいになると物がダブル」、予備検査では両眼視問題がありそうだったので両眼単一視テストを行ったところ、近方での融像力低下が認められた。

これは私の個人的な意見なんだけど、このようなケースでは単純に両眼視機能の考慮しためがねを提供することで症状は改善される可能性は高いと思う。しかしながら、その一方で白内障や緑内障などの可能性もあるから、やはり眼科との連携は必要になると考えているんだ。

そういうことかぁ、確かにそのほうがお客のためにはなるよね😊

コメント