医療連携と言っても何をすればいいんだろう、眼科の先生と何を話せばいいんだろう、眼科に挨拶に行くのは苦手だなぁ、視力検査のお手伝いをしなければいけないのかなぁ、事あるごとに地域にあるすべての眼科にめがねの情報を伝える必要があるのかなぁ、とか分からないことが多いですよね。

確かに眼科に行って眼科医や視能訓練士と色々な話をするのは大変ですね。でも、安心して下さい。これらは全て昔の話です。

現在は、日本版ビジョンケアを構築するために、日本メガネ協会と日本眼科医会のレベルで医療連携の仕組みを模索している段階なのです。

では、地域密着型めがね店は何もしなくても良いのでしょうか?そんなことはありません。

本記事では、めがね店が日本版ビジョンケアに乗り遅れるないために今やるべき3つのポイントについてまとめてみました。

日本版ビジョンケアに乗り遅れるな!医療連携3つのポイント

長年にわたってめがね業界と眼科医会の間で問題になっていた検眼問題も2008年に行われた第170回国会「臨時会」で眼鏡の販売方法に関する質問があり、そこで、お客のめがねを作製する際にめがね店で行われる「検眼」や「視力測定」は正式に認められることになりました。

その一方で、眼鏡業界では1931年に初めての眼鏡技術者資格制度の必要性が提唱され、これを基に国家資格への要望が高まってきました。そして、2001年には業界認定資格「認定眼鏡士」制度が導入され、国家資格への意識が高まってきました。

そのような状況の中で、眼鏡業界が目指す国家資格制度はめがねユーザーである国民(生活者)から支持される制度であるべきということで、2010年に国民の意識調査が行われました。

<第一回の調査結果> 2010年度 (一財)日本消費者協会 有効回答数 n=1900

眼鏡購入に際して、実施した視力測定の場所

眼鏡店 70.5% 眼科26.6% その他2.9%

2011年には眼鏡技術者国家資格推進機構が設立され、本格的な国家資格制度導入の活動が始まりました。その活動の中で、累進眼鏡の使用実態調査も行われました。

<第二回の調査結果> 2014年度 眼鏡技術国家資格推進機構 有効回答数 n=1032

眼鏡店 88.8% 眼科15.3% 眼鏡店・眼科の両方4.1%

詳細は「眼鏡ジャーナル Vol26-1 Aug.2022」を参照して下さい。

そして、2022年度に待望の国家検定資格「眼鏡作製技能士」が誕生しました。

この背景には、日本眼鏡技術者協会が20年以上にわたって推進してきた認定眼鏡士に対する生涯教育制度、眼鏡技術国家資格推進機構が推進してきた国家資格取得への活動、そして何よりもめがね店および認定眼鏡士の皆さんがそれらを信じて協力してきたからに他なりません。

2022年10月には、一般社団法人日本メガネ(代表理事 風早昭正)が設立されました。

その目的は「『眼鏡作製技能士』が国民・生活者の皆様にあまねく認知され、支持を得るための啓蒙活動をおこなうこと、眼科専門医と連携しつつ、国民・生活者の皆様により良い眼鏡を提供し、目の健康を守れるよう教育・育成に努め、眼鏡作製技能士による眼鏡作製を業界標準化させ、眼鏡作製技能士の資質と社会的地位の向上を図る」としています。

ここで、注目すべきは二つあります。一つ目は、眼科との医療連携を積極的に推進する組織であること、二つ目は、眼鏡作製技能士を支援・育成するためのサポート組織であることです。

この二つをどう考えるかは人それぞれだと思いますが、私は「日本版ビジョンケアを創出し、健全な眼鏡業界を再生する」ことと理解しました。そのために必要な医療連携のポイントは以下の3つだと考えています。

- 医療連携の一丁目一番地はUターン制度の実現

- めがね店は日本メガネ協会の小売店会員に積極的に入会する

- Uターン制度に備えてめがねの作製手順の見直しを検討する

一つ目は、個々のめがね店で実現できるものではなく、日本めがね協会の専権事項です。二つ目は、個々のめがね店が日本メガネ協会を後方支援する項目になります。三つ目は、個々のめがね店の自助努力によって達成される項目になります。

医療連携の一丁目一番地はUターン制度の実現

日本版ビジョンケアを創出するためには、日本眼科医会との医療連携を積極的に推進する必要があります。そして、その一丁目一番地はUターン制度の早期実現です。

厚生労働省は、「『適切な診断・治療』と『適切な眼鏡作製』の双方の実現に向けて、眼鏡技術者が眼科専門医と連携しつつ国民により良い眼鏡を提供し、国の健康を守れるよう眼鏡作製の技能を高めていくこと」を目的として技能検定の職種「眼鏡作製技能士」を誕生させました。

しかしながら、この眼鏡作製技能士は、欧米や他のアジア諸国と違いオプトメトリー制度とは異なり業務独占ではありませんので、今でもめがね店をやりたければ資格がなくても誰でも開業することは可能なのです。つまり、一定レベルの知識や技術を持たない者が日本のビジョンケアを担うことも可能な訳です。

メガラー

メガラーえぇっ、じゃー国家資格なんて必要ないんじゃないの!?😒

そうだよね、誰でもそう思うよね、ところがそうじゃないんだよ。確かに誰でも開業できるのは間違いではないけど、開業のハードルが確実に高くなるんだ。

国家検定資格が誕生する前に、眼鏡技術国家資格推進機構と眼科医師会との間で議題となった具体的な項目は、

<眼科医師会側の要望>

- 眼の状態が疑わしい場合の眼科専門医への速やかな紹介および眼鏡処方箋による眼鏡作製

- 幼児や学童に対する眼科専門医への紹介および眼鏡処方箋による眼鏡作製

- 遠用若しくは近用眼鏡を初めて作成する者の眼科専門医への紹介、検診の推奨

- 医行為、疾病等の診断に関する行為およびそれらの類する行為を行ってならない

<眼鏡技術国家資格推進機構側の要望>

- 眼鏡作製技能士から眼科専門医に紹介した顧客(患者)を診察後紹介した眼鏡作製技能士に差し戻す(アイターン⇔)を確実に実施する

になります。この内容は「眼鏡ジャーナル Vol26-1 Aug.2022」の中で、安間哲史氏(元日本眼科医会幹事、元愛知県眼科医会会長)と岡本育三氏(当時、眼鏡技術国家資格推進機構代表幹事)がそれぞれ述べています。

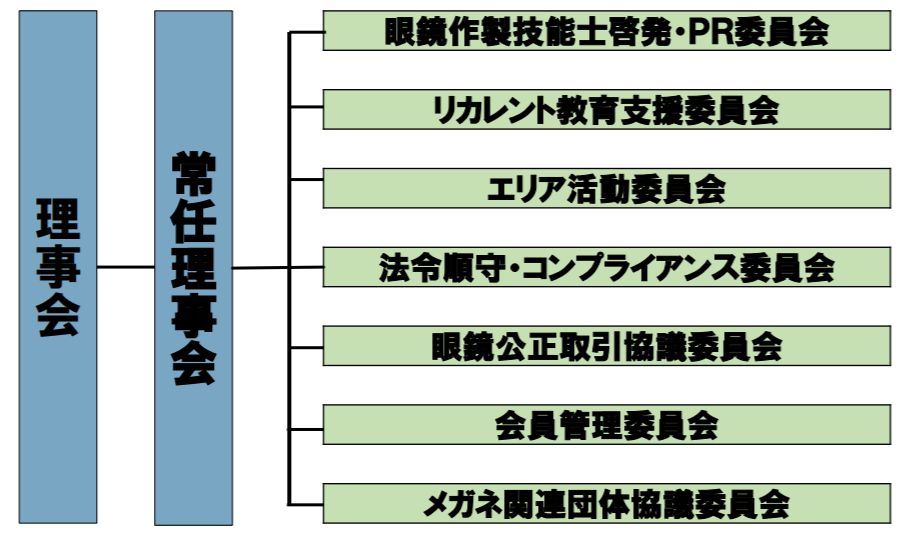

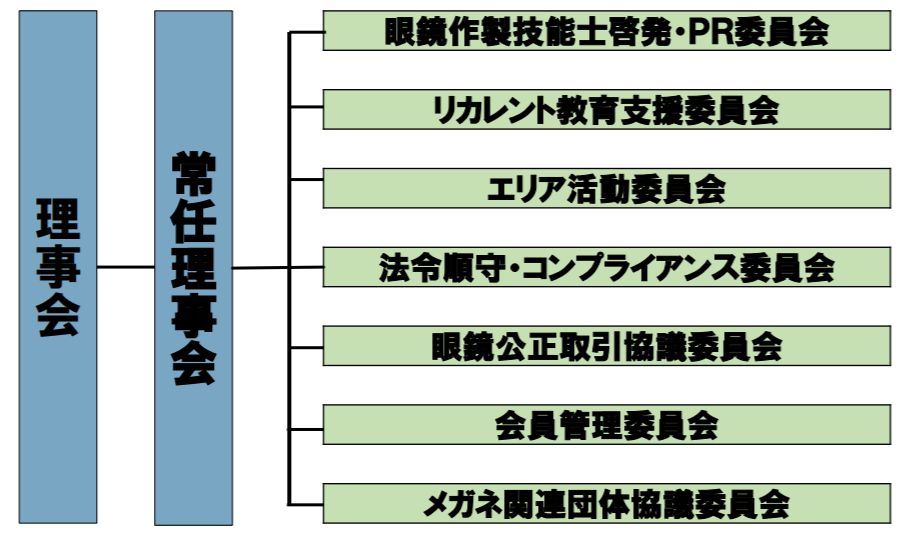

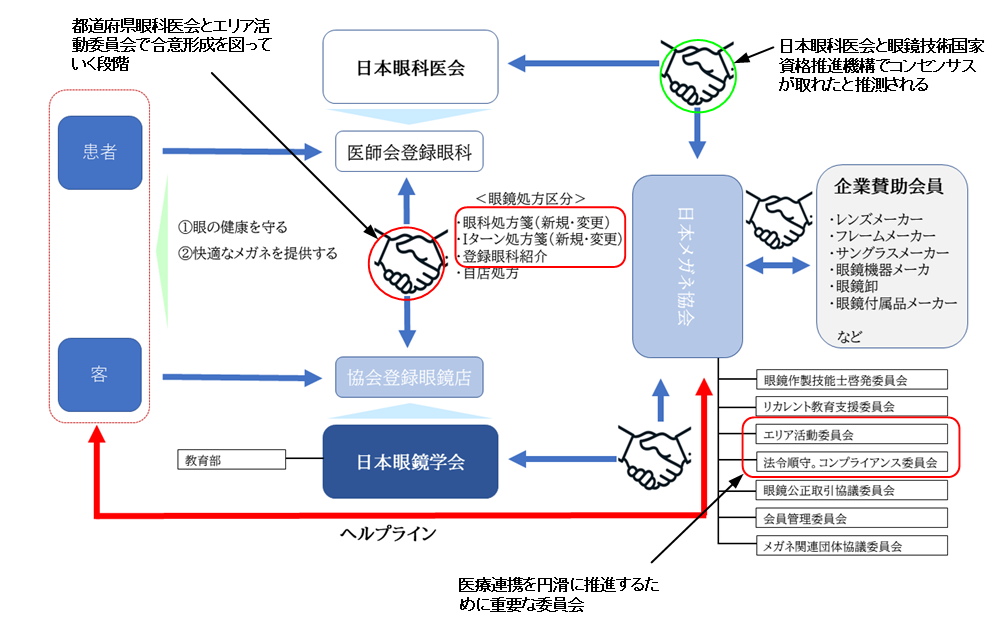

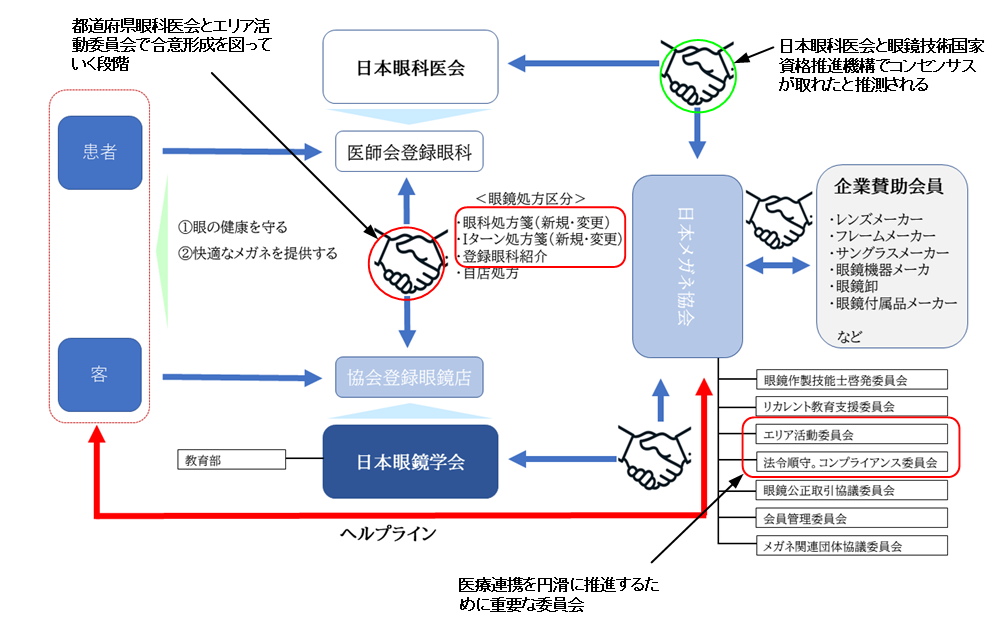

日本メガネ協会は眼鏡技術国家資格推進機構を母体として2022年10月に設立され、2年が経過しました。左図は、協会のホームページに掲載されている常任理事会傘下の委員会です。右図は、私がイメージしている日本版ビジョンケアのあるべき姿になります。

常任理事会傘下の委員会

私がイメージしている日本版ビジョンケアのあるべき姿

日本メガネ協会には、常任理事会傘下に7つの委員会がありますが、医療連携を円滑に推進するためにはエリア活動委員会と法令順守・コンプライアンス委員会が重要な役割を果たすと考えています。

エリア活動委員会の役割は、日本眼科医会との間で大筋のコンセンサスが取れた内容を現場レベルに落とし込んで実行していく組織になろうかと考えています。

U(または、I)ターン制度はこの委員会で進められていくと思われますが、これが都道府県の眼科医会の間で機能し始めるときに、入会していないめがね店は眼科に紹介してもU(または、I)ターン制度の恩恵を得られません。

法令順守・コンプライアンス委員会の役割は、眼鏡作製技能士会員、めがね店会員がお客に対する不適切な対応や眼科専門医との良好な連携に違反する行為を適切に処理する組織になろうかと思います。

問題点は、会員以外のめがね店に対しては効力が及ばないから、これに対する対策が必要になると思われます。

エリア活動委員会の状況はどこまで進んでるの!?😒

2024年度の活動計画をみると、

・6月10日「こどもの目の日」、10月10日「目の愛護デー」での

眼科医催事 への協力。

・将来的に、眼科医会の推奨店制度の実現に向けて連携を強化する。

・眼科医会だけでなく、生活者への眼鏡作製技能士の認知度向上を進

める。

となっているよね。

「眼科医会の推奨店制度」って何!?😒

これはUターン制度を機能させるためになくてはならない制度だよね。だけど、実現しても直ぐに実施することは難しいかなぁと考えている。

何で!?😒

それは、次の話につながるんだけど、めがね店会員が少なすぎると全国レベルで一律に進めることができない。これは我々めがね業界の問題だよね。

じゃー、「Uターン制度」や「推奨店制度」の実施は先のことだとしても、眼科へのお客の紹介方法はどんなイメージになるの!?😒

そうだね。今まではめがね店がお客に伝える方法として、例えば、

・口頭で伝える

・電話で眼科にお願いする

・紹介状を渡す

など、それぞれのめがね店が独自の方法で行っていたと思う。

でも、これからは都道府県レベルでも良いのでめがね協会と眼科医会が双方でデータ収集して分析できるような方法を検討していくべきだと思う。例えば、

①登録眼科への紹介状または眼鏡情報提供書

②Uターン先名記載の眼鏡処方箋発行または治療優先説明書の発行

③登録眼科への眼鏡作製仕様書の提出

などのデータがあれば、「Uターン制度」や「推奨店制度」が正しく遂行されているか?、改善点はどこか?などを分析できると思う。

そうだよね、めがね店がそれぞれが勝手に始めると制度が正しく円滑に実施されているか判らないし、そして何よりも、めがね店にも得手不得手があるからね!?😁

じゃ、もう一つの法令順守・コンプライアンス委員会の方なんだけど、こちらは会員以外は無法地帯になる可能性があるよね、何か方法はないの!?😒

あると思うよ。少し厳しい話になるけど、問題を起こしためがね店の代表者(含役員など)眼鏡作製技能士などは、ブラックリスト化して眼科医会に通知するとともに永久に日本めがね協会に入会できなくなるとかね。

ずいぶん厳しいことを言うね!?😢

そりゃー、そうさ。医療連携は厚生労働省が国家検定資格に求めた項目の一つだからね。また、眼科医師会との信頼関係を大きく害する話だからね。

めがね店は日本メガネ協会の小売店会員に積極的に入会する

眼鏡作製技能士が在籍しているめがね店であれば、日本メガネ協会の小売店会員に積極的に入会することをお薦めします。

現在、日本にある眼鏡店舗数は約12000店舗あります。これに対して、2024年10月時点の小売店会員は2568店舗(加入率20%、昨年比30%増)となっています。なお、入会資格のある小売店数は不明です。

また、メガネ協会の2023年度事業報告によると、同年9月時点で眼鏡作製技能士数は6089名でした。これに対して会員数は3469名(加入率57%)になっています。

本協会の2024年度の目標は、眼科医会との関係強化を目指し、推奨めがね店制度やUターン制度の実現に向けた活動を積極的に推進していくことです。この活動は、医療連携の要になる部分ですのでしっかりと進めて貰わなければ本協会の会員になった意味がありません。

そりゃー、そうだよね。でも、それが実現してから入会した方が良いんじゃない。めがね店も経営状況が苦しいからねぇ!?😒

それは違うね。本来、このミッションは我々自身が行わなければならないことなんだけど相手は眼科医会という大きな組織だから、地域組合レベルの組織が単身で乗り込んでも相手にしてくれない。

ただ、一つだけ成功したのが岐阜県かな。これも岐阜大学眼科教室の清水真一初代教授から木方清一郎(メガネの賞月堂)に声が掛かり近隣めがね店主10人を集めて勉強会を始めたのがきっかけの様だね。詳細は、「眼鏡ジャーナル Vol28-1 Aug.2024」参照して。

だから、頑張っているメガネ協会を我々ひとり一人が後押しすることはとても良いことだと思うよ。だから私の場合は、めがね店は経営していないから眼鏡作製技能士会員と賛助会員になっているんだよ。

そうなんだ、えらいね!?😁

別にえらい訳でも、自慢している訳でもないよ。見逃し三振より、空振り三振の方が良いと思っている訳よ。

えぇっ。どういう意味!?😒

それは、自分で考えてみて。ただ、上の会員数の状況をみるとめがね店や眼鏡作製技能士が協会の進め方に対して賛同しているのかどうか判らないよね。

だから、私はその意思表示を入会という形で表しただけなんだよ。ダメだったら、次のことを考えるけど。

確かに、そうだね。でも一方で、全国展開型や広域展開型の格安店に有利に働くのではという意見もあるよね!?😒

確かにそういう意見があるよね。でも、Uターン制度は、めがね店が眼科に紹介したお客を返す訳だから全く当てはまらない。

推奨店制度は、条件さえ整えばめがね店の形態は問われないから、めがね店会員であれば眼鏡処方箋は平等に受けられる。

ただ、眼科としては患者の評判を第一に考えるから、技術力がなかったり、患者からのクレームが多いめがね店に対しては眼鏡処方箋は出さないと思う。だから、格安店に必ず有利に働くと言うのは当てはまらない。

そうは言っても、競合することの多い地域密着型専門店や兼業店は何らかの対策が必要と思う。

例えば!?😢

例えば、今なぜ格安店のビジネスが優位なのだろうか?、改善すべきは何処だろうか?といったことなどを独自調査してみることだよね。

確かにそうかも知れないね。自分でできること、業界全体で進めたほうが良いことなどを色々分けて対策していく必要がありそうだね!?😁

Uターン制度に備えてめがねの作製手順の見直しを検討する

近い将来、U(または、I)ターン制度が実現した時、お客と眼科とのトラブル回避に備えと同時に、お客のUターン率を上げるためにめがねの作製手順の見直しを検討しておく必要があります。

現在、眼科医師会と日本めがね協会で協議されている医療連携では、一番目のポイントに示したように眼科医師会側からは要望として4つの項目が示されました。これに対して、めがね協会側はU(または、I)ターン制度を実施することを要望しています。

もう一方で、めがね作りの主役は購入するお客です。お客には推奨めがね店や紹介眼科を拒絶する権限がありますので、これに対する対応策も検討しておく必要があります。

<お客が拒絶する主な理由>

- お客が希望するフレーム(価格、デザイン、品質など)がない

- 紹介眼科や推奨めがね店との相性が悪い

- 眼科受診したくない

- 眼疾患の治療が優先となった

以下では、Uターン制度が実現した時の対応策について述べたいと思います。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] ている眼科医会の推奨店制度です。この制度はめがね協会の看板活動でめがね店が眼科に紹介したお客を眼鏡店に戻すアイターン制度です。詳しくは、こちらのブログを参照して下さい。 […]

[…] いる眼科医会の推奨店制度です。この制度はめがね協会の最優先活動でめがね店が眼科に紹介したお客を眼鏡店に戻すアイターン制度です。詳しくは、こちらのブログを参照して下さい。 […]